VOICE:和地 大和 氏 -まずは一歩でも進んでいる実感を持ってもらいたい。協働先の「やりたい」に寄り添い、モチベーション高く変化を生み出す。-

協働日本で活躍するプロフェッショナル達に事業に対する想いを聞くインタビュー企画、名付けて「VOICE」。

今回は、協働日本でWEBプロモーションのプロとして地域企業の伴走支援を行う和地 大和氏のインタビューをお届けします。

商社やスタートアップで、営業・人事・経理・総務・マーケティングや広告など、様々なキャリアを積んだのちにフリーランスとして独立した和地氏。

協働を通じて生まれた支援先の変化やご自身の変化や、今後実現していきたいことについて語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

どん底も経験しながらチャンスを掴んだ、幅広いキャリアを活かして顧客の支援をする「Web実務のプロ」

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、和地さんの普段のお仕事やこれまでのキャリアについて教えてください。

和地 大和氏(以下、和地):はい、よろしくお願いいたします。

現在は【1社に1人は欲しい右腕人材】と名乗って、フリーランスとして活動しています!

メインは、Web広告の代理店ですが、コピーライティングや、各種プロモーションのお手伝いなど、Web関連の仕事を幅広くお受けしています。最近は、企業の人事コンサルなども始めたところです。

ーーありがとうございます。和地さんは幅広く活躍されているようですが、どういった経緯で独立されたのでしょうか?

和地:住宅建材の商社の営業からスタートして、その後本社の人事を経験しました。

その後、実は一度起業して失敗しているんです。まだ20代で若かったこともあり、とにかく生活のために派遣社員として働き始め、携帯ショップで2年間販売員を勤めていました。もちろん「あのまま商社にいれば…」と思うこともありましたが、自分を省みる良い期間にもなったと思っています。

今はこの仕事を真っ当に頑張るしかない!と心を奮い立たせて仕事にあたり、人材派遣会社の営業に転職しました。その後は約半年ごとに役職が変わっていき、最終的にはグループ会社のスタートアップの役員に就任するに至りました。

ーーひたむきに努力されたことで、チャンスを掴まれたんですね!

和地:人材不足だったこともあって、チャンスにも恵まれていたんです。一度失敗した経験があったからこそ僕も必死でした。おかげさまで、このキャリアの中で、営業・人事・経理・総務・マーケティングなど一通り経験することができて、独立して今に至ります。

商社時代の最初の3年間は皆さんが想像するような「the 商社の営業」的な激務を経験していて、僕を形成しているのはその3年間の圧倒的な仕事量でもあります。1つのミスが命取りという世界線でしたし、今振り返っても、一番辛い経験でした。(笑)

自社商品を取り扱っていたわけではないので、商品の優位性もない中で僕から買ってもらう「理由」は「お付き合い」がベースにあることも大きかったんですね。この経験から1つのミス・不誠実で仕事がなくなるという意識が醸成されました。だからこそ現在フリーランスで働く中で仕事が来ることをありがたく感じています。

ーー続いて、和地さんが協働プロとして協働日本に参画されたきっかけについて教えていただけますか?

和地:実は、最初はスポットでWeb広告のサポートの依頼をいただいていたのですが、気がつけばレギュラーメンバーとして複数の案件を持つようになっていた、という経緯があります。

静岡県にあるジュエリーメーカーの株式会社キラガさんで、当時協働プロとして入っていた方と元々繋がりがあったんです。キラガさんがWeb広告やWeb戦略を広げていきたいということで、その方から相談があり、1ヶ月間のスポットでのサポートという形で打ち合わせに参加したのが最初です。

段々とあれもこれもと話すことが増えてきて、気づけば本格的に協働プロとして関わらせていただくようになっていき、もう2年半のお付き合いになります。

現在は、キラガさんの他にも2社の伴走支援にも入らせていただいていて「それってどうやるの?」を叶えるWeb実務の専門家として、活動しています。

例えば、一括りに「Web媒体でプロモーションをしたい!」と言っても、広告を打つのか、SNSで集客するのかなど、いろんな手法があります。そこで、お客様の目的を達成するためには、「現状何が1番良いか」「中長期ではどうか?短期ではどうか?」という視点で壁打ちをさせて頂いています。

経営者・担当者の方は、大体すでにやることが沢山ある状態なので、思考や行動が散らばってしまうことがあります。そんな時には、「今1番集中してやること」に意識を向けられるよう、一緒に軌道修正することも大切にしています。

優先順位やモチベーションをサポートしながら協働先の「やりたい」に寄り添うことで、組織の変化と成果を産んでいく。

ーー和地さんが参画されたプロジェクトの内容について、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。

和地:はい。基本的には、協働先の「やりたい」を優先しながら、手法について壁打ちしながら方針を決め、チャレンジしていくという流れでプロジェクトを進めています。

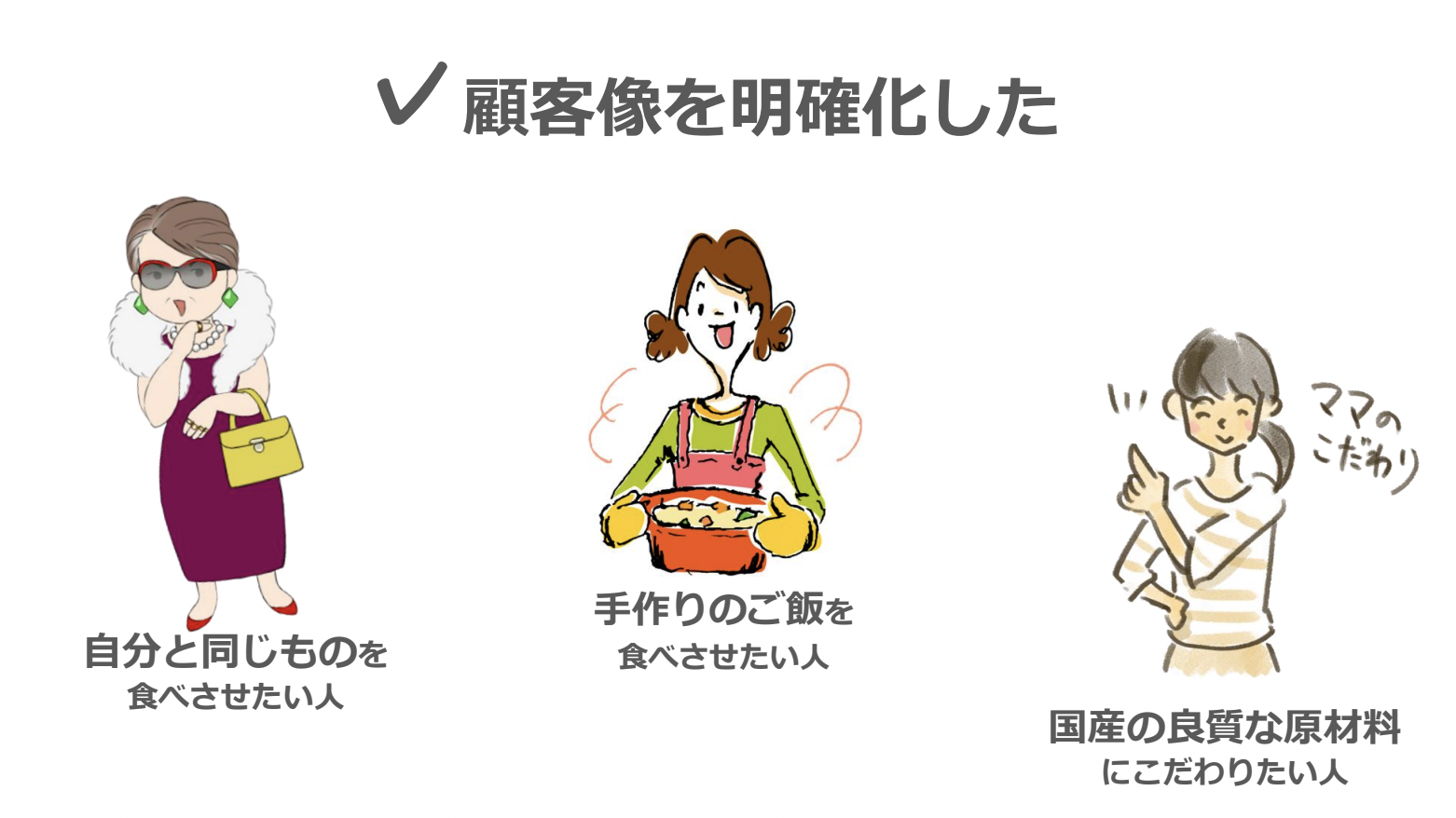

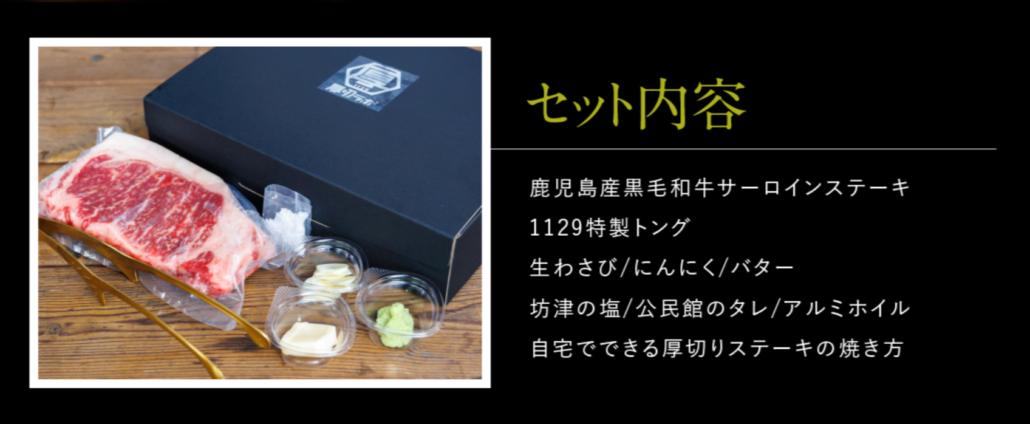

最初「Web広告を出したい」という相談からスタートしたキラガさんは、結局広告は出さずにEC販売とSNSでのプロモーションを厚くしていくことになりました。

現在のキラガさんの戦略の軸でもあるライブコマースは、当時すでにインスタライブで行っていて、売上もそれなりに好調でした。ですが、現在とは違い、他社のアカウントにゲストとしてお邪魔してライブを行うという形式だったので手数料の負担も大きかったため、協働プロジェクトの中で自社で完結できるように相談しながら進めていきました。

しかし、いざ自社のアカウントでのライブコマースに切り替えると、これまでに比べ売上が伸びなかったんですね。Instagramではどうしてもフォロワーに向けた配信になってしまうので、新規顧客の獲得や拡販には向かなかったんです。これまではゲストとして配信していた先のアカウントのフォロワーがメイン顧客になっていたので、新たにフォロワーを獲得する必要が出てきました。

そこで、ライブ配信が新規ユーザーにも届きやすいプラットフォームとしてTiktokを活用することになったんです。フォロワー数をある程度獲得する必要があるということで、運用代行など色々試行錯誤していったんです。

ーーなるほど。その試行錯誤の結果、Tiktokで成果が出て「売上12倍」という結果に繋がっているんですね。

和地:そうですね。キラガさんの場合は特に、ここまで結果を出すことができているのは、やっぱり太田さんの圧倒的な行動量があったからだと僕はずっと思っているんです。太田さんがこれだけやってきたから結果が出ていると思っているからこそ、太田さんの「やりたいこと」を最大限尊重したいという背景もあります。

気を付けていることは、優先順位付けのお手伝いをすることですね。太田さんに限らず、経営者の皆さんはあれもこれもとやりたいことが沢山あるので、全部手をつけてしまうと結果的に散らかってしまって成果に繋がりにくい。だからこそ、結局どれを最優先にやるべきなのか?を絞っていく。

事業を進める上で、「やらなくてはいけないこと」と「やりたいこと」がそれぞれありますが、僕はこのバランスが大事だと思っているんです。やらなければいけないことばかりやってると、モチベーションが上がらなくなったり、心が荒んでいってしまうこともあります。とはいえ、やりたいことだけでは会社は成り立たない。だからこそ、一番やっておきたいことと、やらなきゃいけないことを整理して、まずはここにちょっと焦点を当ててやりませんか?と適宜お話ししていました

実は途中で失敗も経験したんですよ。初めにお願いしたTiktokの運用代行は上手くいかず……以前太田さんもご自身のインタビューで語られていたのですが、採用の面でも大手求人サイトへの広告出稿でも期待する成果が出なかったこともありました。

僕は基本的に、期待値に対して本当に成果が出るだろうか?と懐疑的な時ははっきりお伝えしていて、かけた費用はどのくらいで回収できるのか?本当にこの手法を取るべきか?ということも議論してきました。その上で「それでもやりたい」ことについては寄り添って進めるように心がけていて、やってダメなら次の手をどうするか提案しながら最終的に求める結果に近づけるようにしたいと思っています。そうやって失敗も共にしてきたからこそ、今は「どうしてもやってみたい!」が飛び出した時、「あの時の広告のことを思い出してください!」と半分笑い話のように言いながら、議論できる関係性を築くことができたのではないかなと思います。

ーーなるほど。特にキラガさんとのお取り組みは2年以上と長く続いていますが、ここまでに実感された変化などはいかがでしょうか?

和地:成果という意味で言えば、先日の太田さんのインタビュー(STORY:株式会社キラガ 太田 喜貴氏 -3年間で売上12倍の躍進。業態変化から組織改革まで、協働の真価を発揮-)をぜひご覧いただきたいなと思っています。

それ以外の、僕の視点から見た変化でいうと、太田さん一人で売上を作っていた当初に比べ、新しく入社した方が売上を作れるようになったという変化はとても大きいと思います。ライブや売上貢献意識も強い方ばかりで、組織改善につながっているように見えます。

当初、キラガさんのライブコマース事業では、太田さん一人でライブ配信をして売上を作っていたのですが、現在では半分以上は社員の皆さんで配信して売上を作られているんです。もちろん太田さんとしては、まだまだと思っている部分はあるかもしれませんが、僕はこの協働プロジェクトの中でプロモーションだけでなく新規採用や組織改革にも着手して、意欲的に社員の方が売上を作ることができるようになった、というのは本当に素晴らしい変化だと思っています。

ーー社員が自発的に意見を出して売上と作れるようになった、というボトムアップの行動や組織自体の変化が見られるようになったのはどんなことが理由だったのでしょうか。思い当たるきっかけはありますか?

和地:何よりも「太田さんが任せた」ことがきっかけじゃないかなと思います。やっぱり、ライブの回数と売上は比例してくるので、太田さん以外にもライブができる人材を増やしたいということで、新規採用についてもプロジェクトの中で進めていったんです。

初めは大学生の女性の方に配信を手伝ってもらったりしたこともあって……でも、商品がジュエリーということもあるので、配信の中で太田さん以外に若い女性がいるだけで画面も華やかになって、ポイントさえ抑えていけば誰でも配信の中で販売をしていけるという気づきを得てからは、太田さんは「売り方を教える」ことにシフトしていき、採用がうまくはまって人も増え、結果的に販売の仕事を手放すことができて上手く回るようになりました。

経営者の方は皆さんそうだと思いますが、結果として売上は12倍になっているものの、太田さんは常に「次はどうしよう」という不安を持たれているんですね。進んでいることを実感されていないことがあると言いますか。だから、日々動かれているのに「最近動けていないんです」とおっしゃるので、しっかりと「進んでいる」実感を持っていただくように心がけています。配信は少し休んで、その間に社内の整理をしましょう、などと声をかけて、組織変革のための時間を取るなど、これまでの行動や成果を褒め、休憩のタイミングを作り、優先順位を絞る、というサポートをしていく中で、やりたいこと・やるべきことが噛み合って、今があるのかなと思います。

協働の中でインパクトを出せる実感が、自分の自信と成長につながる。

ーー営業・人事・Webマーケティングなど和地さんの強みを最大限活かしてご活躍いただいていますが、協働の中で得た気づきなどはありますか?

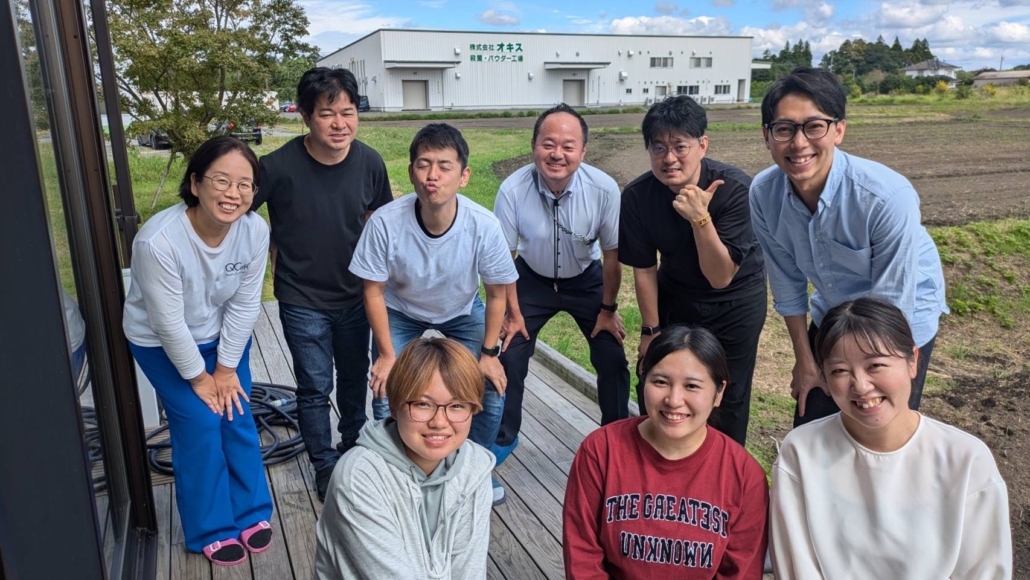

和地:一緒にプロジェクトに入っている協働プロから受ける刺激や学びは本当に大きいですね。皆さん違う業界の第一線で活躍されている方ばかりなので、同じマーケティングをしてるはずなのに、考え方・視点が全然違うんです。僕自身はこれまでミクロな視点で戦略を考えることが多かったんですが、大衆向けの大手メーカーで活躍されている他のメンバーの視点はもっと大きく考えておられて。日本だけでなく世界も視野に入っているなど、僕にとっては新しい視点がたくさんありました。

僕のミクロな視点自体は、「明日の売上のことを考えてもらえる」と評価いただくこともあるのですが、そこに加えて先を見据えた視点、考え方も取り入れてプロジェクトの提案をしていく重要性は学びになりました。

そんな、日頃から広い視野を持って動かれている方達と同じプロジェクト、同じポジションで働けること自体が自分にとっての自信に繋がっているように思いますし、一般的な副業や、僕のようなフリーランスでプロジェクトにスポットで入るだけでは得られない体験だと思っています。

ーーなるほど。これからもプロジェクトは進んでいくと思いますが、和地さんが協働の中でこれから成し遂げていきたいことはありますか?

和地:そうですね。自分の仕事のスタンスでもありますが、多くの中小企業様の悩みとして、「やりたいこと」「解決したいこと」はたくさんあるけど、「何をすれば良いかわからない」「時間がない」などで足踏みすることがあると思うんです。

「進んでない状態」ってもどかしかったり、不甲斐なさを感じたりと、ある意味「失敗」よりきついこともあるんじゃないかなと。そんな状態から、一歩でも前に進むためのお手伝いをしていきたいですね。

少しでも進めば、何が良くて、何が悪いかわかるので、その結果を元に、「じゃあ次は何をしようか?」という会話ができるようになります。それを繰り返し、一緒に進めることが、僕の仕事だと思ってます。この小さな積み重ねの上に、企業の発展、従業員の皆さんの満足度アップ、果ては社会や地域貢献につながるんじゃないかなと。

キラガさんのプロジェクトでも、地味なPDCAを回し続け、失敗もあって苦しい時もありました。

でも、蓋を開けたら「しっかり前に進んでいた」という感じなんです。

多くの方は、ずっと次の目標、次の目標と追ってしまうので、「前に進んでいること」を忘れがちです。そこを実感してもらうことも、僕は大切にしています。苦難や困難があれど、必ず前に進めるということをこれからも実現していきたいなと思っています!

ーーフリーランスの和地さんも大きな刺激を受けられると言っていただいた「協働」ですが、こういった複業人材との協働は今後広まっていくと思いますか?

和地:はい、どんどん広まっていくと思いますし、広まって欲しいとも思っています。

参加しているからこそ実感しますが、スキルや経験を持った人材が地方中小企業に入ることで与える影響はやはり大きいです。

僕自身、会社員時代はずっと都市圏で働いていましたが、大企業にいると、自分の生み出す成果のインパクトは相対的に小さいんですよね。特に僕は1つずつコツコツ丁寧に、量をこなすというタイプだったので。

一方、中小企業では「役に立てる実感、手触り」があるんです。自分の役割が会社・成果にインパクトを与えられるという実感を得られたことは大きな経験になりました。

都市圏には、かつての僕のように、スキルや経験があってもなかなか活躍の実感を持てない人も少なくないと思います。そんな人が地方中小企業のプロジェクトに参画することで、一気に活躍の場を広げられることが成長の機会につながる。複業人材の活用は、地方中小企業だけでなく、複業人材として参画する側のスキルを持つすべての人にとってもメリットがあると思うんです。

僕も人事をやっていたので採用の難しさは理解しているつもりです。だからこそ、直接雇用をせずに会社を強くする仕組み自体も、今後どんどん広がっていくと思います。むしろ、こういう新しい形態に取り組んでいかないと、今後の発展は難しい部分があるかもしれません。

ーー最後に、協働日本が今後どうなっていくと思われるか、協働日本へのエールも込めてメッセージをお願いします。

和地:協働日本のコンセプトにはとても共感していて、僕たちがやっていることの意義・意味はすでに十分にあると思っていますし、僕自身も楽しく仕事させてもらっています。

「一つの会社に属する」という、これまでの常識は今後どんどん変わるのでは?とも思っていて、実際、「都心に住んで、たくさん稼いで、成功する」という価値観から「自分らしく働く、キャリアを作る」という傾向が年々強くなっているように思います。

そのことを考えると、社会的に見ても協働日本さんのような取り組みは、自然と拡大していくようにも思います。そうやってクライアントになる地方中小企業や協働プロとして入る複業人材の量も増えるといいのかなと思っていて。自分が働く案件が欲しいというよりも、協働日本への賛同者、いいと思ってくれる「ファン」が増えて広がってほしいというのが理由です。

協働日本のファンが増えることは、僕自身にとってのチャンスや活躍に繋がっていくと思いますし、同じ想いで仕事をされている方達にとってのチャンスにも同じように繋がるので、そうやってどんどん輪が広がっていったらいいなと思います。

僕自身そういう企業のサポートをしていきたいので、自分のキャリアもしっかり作り、貢献度を上げる一角を担っていけたらと思っています。

ーー本日はインタビューへのご協力、ありがとうございました。

和地:ありがとうございました!

和地 大和 / Yamato Wachi

上場企業での商社営業・人事を経験し、スタートアップの起業を経て、派遣社員としてショップ店員を経験。

その後人材会社に正社員登用され、子会社役員となり、独立。

現在はフリーランスで、WEBマーケティングや広告代理業務を中心に、【1社に1人は欲しい右腕人材】として企業様の価値や魅力を武器に変えるお手伝い中。

協働日本事業については こちら

関連記事

STORY:株式会社キラガ 太田 喜貴氏 -3年間で売上12倍の躍進。業態変化から組織改革まで、協働の真価を発揮-