NEWS:【開催レポート】鹿児島で令和7年度「新産業創出ネットワーク事業」プロジェクト最終報告会を開催しました

鹿児島から世界へ!鹿児島県新産業創出ネットワーク事業 最終報告会2026

皆さん、こんにちは。協働日本の広報を担当しております郡司です。私たちは「協働」を通じて、日本に熱を生み出したいという想いのもと、地域企業の皆様とともに新たな事業創出に取り組んでいます。

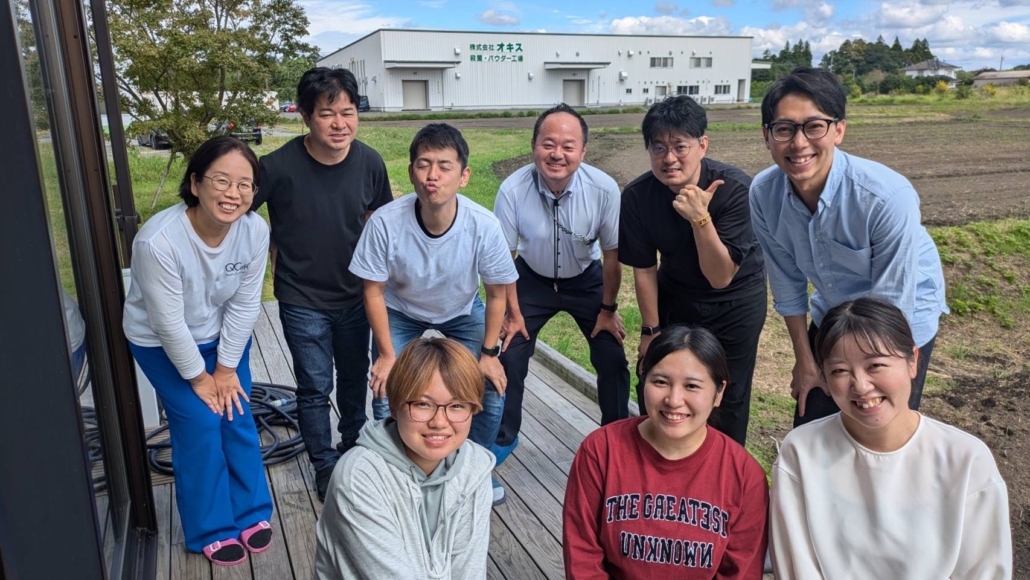

先日、鹿児島市内にて令和7年度「新産業創出ネットワーク事業」最終報告会を開催しました。協働日本は本年度も、約7か月間にわたって鹿児島県内の事業者様に伴走支援させていただきました。

単なるアドバイスではなく、「ともに考え、ともに悩み、ともに動く」。その時間の積み重ねの先に、今回の発表があります。

各社の想いを形にする、それぞれのプロジェクト。その集大成として、4社の事業者様に成果をご発表いただきました。本レポートでは、当日の発表内容と、その裏側にあったリアルな声も交えながらお届けします。

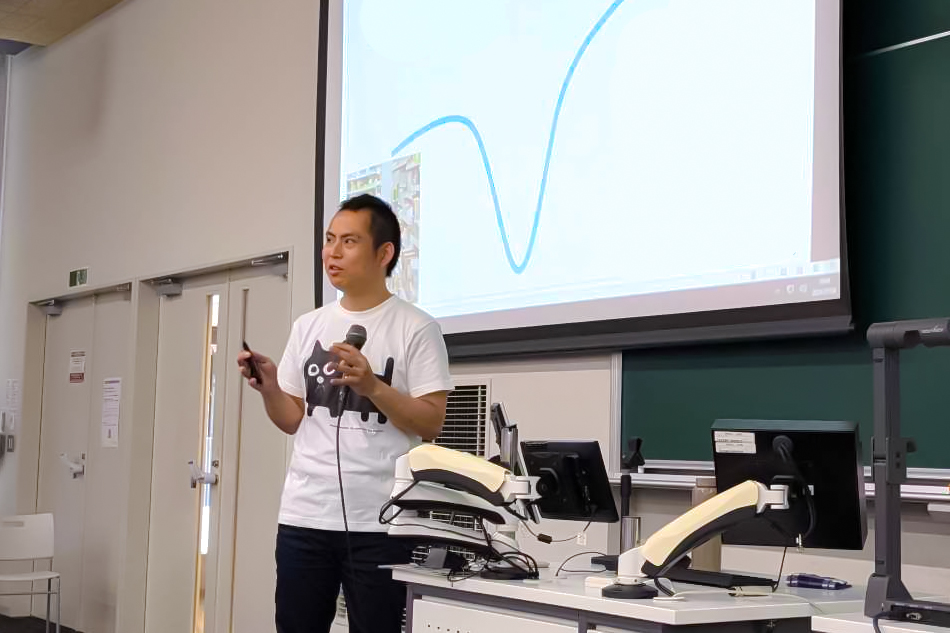

会場と現地の雰囲気

会場は、鹿児島県庁18階にある「かごゆいテラス」。コワーキングや打ち合わせスペース、イベントスペースとして利用できる会場。雄大な桜島が一望できる展望ロビーがあり、気持ちも盛り上がる最高のロケーションで発表会を開催させていただきました。

登壇者の緊張感と期待感、そして会場に集まった関係者の熱気が交錯する中、報告会がスタートしました。

協働に取り組んだ4社が登壇

今回ご登壇いただいたのは、以下の4社です。

- 株式会社寺師

- 株式会社岩崎木材工芸

- 株式会社海連

- 株式会社下園薩男商店

それぞれが、自社の本質的な強みを再定義し、新たな市場へ挑むプロセスを共有してくださいました。

① 株式会社寺師

発表テーマ:鹿児島の“豚なんこつ”を、常温で全国へ。

最初の発表は、挑戦する肉屋、肉の寺師の寺師大策さん。

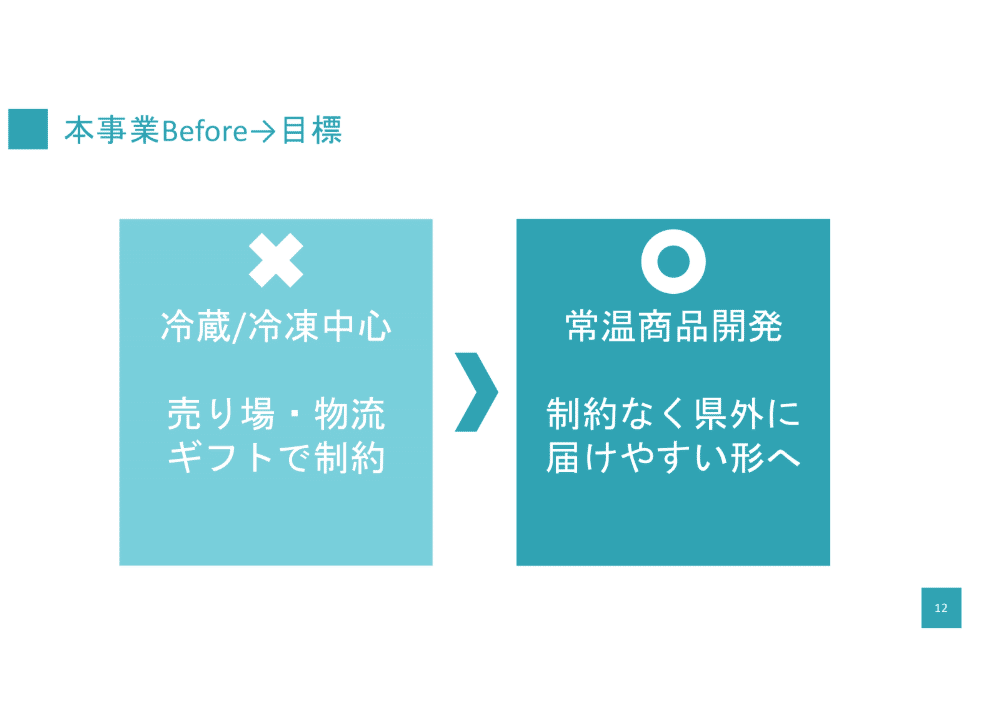

同社が精肉卸やもつ鍋通販を主力とする肉屋であると説明された上で、冷蔵・冷凍商品が中心であったことから、物流コストや売り場制約が全国展開の壁になっていたと語っていただきました。また、人手不足の中で新商品開発を進める難しさも課題だったと言います。

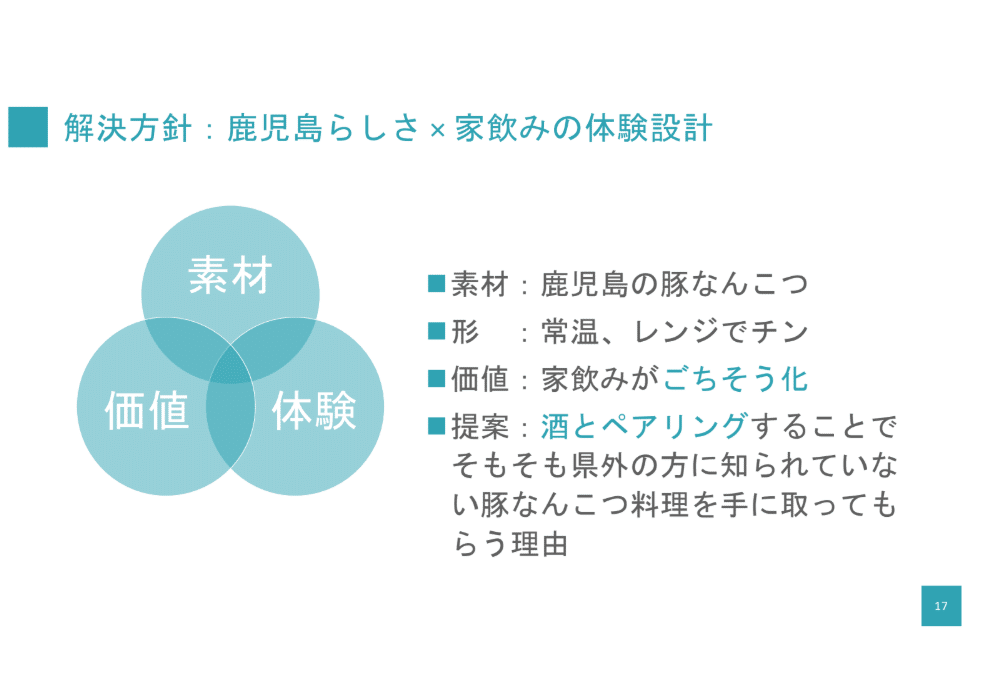

当初は「肉のお菓子」というアイデアからスタートしたものの、試作と議論を重ねる中で、自社の仕入力を最大限活かせる素材は何かと問い直した結果、「鹿児島の豚なんこつ」に行き着いたと話します。

そこから単なる商品開発ではなく、「家飲みがごちそうになる体験」へと再設計。「俺の豚軟骨」シリーズが誕生しました。

寺師さんは、焼酎向けの甘辛醤油味、ビール向けの黒酢カレー風味など、県産酒とのペアリングを意識した商品設計を行ったと言います。

それは単に「商品を売る」のではなく、ペアリングによって「食シーンを創る」ことを目指したと話します。焼酎にはこの味、ビールにはこの味と、“鹿児島の酒とともに楽しむ豚なんこつ”という提案を行いました。

さらに、印象的だったのは、寺師さんの言葉です。

「とりあえずやってみよう。サンプルを買ってみる、機械を買ってみる。やってみないとわからない。」

毎週の定例ミーティングでは必ず宿題があり、試作があり、失敗もありました。だがその積み重ねが、チームのスピードを生みました。

特筆すべきは、その検証スピードです。

寺師さんはこの4か月間で、5カテゴリー・25商品を実際に試作・検証したといいます。

「机上で考えるのではなく、まずつくってみる」。

この圧倒的な試行回数こそが、今回のプロジェクトの象徴でした。

毎週の定例では必ず“宿題”があり、次週には必ず“実物”がある。

その積み重ねが、チーム全体の意思決定スピードを高めていったと語っていただきました。

現在はOEM製造体制を構築し、初回3,000パックを製造。空港売店との商談も進行中です。クラウドファンディングを通じて市場の声を回収し、2026年7月の本格販売を目指しています。

“制約”を“価値”に変えた挑戦でした。

② 株式会社岩崎木材工芸

発表テーマ:屋久杉のリブラディングと新しい顧客開発

続いての発表は、屋久杉を扱う、岩崎木材工芸の岩崎さん。

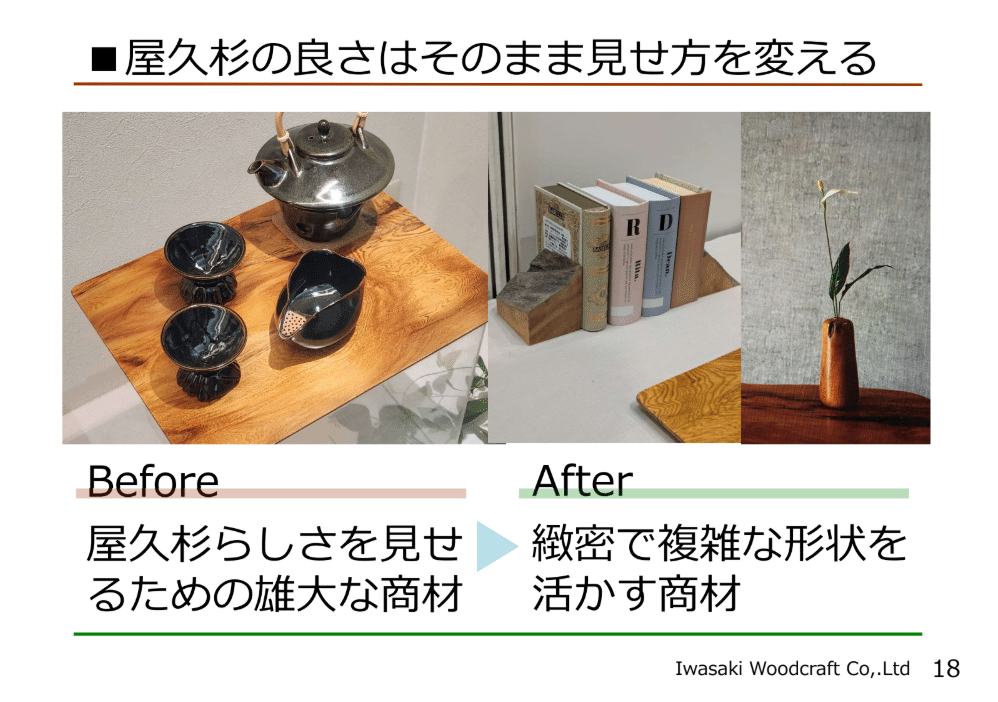

屋久杉という強いブランドを扱ってきた一方で、「高級すぎる」「デザインが古い」「サイズが大きい」といった固定概念に縛られていたと振り返られました。売上が10年前の10分の1以下まで落ち込んだ時期もあったと語りました。

伴走の中で見えてきたのは、同社が当たり前に持っていた「目利き力」でした。

“良い木を見極める目”こそが本質的価値。

そこから、「工芸品を売る会社」から「素材の可能性を提案する会社」へと転換します。

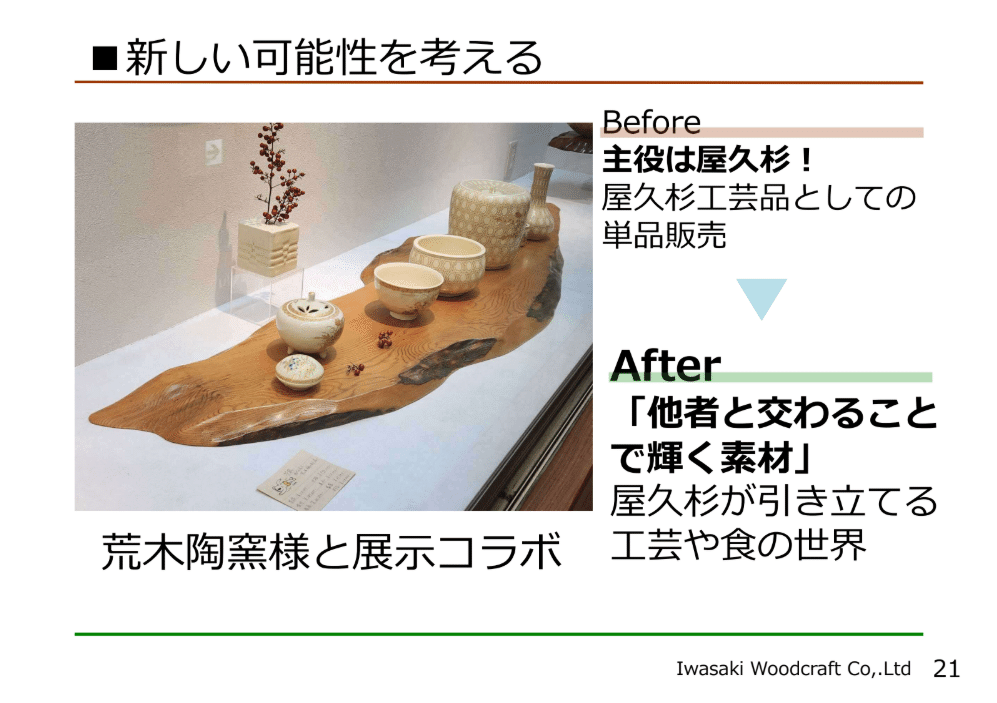

新ブランド「niketo」では、屋久杉を主役にするのではなく、陶芸や食、焼酎を引き立てる素材として再設計したと説明いただきました。また、量産が難しいという弱点についても、「一期一会」という価値へ転換したと語っていただきました。

さらに挑戦したのがレンタルモデルです。

実際に使用した顧客がその魅力を実感したことで複数枚購入につながった事例もご紹介いただきました。

展示会では、いきなり単発売上として50万円を達成するなど好調なスタート。しかし重要なのは金額そのものではありません。

屋久杉製品の“単品販売”ではなく、「ブランドを引き立てる什器」としての提案が評価され、新たな事業の可能性が見えたことにこそ意味があると語っていただきました。

富山で開催されたインバウンド向けイベントでは、屋久杉の什器が20点以上導入されたといいます。

屋久杉単体を販売するのではなく、さまざまなブランドや商品を引き立てる“舞台装置”として機能する。

屋久杉の価値は、プロダクトから空間設計へ。

その可能性が一気に広がった瞬間でした。

「屋久杉を、いろんなものとコラボレーションしながら届けていきたい。」文化財的素材を、現代の経済価値へ。岩崎さんの言葉には、新たな覚悟がにじんでいました。

③ 株式会社海連

発表テーマ:ムスリム圏への鹿児島県産さつまいも加工品輸出へ向けた戦略構築

続いての発表は、さつまいもの栽培・加工・輸出を手がける海連 専務取締役の永井さん。

さつまいもで世界の人を元気にしたいと語る海連。しかし輸出は実質アメリカ一本足打法。海外戦略は明確ではなく、担当も実質一人。リソース不足が課題でした。

伴走の中で永井さんが得たのは、「判断基準」でした。

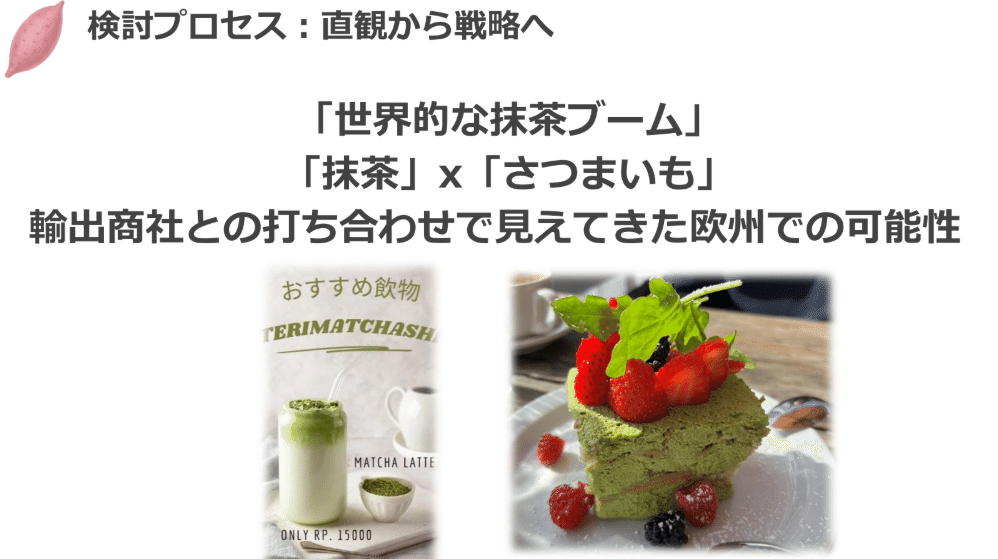

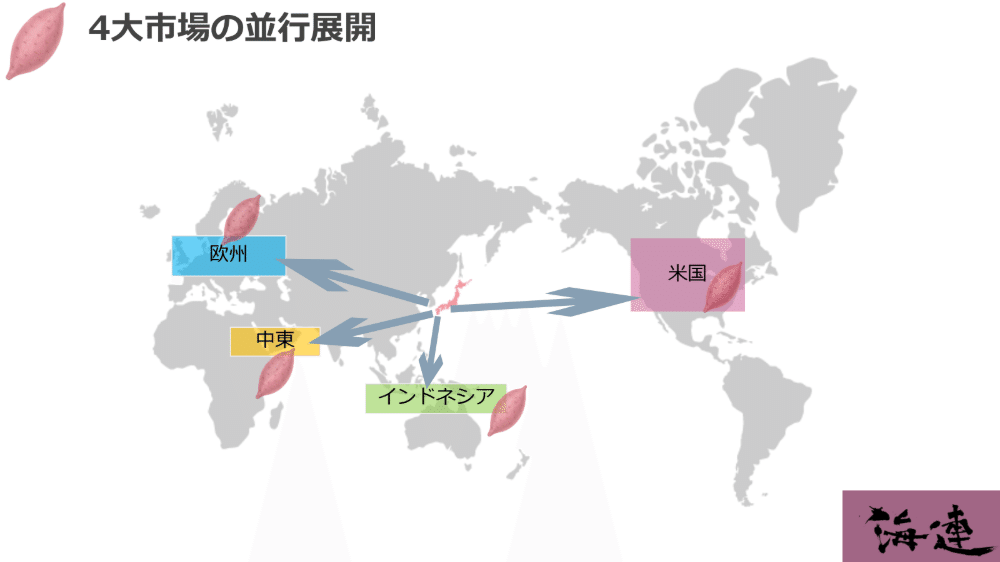

インドネシアとのオンライン会議をきっかけに、世界的抹茶ブームに着目。「抹茶×さつまいも」という仮説が浮上します。そこから利益率、市場規模、ブランド適合性を整理し、欧州・インドネシア・中東・米国の4市場同時展開へ。

今回の取り組みで最も大きかった変化は、

海外展開の“解像度”が一気に高まったことだと語っています。

これまでは「海外に売りたい」という状態だったものが、

・欧州はブランド価値重視

・インドネシアは抹茶との掛け合わせ

・中東はハラール対応

・米国は既存基盤の拡張

と、市場ごとの戦略が明確になったといいます。

“海外”という一括りではなく、4地域同時展開という具体的戦略へ。

海連のさつまいも販売戦略の未来が、地図上に描かれ始めた瞬間でした。

ドバイ「Gulfood」出展、ロンドンでの商品展開など具体的アクションも進行中。現在10〜15トンの輸出量を、50トンへ。年間1億円を目標に掲げています。

「一人で考えると1年かかる。でも壁打ちするとスピードが違う。」

仮説検証型経営への転換が、海連の視界を一気に広げたと語ります。

④ 株式会社下園薩男商店

発表テーマ:イワシを「自分を癒す美容・健康食」へ

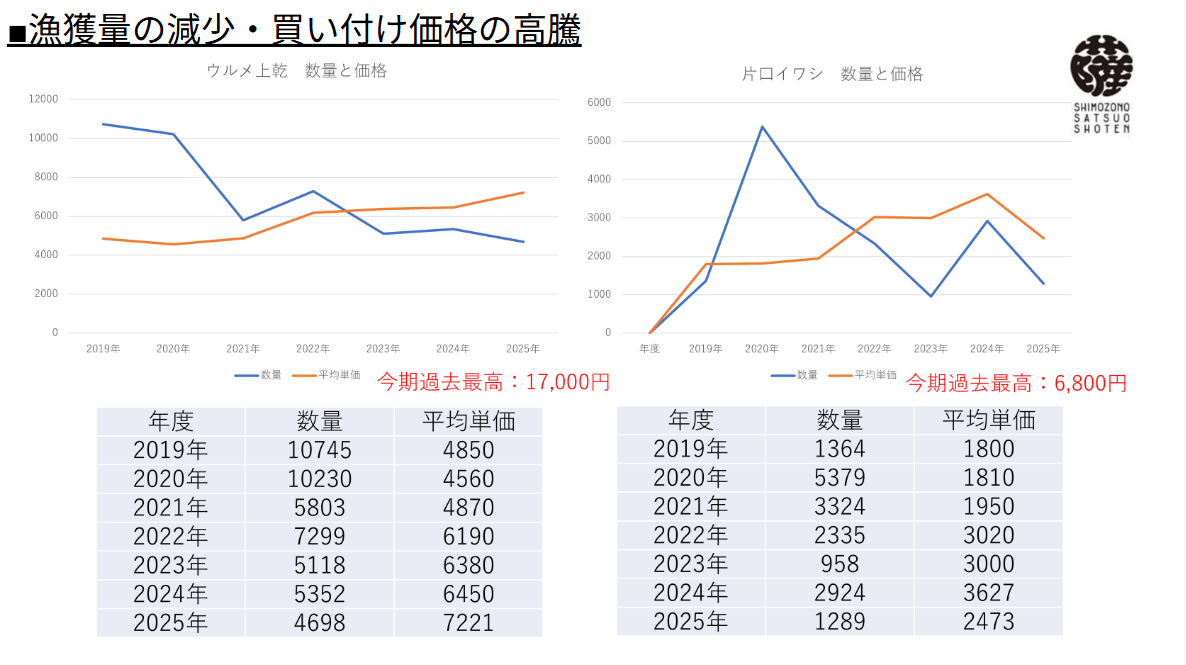

続いての発表は、ウルメイワシの丸干し販売を主軸としてきた、下園薩男商店の下園正博さん。

これまで主力としてきたウルメイワシですが、漁獲量減少・買付価格の高騰という構造的課題に直面していたと話します。

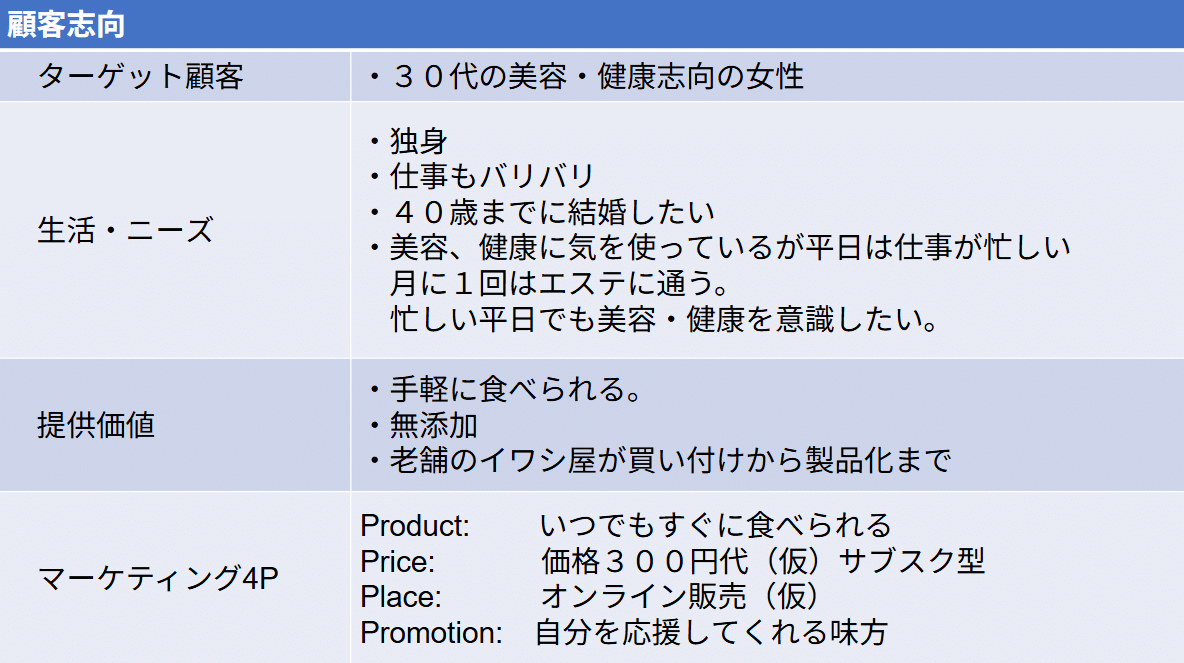

そこで商品の魅力を、「イワシを食べる=健康・美容に良い」と再定義し、ターゲットを30〜40代女性に設定したと語っていただきました。

AIやSNSを活用した徹底的なリサーチを行い、都市部で働く女性へのヒアリングを重ねる中で、「魚は摂りたいが手間がかかる」「健康食品は修行のようだ」といった本音が見えてきたと振り返ります。

そこから誕生したのが、新ブランド「ANCHOBIT」。 “サラダチキンのような手軽さ”と、“自分を癒す存在感”を兼ね備えた美容・健康食として再設計したとご報告いただきました。

大手との差別化においては、「まず定義して走る」というスピード感を重視していると話します。現在は、SNSを軸としたファンづくりと店舗展開を進めていると語っていただきました。

「一人でやると1〜2年かかる。でも仲間がいると気づきのスピードが違う。」

そう語る下園さんの言葉に力強さを感じた報告でした。

プロセスから学び合う場に

各社の発表後には、協働プロから総括コメントをお伝えし、単なる成果報告ではなく、変革のプロセスを言語化し、学びとして共有する時間となりました。

今回の4社に共通していたのは、

「商品を変えた」のではなく、

“価値の定義”を変えたという点でした。

寺師は“肉”を食シーンへ。

岩崎は“屋久杉製品”を空間什器へ。

海連は“海外展開”を具体的4市場戦略へ。

下園は“イワシ”を美容・健康体験へ。

伴走の本質は、単にアイデアを出すことではなく、ともに汗をかき、今ある価値を再定義することにある。そのことを強く感じる報告会となりました。

また、報告会の最後には交流会も開催いたしました。登壇企業の皆様だけでなく、同じ鹿児島県内で挑戦を続ける事業者の皆様にもご参加いただき、互いの成功事例や取り組みのヒントを共有し合う、非常に実りある時間となりました。

当日は、登壇各社が自社の商品を持ち寄り、実際に手に取り、味わいながら意見交換を行う場面も多く見られました。商品を起点に自然と会話が広がり、「一緒に何かできないか」「この素材と組み合わせたら面白いのでは」といったコラボレーションの可能性についても議論が盛り上がりました。

単なる成果発表にとどまらず、挑戦のプロセスやリアルな悩みまでを共有し合えたことで、参加者それぞれにとって次の一歩を踏み出すための具体的なヒントが生まれたように感じています。

このような相互交流の場が生まれたこと自体が、本報告会を“次のチャレンジへとつながる起点”へと昇華させる、大きな価値となりました。

最後に、本事業にご協力いただいた事業者の皆様、鹿児島県庁の皆様、鹿児島産業支援センターの皆様に心より感謝申し上げます。

協働日本はこれからも、地域企業の挑戦に伴走し続けます。

本事業にご協力いただいた事業者の皆さま、鹿児島県庁ならびに鹿児島産業支援センターの皆さまに、心より感謝申し上げます。

今後も協働日本は、地域に熱を届ける「協働」の取り組みに力を注いでまいります。

協働日本は、地域企業の挑戦に伴走するパートナーとして、最適なプロ人材チームで事業推進を支援しています。

事例紹介や支援のご相談は [お問い合わせページ] よりお気軽にご連絡ください。

Email:ippo@kyodonippon.work