STORY:紬レザーかすり 川畑 裕徳氏 -大島紬の魅力を後世に残したい。価値創出の仕組みづくりを通じて粗利3倍、チャンスが広がった-

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのようにプロジェクトを推進しているのか、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

鹿児島県の奄美大島を中心に生産されており、世界三大織物にも数えられる伝統織物「大島紬」。この大島紬が現在、職人の高齢化や担い手の不足、若者の着物離れも相まって、生産量の減少が続いています。

今回は、奄美大島でこの「大島紬」を活かした事業展開をされている、「紬レザーかすり」の川畑裕徳(かわばた・ひろのり)さんにお越しいただきました。

インタビューでは、協働プロジェクトに取り組み始めたことで生まれた変化や得られた学び、今後の展望についてお話を伺いました。

(取材・文=郡司弘明、山根好子)

大島紬の魅力をどう広げ、残していくか。模索する中で出会った想いを共有できるパートナー

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、川畑さんが展開されている事業、「紬レザーかすり」について教えていただけますか?

川畑 裕徳 氏(以下、川畑):よろしくお願いします。

私が運営している「紬レザーかすり」は、本場奄美大島紬とレザーを融合させた小物製品を展開しているブランドです。

伝統工芸である大島紬をより身近に感じてもらいたいという思いから、「日常に溶け込む大島紬」をコンセプトに、バッグや財布、カードケースなどのレザーアイテムを製作しています。

最大の特徴は、革の裁断から縫製まで、すべての工程を私1人が手作業で仕上げていることです。そのため一つひとつ、ほぼ一点ものに近い特別なアイテムとして商品を仕上げています。

さらに、革の色や糸の色、大島紬の柄を自由に選ぶことができるため、お客様だけのオリジナル商品を作ることが可能です。普段から贈り物として選ばれることも多く、特に20代から60代の女性の方々にご好評いただいています。

ーーなるほど、よろしければ川畑さんがこの事業を立ち上げたきっかけなどお聞かせください。

川畑:ブランドを立ち上げるきっかけとなったのは、2005〜2006年にオーストラリアを訪れた際の体験です。アボリジニの伝統楽器「ディジュリドゥ」とドラムやベース、サックスといった現代楽器が融合する音楽に強く惹かれ、その衝動から「伝統とモダンの融合」をテーマにしたデザインを考えるようになりました。

その発想が形となり、大島紬とレザーを組み合わせた商品が生まれました。

「紬レザーかすり」を通じて、奄美大島の温かみや雄大さを感じていただきながら、日常の中で大島紬をより身近に楽しんでもらえたら嬉しいですね。

ーーどんなことに事業の難しさを感じていましたか?

川畑:事業を始めた当初は、さまざまな壁に直面し、その都度課題を痛感していました。特に大きな課題のひとつは、生産規模の限界でした。

当時は一人で運営していたため、作業の効率化や量産化が難しく、需要があっても供給が追いつかないという状況が続いていました。もっと多くの人に届けたいという思いがありながらも、体制面の問題で思うように展開できず、もどかしさを感じていました。

また、商品の魅力をどのように伝えるかという点でも大きな悩みがありました。自分では良い商品を作っているという自負はあったものの、それをどう言葉やビジュアルで表現し、消費者の心に響かせるかが分からず、販売促進の面で試行錯誤していたのです。

SNSの活用にも挑戦し、Instagramなどで発信を続けていましたが、フォロワーが増えても売上には直結せず、ただ発信するだけでは十分ではないことを痛感しました。実際に購買につなげるための導線をどのように設計すればよいのか、明確な答えが見えず、模索する日々でした。

さらに、コロナ禍という特殊な状況の中では事業の戦略を立てること自体が困難でした。

市場の変化が予測しづらいことからこれまでのやり方が通用しなくなる場面も多く、どのように適応し、事業を継続していくべきか、常に試行錯誤していました。

また、商品の付加価値をどのように高め単価を上げていくかという点も大きな課題でした。ただ良いものを作るだけではなく、価格に見合う価値をしっかり伝え納得して購入してもらうには、ブランディングやマーケティングの視点が不可欠でした。しかし当時はその知識や経験が不足しており、どのようなアプローチを取るべきか手探りの状態が続いていました。

こうした課題を一つひとつ乗り越えながら、試行錯誤を重ねることで事業は少しずつ成長していきました。今振り返ると、当時の困難があったからこそ現在の事業の基盤ができたのだと実感しています。

ーーそんな中で協働日本とのお取り組みがスタートしたのですね。そのきっかけについて教えてください。

川畑:そうなんです。きっかけは、すでに協働日本さんとの取り組みを始めていた静岡の企業さんからのご紹介でした。

私は個人事業主として一人で仕事に取り組む時間が多く、いわゆる会社員の方と違って身軽で動きやすい一方、事業についてじっくりと相談・壁打ちできる相手がいませんでした。

また当時、これから大島紬の魅力をどうやって広げていくかという課題を感じていた中で、同じ想いを共有し一緒にプロジェクトに取り組めるパートナーがいれば嬉しいなとぼんやり考えていたところでした。

タイミング良く繋がることができ、さっそくお話を伺ってみると、多種多様な人材が所属している協働日本の体制や、進行中のプロジェクトのお話にとてもワクワクしました。

ーーありがとうございます。協働日本に所属しているのは、熱意と専門性を持った複業人材が中心ですが、そういった人材とのお取り組みも初めてのものでしたか?

川畑:そうなんです。複業人材と言われる方々との取り組み自体も初めてでした。

普段は地元の奄美大島を中心に活動をしているので、島外の、しかも自分の知らない領域で活躍されている方々からいろいろな話を聞けると伺って、それも楽しみでした。

各領域で活躍するプロ達が集う協働日本さんとの取り組みから、自分の持っていない新しい視点でのフィードバックをたくさんいただけそうだという期待を感じたことを覚えています。

ーー協働日本との取り組みは、川畑さんご自身の変化のきっかけにもなったのでしょうか?

川畑:この取り組みを通じて、私自身の価値観や考え方に大きな変化がありました。特に、脳内がブラッシュアップされるような感覚があり、以前よりも思考の幅が広がったと感じています。

「やってみたら、やれたじゃん」と思える経験が増え、専門家のサポートを受けることで、自分の中になかった引き出しがどんどん開かれていきました。考えるだけでなく、行動に移すまでのスピードが格段に速くなり、マインドセットが大きく変わったと実感しています。

協働プロと週次のミーティングを通じて、あれこれできない理由を探すより、とにかく「やってみよう」という姿勢が身につきました。時には落ち込むこともありましたが、振り返ってみると、この経験が自分を大きく成長させてくれたと感じています。

商品価値の再発見で商品購入の平均単価が、倍以上に伸長。粗利も3倍以上を確保できた。

ーーどんなプロジェクトから協働のお取り組みがスタートしたのでしょうか?

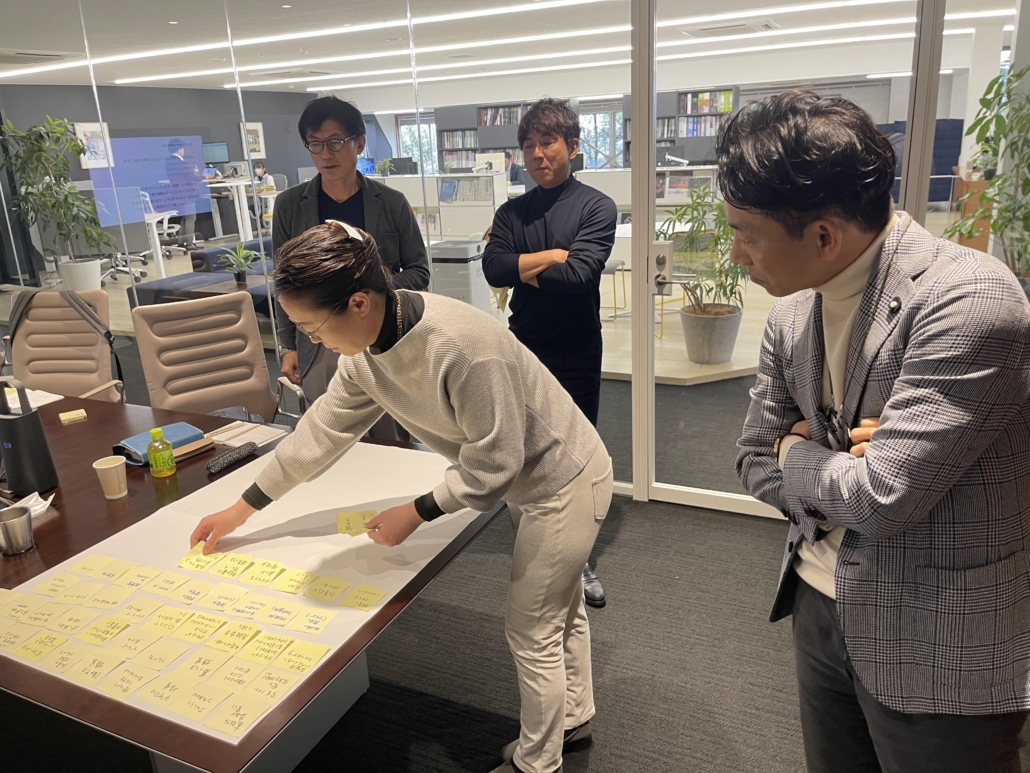

川畑:「紬レザーかすり」の事業をさらに成長させるため、まず最初に取り組んだのは大島紬の小物にどう付加価値をつけ、販路を拡大していくかという課題の整理でした。

特に、インターネットを活用して奄美大島の外にも販売先を広げていきたいと考えていたため、島外への情報発信や効果的な販売方法について協働日本の協働プロの皆さんと議論を重ねていきました。

最初の具体的な取り組みとして、すでに始めていたEC販売サイトの見直しや、InstagramをはじめとするSNS発信戦略の改善を相談しました。しかし、対話を続ける中で、単なる販路拡大だけでなく、自分が生み出している商品そのものの価値を高めることこそが重要であるという結論に至りました。商品そのものの魅力を明確にし、ブランドとしての方向性を再定義できたことが、最初の大きな変化でした。

ーーなるほど。どのようなアプローチを通じて、プロダクトの価値を高めていったのでしょうか?

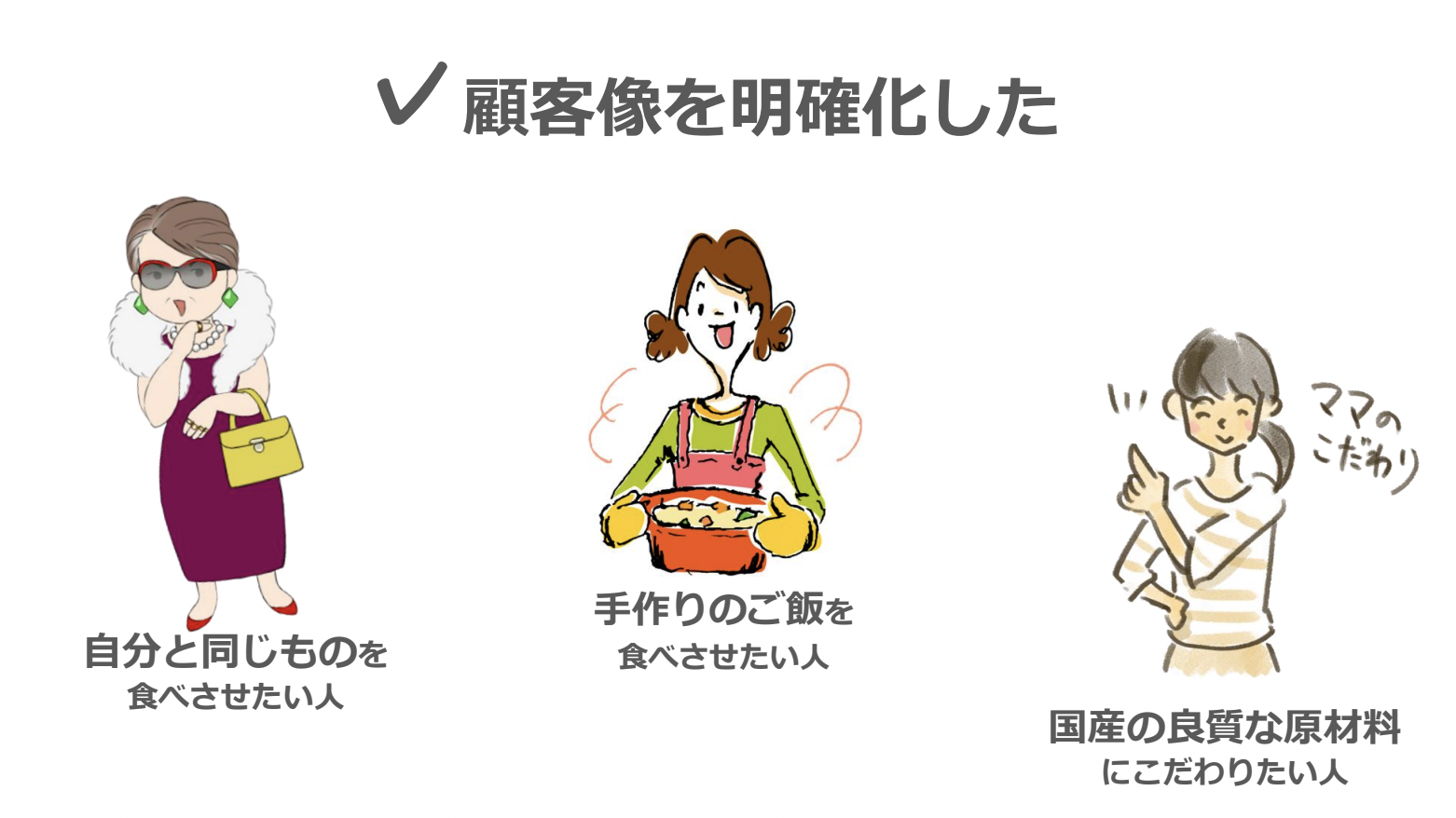

川畑:具体的には、「オーダーメイドでオンリーワンな商品」というコンセプトを明確に打ち出し、ブランドの強みをさらに伸ばしていくことにしました。従来は財布やカードケースなどの小物が中心でしたが、新たな試みとして、カメラストラップやカバーなど、ホビー領域の商品開発にもチャレンジしました。

これらの商品は、革の色・糸の色・大島紬の柄を自由に選べるため、完成するアイテムは世界にひとつだけのデザインになります。この「自分だけの特別なアイテムが手に入る」という価値を前面に押し出すことで、お客様にとってより魅力的な商品へと進化させました。

また、協働プロとの壁打ちを通じて、「ニッチな世界を見つけよう」という視点を取り入れることができたことも、振り返ってみると大きなポイントでした。単なるシンプルな商品ではなく、「少し高くても自分だけの特別なものが欲しい」という層に向けた戦略を取ろうと最初に注目したのがカメラストラップでした。カメラ愛好者の間では、機能性だけでなく個性やデザインにもこだわる人が多いため、オーダーメイドのカメラストラップは強く響くと考えたのです。

さらに、このコンセプトはバイク用品やゴルフバッグなどにも応用できると考えました。こうした「少し高くてもこだわりのあるものを持ちたい」という市場にアプローチすることで、私自身の既存の技術を活かしながら新たなヒット商品を生み出すことができました。その後も「こんなものは作れませんか?」というお客様からの問い合わせが増え、有名なギタリストからオリジナルアイテムが作れないかと相談が舞い込むなど、ニッチ戦略の手応えを感じるようになりました。

このようなオーダーメイドスタイルを前面に打ち出すことで、「自分への贅沢なご褒美」として、大島紬の魅力を日常に取り入れる機会が増えました。実際に、機能性だけでなく“特別感”や“こだわり”を求めるお客様にとって、カメラストラップやカバーなどは非常に魅力的な商品となっています。

また、従来は観光のお土産品としての用途が中心だった大島紬の小物を、新たな顧客層に向けた商品へと転換することにもつながりました。

その結果、商品の平均単価を約8,000円から約20,000円へと引き上げることができ、同じ労力でもより高単価な商品を販売できるようになりました。粗利も3倍以上となり、ビジネスとしての安定性が大きく向上しました。

オーダーメイドの付加価値を活かして新たな販売戦略を構築することで、これまでとは異なるこだわりの強い層にも大島紬の魅力を届けることができるようになりました。さらに、オーダーメイド型の通信販売という形で島外にも販路を拡大できたことで、“奄美大島の魅力”をより広く発信できるようになったのも大きな成果です。

ーー協働を通じてご自身の変化を感じられることはありましたか?

川畑:そうですね。毎回の対話を通じて、協働プロからいただいた意見や、一緒に決めた方針をもとに「やらなくてはいけないこと」—いわゆる“宿題”—が積み上がっていきました。

忙しい日々の中でも、まずはそれらを着実にこなし、翌週のミーティングで次の“宿題”を持ち帰る。このサイクルを繰り返すうちに、自分自身の仕事のクオリティが何段階も上がったと実感しています。

もちろん「宿題」といっても、新商品開発や新たなチャレンジなど、自分で決めた取り組みに対して伴走支援してもらっているので、いい意味でのプレッシャーを背負いながら走っている感覚です。ひとつずつ目標を達成していくことで打ち合わせもどんどん充実しましたし、「事業が進化している」という手応えを得られたのも大きかったですね。

さらに、こういった協働から得られたものは、単純な新商品の開発や販路の拡大だけではありません。自分自身が生み出している商品への「自信」がこれまで以上についたと思います。こうした自信は、結果的に行動力の向上や、プロダクトのクオリティアップ、お客様との接客スタイルにも良い影響を与えていると感じます。

最終的には、自分のなかで“考えて、決めて、行動する”というプロセスが自然に回るようになり、マインドがガラッと変わりました。常に新しいアイデアや可能性を見つけ出し、自らチャレンジしようとする姿勢が身についたのが、一番の大きな変化だと思います。

命題のために自然とアイディアが浮かんでくる。協働の中で身についた挑戦の姿勢

ーーありがとうございます。その後も新しい取り組みが進んでいると伺いました。

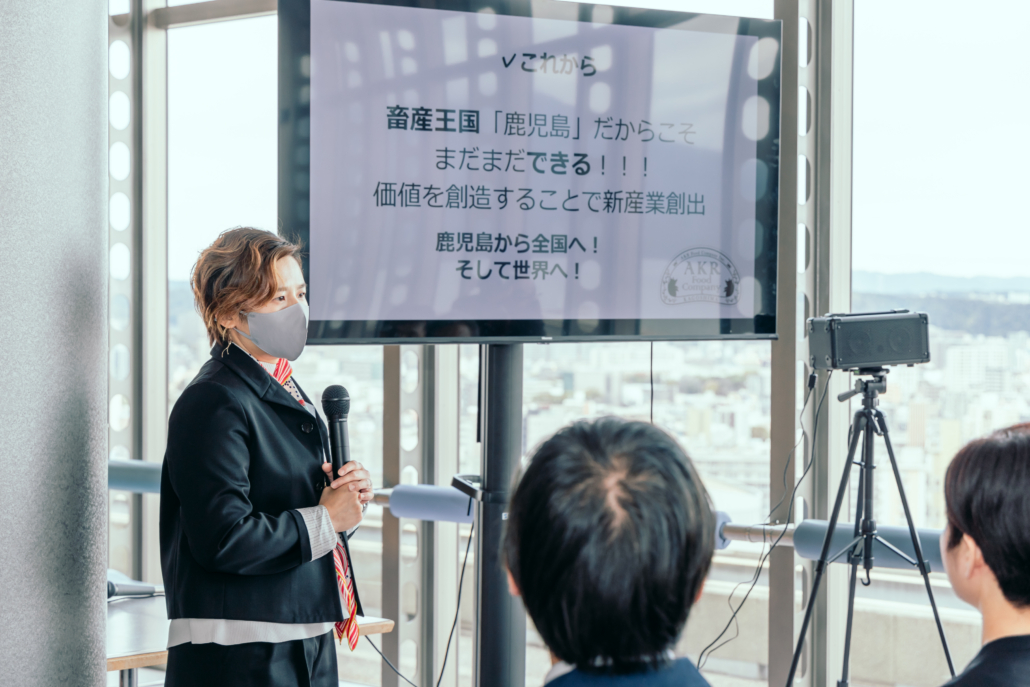

川畑:はい、そうなんです。2024年2月から、新規事業として「Living with Amami project」を立ち上げました。このプロジェクトは、寄付を通じて奄美の自然や文化を守ることを目的とした取り組みです。奄美に関わるさまざまな業種の事業者が、それぞれの販売益の一部を動物保全・自然保護・伝統文化の継承に寄付し、未来へつながるサステナブルな仕組みを作ることを目指しています。

現在、この取り組みに奄美の事業者2社、県外の事業者1社が賛同し、それぞれの形で寄付活動を行っています。私自身も、寄付付きのガチャガチャの販売に取り組んでいます。このガチャガチャは、大島紬×レザーで作ったアマミノクロウサギやウミガメのキーホルダーが当たるもので、1個売れるごとに100円を奄美のウミガメや野生生物の保護活動に寄付する仕組みです。ガチャガチャというカジュアルな形を取り入れることで、楽しみながら環境保全の一端を担っていただけるのが大きな特徴です。

さらに、このガチャガチャにはもう一つ大きな意味があります。「ウミガメの保護活動を知るきっかけ」になり、「日常に溶け込む形で大島紬を身近に感じてもらえる」と同時に、「奄美大島そのものを知るきっかけにもなる」仕掛けになっています。単なるチャリティではなく、奄美の自然や文化への興味を持ってもらうことで、持続的な支援につなげたいと考えています。

ーー素晴らしい取り組みですね。事業としての変化もあったのではないでしょうか?

川畑:はい、ビジネス面でも大きな変化がありました。これまでの手作り製品販売に比べて、接客の時間的なコストが大幅に削減されたのは大きなメリットでした。ガチャガチャという形にすることで、「売り子」を置く必要がなくなり、時間をより商品の製作や新しい企画の立案に充てることができるようになりました。

また、このプロジェクトを通じて「奄美大島で仕事をすること、生きていくことの意義」を改めて強く感じるようになりました。これまで「紬レザーかすり」は職人としてのものづくりが中心でしたが、この活動を通じて社会とつながる仕事へと広がりを持たせることができたと感じています。さらに、作り手を増やすことができ、一緒にモノづくりをする仲間を得られたことも大きな収穫でした。

プロジェクトを進めるにあたっては、奄美空港や地元の水族館、ショッピングモールなどに企画書を持ち込み、設置を交渉しました。これまで職人として手を動かすことが中心だった私が、企画書を作って提案に回るようになったのは大きな変化です。結果として、地元の居酒屋やコミュニティ施設への設置が決まっただけでなく、今後はミュージアムなどの施設への設置も検討されているなど、少しずつ取り組みの輪が広がっています。

今後は、さらに輪を広げて島内外の方々とともに「奄美の未来」を支えていく仕組みを構築していきたいと考えています。

単なる商品販売ではなく、奄美の文化や自然を次の世代につなぐ活動として、多くの人に関わってもらえるプロジェクトにしていきたいですね。ここまで大きな構想を考えている自分を、協働プロジェクト前は想像できませんでした。

ーー奄美の環境や自然に対する思いが、川畑さんの活動を大きく支えているように感じます。奄美ならではの魅力はどんなところにあるのでしょうか? また、その魅力をどのようにプロダクトづくりへ活かしていらっしゃるのか、詳しくお聞かせください。

川畑:奄美の大きな魅力の1つは、自然と固有種が数多く存在することです。山々の豊かな森や美しい海、そこで暮らす希少生物たちが、まさに奄美のアイデンティティを形作っています。

こうした恵まれた環境の中で育ってきたからこそ、「この自然や固有種を守り、次の世代へ継承していきたい」という思いは、私の活動の原動力になっています。実際、私自身はずっと「人も動物も、これからさらに住みやすい島になればいいな」と考えてきました。

大島紬のプロダクトを作りながら、その魅力を広めるだけでなく、奄美という地域そのものに興味を持ってもらうきっかけになれたらと思っています。こうした活動が、自分なりの社会貢献につながれば嬉しいですし、たとえ小さな取り組みであっても、一歩一歩積み重ねていくことが大切だと感じています。

ありがたいことに、地元のメディアでも「ユニークな取り組み」として取り上げていただく機会がありました。メディアを通じて、私たちの活動や想いを発信できたことで、奄美の魅力や課題に触れていただく入り口が増えたのは本当にありがたいです。

多くの方々に知っていただくことで、島の未来を一緒に考えてくれる仲間が増えていけばいいなと勝手に、期待しています。

振り返ってみても、協働日本さんとの出会いは大きな転機でした。新たな価値を発見し、それをお客様に届けるための仕組みづくりをご一緒する中で、私自身、気づかないうちに多くを学んでいたのかもしれません。

そもそも協働日本さんとの出会いは「大島紬の魅力をどう広め、後世にどう残していくか」というテーマを考える仲間を探していたことがきっかけでしたが、そこから具体的なビジネスアイデアや仕組みづくりのノウハウを得られ、新しい事業に挑戦する勇気も湧いてきました。

今こうして、新規事業としてやりたいことを少しずつ形にできているのは、大変うれしく思っています。今後も、地域の皆さんや外部からの応援をいただきながら、奄美の魅力を発信し続けていきたいと思っています。

ーーインタビューへのご協力ありがとうございました

川畑:ありがとうございました!

川畑 裕徳 / Hironori Kawabata

紬レザーかすり 店主

紬レザーかすり(@tsumugi_leather_kasuri) • Instagram

https://www.instagram.com/tsumugi_leather_kasuri/

協働日本事業については こちら

STORY:奄美大島での伝統産業(大島紬)活性化プロジェクト-取り組みを通じて感じる確かな成長-

VOICE:藤村昌平×若山幹晴 – 特別対談(前編)『「境界」が溶けた世界で、勝ち抜いていくために必要なこと』 –