STORY:株式会社ぶどうの森 折坂啓介氏・加藤高聖氏 – “安全とおいしさ”を世界へ。品質保証のプロ×AIによる国際規格認証取得の最短ルート-

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのようにプロジェクトを推進しているのか、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

今回は、石川県金沢市でレストランや洋菓子ブランドを手がける株式会社ぶどうの森の折坂啓介氏・加藤高聖氏にお越しいただきました。

「農業からレストランまで」を理念に、40年以上にわたり地域と共に歩んできたぶどうの森。今回の協働プロジェクトでは、海外進出のために必要な国際規格FSSC22000の取得という挑戦的なテーマに取り組んでいます。

プロジェクトを通じて得られた変化や成果、そしてこれからの展望について、お二人に語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

海外に、ぶどうの森の味と安全を届けたい

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、今回の協働プロジェクトに取り組むに至った背景を教えてください。

折坂 啓介 氏(以下、折坂): よろしくお願いいたします。

ぶどうの森は、もともと地域の農産物を活かしたレストラン経営やスイーツ製造を軸に事業を展開してきました。

昨年ドバイの展示会に出展した際に、現地で一緒にビジネスをやろうと言ってくれる人と出会い、海外展開を決意しました。

とはいえ、営業拠点だけでなく現地に加工工場も設ける必要があるなど、乗り越えるべきハードルはいくつもありました。当時の私たちは、食品安全に関する国際基準についての知見や体制が整っておらず、できる限り早い段階で「FSSC22000」の取得を目指すことにしたのです。

ただし、品質管理だけでなくマネジメントや文書化の仕組みも問われるこの認証を、限られた人手とリソースで取得していくのは容易ではありません。他社の話を聞いても、コンサルティング費用だけで非常に高額で、短くても1年半かかるというのが一般的でした。

ーーなるほど。かなり挑戦的なテーマだったのですね。

加藤 高聖氏(以下、加藤): はい。どうやって取り組もうかと考えていたのですが、石川県主催の複業人材活用セミナーを通じて協働日本代表の村松さんのお話を伺ったことを思い出し、相談してみることにしました。すると、ちょうど協働プロの中にハウス食品で国際規格FSSC22000の認証取得を担当した方がいらっしゃるということで紹介いただき、伴走支援がスタートしました。

実は最初は、「伴走支援」という座組みの中で、どのようにプロジェクトが進んでいくのか少し不安に思ったこともあったんです。

折坂:宿題を出されて、フィードバックという名のダメ出しだけ受けるような進み方だと、メンバーにとっては辛さだけが残り、ノウハウも身につかないのではないか……そんな懸念もありましたね。

でも、実際に始めてみるとそれは杞憂でした。協働日本の協働プロは、知識や経験をもとに問いを立てたり、アドバイスや資料作成のヒントをくれたりしながら、私たちに寄り添って伴走してくれたのです。

ぶどうの森のメンバーも、実際に手を動かしてともに取り組みます。

「お金を払っても何も残らないのでは?」という社内の懸念もありましたが、ノウハウが確実に残る、協働日本独自の伴走支援の形は、私たちにとって非常に合っていたと感じています。

経験者の知見とリアルな視点 × AI活用で、認証取得準備を最短で実行

ーー実際にプロジェクトがスタートしてからは、どのような取り組みが進んだのかお聞かせいただけますか?

加藤: FSSC取得に向け、2024年5月にプロジェクトをキックオフしました。

ハウス食品の山本竜太さん、横町暢洋さん、そして協働サポーターの河野瑠美さんに入っていただきました。

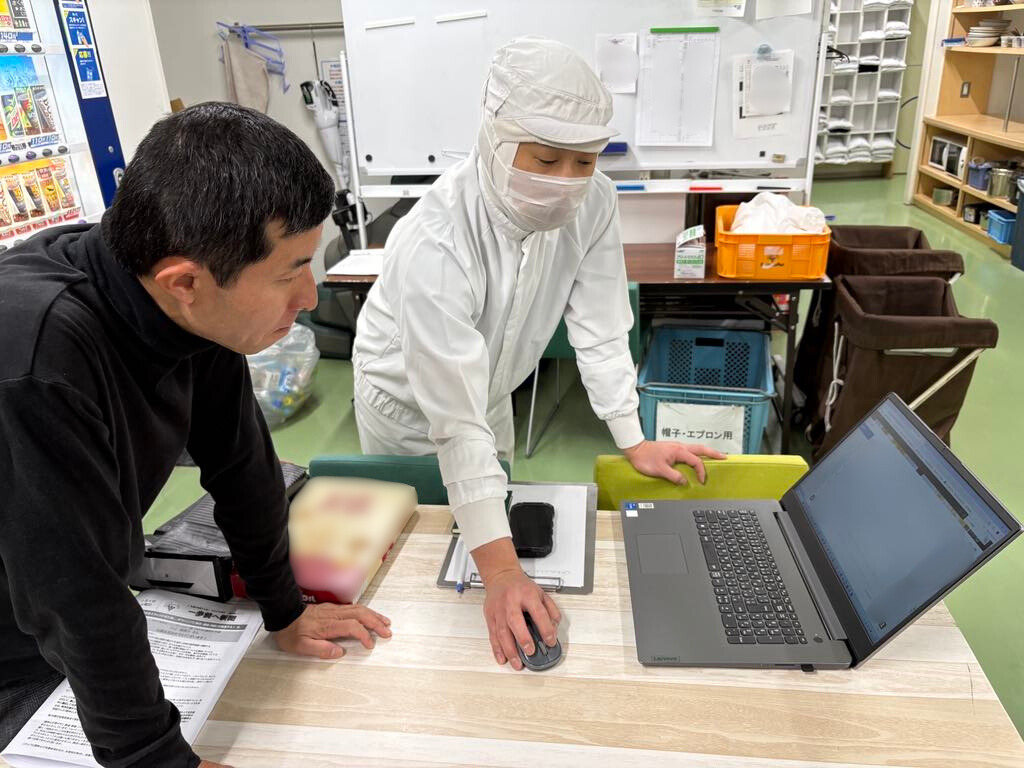

弊社までお越しいただいたキックオフミーティングでは山本さんから、「なぜ認証取得が必要なのか」「それに挑む意義とは」についてストレートなお話がありました。そのメッセージはメンバーにもしっかり届き、目線を合わせてスタートを切ることができました。社長にも山本さんから直接意義を伝えていただいたので、社内全体で認識が揃ったのも大きかったです。

折坂:お菓子の工場なので、食品安全の仕組みはある程度整っていましたが、国際基準とのギャップを可視化することから始まりました。

このギャップを埋めるために必要なことを山本さんのご経験からご指摘いただくのですが、「優しく叱咤していただいた」という表現の方が正しいかもしれません。

山本さんはとても穏やかな方ですが、私たちにも分かりやすい言葉を使って、厳しくも本質的な指摘をしてくださいました。これは、現役の外部プロ人材だからこそできることだと感じます。

これから皆さんも世界で戦うんですよね?と言うスタンスで現実的な話をしていただけるので、納得感も大きいんです。

加藤: 工場現場も実際に見ていただきましたし、実際に現場でやっていることや、使っている帳票類も見てもらっているので、今どのステージにいるかも山本さんは経験上わかってくださっています。だからこそ、階段を一歩ずつ上がっていくためにすべきことをわかりやすく表現してくださいました。

また、できていないことの指摘だけでなく、「できていること」の指摘をしてくださったのもありがたかったですね。どうしても、認証取得のための基準文書の書きぶりだけでは、実際の実務上どこまで必要なのか分からないので、リアルな経験と知見を共有いただいたことで、時間を無駄に使わずにプロジェクトが進んでいったと実感しています。

現場も実際に見ていただき、使用している帳票類なども確認してもらいました。今どの段階にあるのかを把握したうえで、次に進むべきステップを丁寧に説明してくださるんです。

「ここまでできていれば大丈夫」と、現場感覚を持った助言があったからこそ、無駄なく進めることができました。

ーーなるべく早く認証取得を進めることが命題だったのですよね。先ほどのお話では、認証取得まで短くて1年半ほどかかりそうだということでしたが、実際にはどのくらいの時間をかけて取り組まれたのでしょうか。

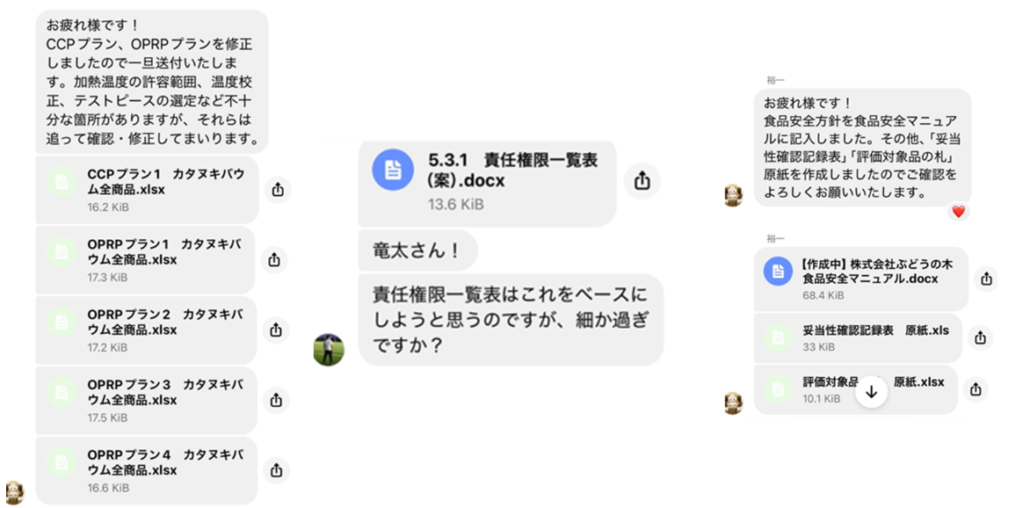

加藤: 結論から申し上げると、おかげさまで、実際にはキックオフから1年かからず申請まで完了しています。山本さんの知見に加え、AI活用のプロである横町さんの力を借りて、ChatGPTを使った文書作成を効率化できたのも大きな要因です。

これまで、認証取得のために必要な文書を一から作成するには膨大な時間と労力がかかっていましたが、AIを導入することで大幅に効率化されました。

申請のための管理文書は、既に規格イメージがあるため、出来上がりイメージを読み込ませて、弊社で活用できるようにカスタマイズしていきました。横町さんと連携してAI活用によってドキュメントを作成し、アウトプットの内容を山本さんに見ていただきフィードバックをいただきブラッシュアップしていく、というサイクルを繰り返していきました。

AIを本格的に使ったのは初めてでしたが、結果的にとても良い経験でした。スピードも飛躍的に上がり、協働プロの皆さんからもたくさん褒めていただきました(笑)。

本来は3ヶ月かかる見込みだった約30種類の文書を、1ヶ月で完成させることができました。

想定以上の短期間で認証取得へ。ノウハウが残るだけでなく、メンバーの成長も大きな成果に

ーープロジェクトを通じて、具体的にどのような成果や変化がありましたか?

加藤: 一番の成果はやはり、FSSC22000の認証取得準備を、予定していたよりも半年以上前倒しで実現できたことです。

5月にキックオフしたプロジェクトで、認証機関へのドキュメント提出は2月末に完了。4月に一次審査を受け、指摘に対する是正案を同月中に提出。6月に最終審査、8月には正式な認証取得というスケジュールで進んでいます。

折坂: 当初から「社内にノウハウが残ること」を期待していましたが、それ以上にメンバーに確実な知見が蓄積されたと感じています。

プロジェクトには私たち以外にも数名が参加していたのですが、そのうちの1人がどんどんこのプロジェクトにのめり込んでいって、今では私たち以上にこのテーマをリードしてくれています。

最初は私たちの指示で動いていましたが、途中からは「こういうことですよね?」と自ら確認し、「こうしてください」と提案までしてくれるようになりました。目に見える成長がとても嬉しかったですね。

加藤:品質保証、品質管理に対して、自らが「やらなくてはいけない」と自分事化されたように思います。ものすごく強い命題として感じているようですね。

最初は“手伝ってもらえれば”という気持ちでアサインしたのですが、今では自主的にプロジェクトを進めてくれるようになり、本当に頼もしい存在になりました。

そして、この認証取得のプロジェクトと並行して、ドバイ進出も正式に決定しました。現在は現地での工場建設に向けて準備を進めているところです。協働日本との取り組みもさらに加速していきます!

現場目線を持ったプロの伴走で、実感と納得感が得られる。何でも相談できる関係性が魅力

ーー社外のプロ人材と実際にプロジェクトに取り組んでみて、どのようなことを感じたかお伺いできますか?

折坂:やはり一番の魅力は、現役の方が伴走してくださるという点です。

「今、どんな課題を抱え、どう乗り越えているのか」というリアルな話を聞けることで、「こんな大きな企業でもこうした課題があるんだ」と知ることができ、自分たちの仕事にも自信が持てました。

一般的なコンサルティング会社だと、知識は豊富でも現場感のない方もいます。その点、事業会社で第一線で活躍するプロ人材による“リアルタイムの知見”は、非常に大きな価値だと感じています。

加藤:それに、協働プロの皆さんは本当に人柄が素晴らしいんです。自慢話や武勇伝を語るようなことも一切なく、壁をつくらずに接してくれます。

たとえば「俺のときはこうだった」といった上から目線の話ばかりだったら、私たちのような中小企業は気後れしてしまうかもしれませんが、協働プロの皆さんはあくまで同じ目線で向き合ってくれる。だからこそ自然体で、正直に何でも相談することができました。

あと、費用感は圧倒的にリーズナブルだと感じました。リーズナブルだからお願いした訳ではありませんが、大企業の事業部長クラスの方がチームで伴走支援に入ってくださり、これだけの支援を受けられることを考えると、非常に価値の大きな投資だと感じています。

このスキームは本当に素晴らしいと思いますし、あまり人に教えたくないなと思うほどです。(笑)

ーーありがとうございます。最後に協働日本に一言メッセージをお願いします!

加藤: おかげさまで、認証取得のプロジェクトは一段落しました。今期も海外展開の協働プロジェクトをお願いしながら、もう一つ、自社にとって非常に重要なテーマでも協働をお願しています。

マーケティングやコンセプト設計、営業の仕組みづくりなど、新たな挑戦が待っています。協働プロにはさまざまな人材がいらっしゃるので、話をしながら新しいつながりが広がっていくことが楽しみです。

折坂: 協働プロのマッチングは本当に絶妙です。村松さんに相談すると、すぐに「そのテーマにとても合う人がいます!」と人選が始まるんですよ。

新しいプロジェクトが始まるときにも、弊社の情報はある程度共有されているので、最初からギアがかかった状態で伴走を始めてもらえるのもありがたいです。

もちろん、合う・合わないはあるかもしれませんが、一度一緒に取り組めば、どんな会社なのかを理解していただけるので、次の案件も相談しやすい。そんな関係性が本当にありがたいですね。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

ーーありがとうございました!

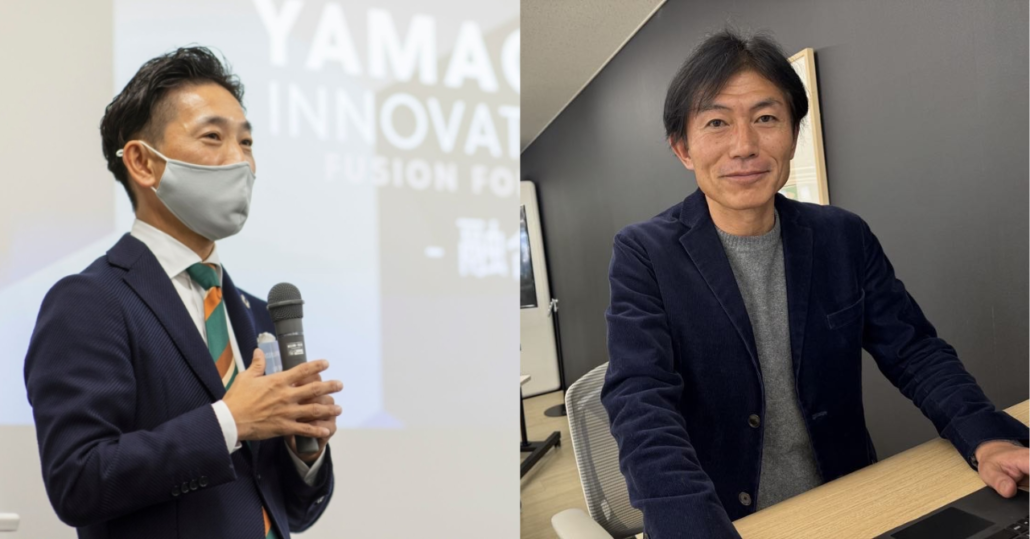

折坂 啓介 / Keisuke Orisaka

株式会社ぶどうの森 食品事業部 事業部長

加藤 高聖 / Takamasa Kato

株式会社ぶどうの森 品質保証部 部長

協働日本事業については こちら

STORY:奄美大島での伝統産業(大島紬)活性化プロジェクト-取り組みを通じて感じる確かな成長-

VOICE:藤村昌平×若山幹晴 – 特別対談(前編)『「境界」が溶けた世界で、勝ち抜いていくために必要なこと』 –