STORY:有限会社鹿児島ラーメン 西 洋平 氏 -DX化と組織開発に取り組み、成功循環モデルで利益目標達成へ-

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのようにプロジェクトを推進しているのか、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

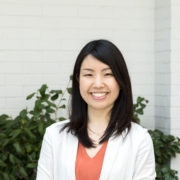

今回は、有限会社鹿児島ラーメンの代表取締役西 洋平氏にお越しいただきました。

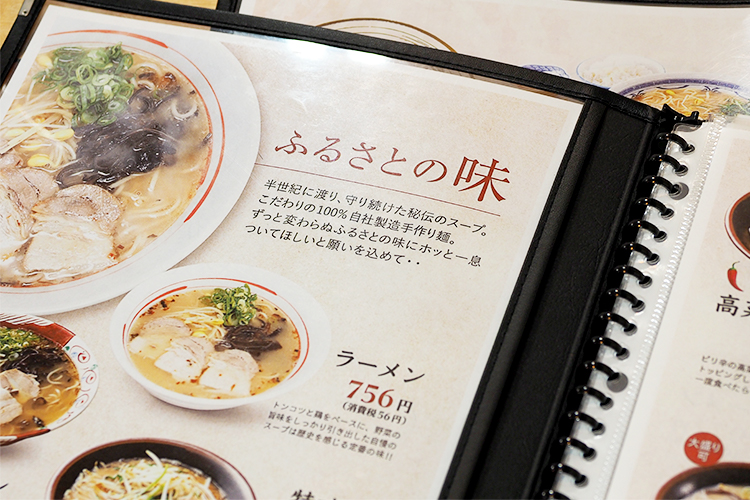

鹿児島ラーメンは1960年に創業し、鹿児島県内で4店舗を運営する老舗のラーメン店です。みよし家の屋号で親しまれ、代々受け継がれた伝統の味を守りながらも、EC事業や卸売など店舗外での展開にも挑戦しています。

3代目として事業を承継した西氏。組織運営の面で新たな課題に直面し、協働日本とともに組織改革に取り組むことを決意したそうです。

インタビューでは、協働プロジェクトを通じて得られた気づきや成果、今後の展望についてお話を伺いました。

(取材・文=郡司弘明、山根好子)

強みを磨き、飲食業の常識を覆すような新価値を生み出したかった

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、協働日本との出会いについて教えてください。

西 洋平氏(以下、西): よろしくお願いいたします。

鹿児島県内の飲食業界のネットワークがきっかけです。出水田食堂の出水田さんから「面白い人たちが事業者さんの支援をしているよ」と紹介していただきました。

出水田食堂さんが、県の事業で協働日本とユニークな取り組みをしていることはSNSなどを通じて知っていたので、最初は軽い気持ちでお話を聞いていたんですが、協働日本代表の村松さんと何度かお話しするうちに、今まさに向き合っている課題に、協働日本さんの伴走支援がピッタリはまるんじゃないかと思うようになりました。

ーー最初は、協働日本の取り組みに対してどのような印象をお持ちだったのでしょうか?

西: 協働日本が鹿児島県と取り組んでいる事業は「新産業創出」というテーマだと聞いていたので、いわゆる0→1の新規事業に取り組むというイメージを持っていたので、正直なところ、最初は『うちには関係ない話かな』と感じていたんです。

しかし、会話の中で「新産業」というのは単にゼロから新しい事業を立ち上げることではなく、今あるビジネスを時代に合わせて進化させることも含まれると分かったんです。

それならば、鹿児島ラーメンでも、脱アナログ・DXや、強みをフォーカスするためにアウトソーシングなどに取り組むことで、今までの飲食業の常識を覆す新たな価値を生み出せるのではないかと思うようになりました。

さらに、協働プロジェクトのテーマは協働チームの中で話し合いながら設定していけると聞き、躊躇しているよりもまずは、挑戦してみたいと思いました。今年度も募集されていた県の支援事業の仕組みを通じて取り組みがスタートしました。

見えてきた「組織の土台」を強化する必要性

ーー実際にプロジェクトが始まってからは、どのような取り組みを進めているのでしょうか?

西: 協働日本の協働プロとして藤村昌平さん、横町暢洋さん、花澤雄一さん、協働サポーターとして先山毅さんに伴走していただいています。

取り組みを始めた当初は、業務のスリム化やオペレーションの見直しをテーマにしていました。しかし実際にプロジェクトが進むにつれて、根本的な課題である「組織としての基盤が整いきっていない」ことが浮き彫りとなり、気がつくと、取り組みの方向性も自然と変わっていったんですよね。

ーー「組織としての基盤」とは、例えばどのような課題感があったのでしょうか?

西: 例えば、私が現場に指示を出しても現場に指示が伝わりきらず、「聞いていなかった」と言ってスタッフが行動に移せていなかったことがありました。せっかく新たな掲示物を作っても見られずに終わってしまっていたりと、情報伝達の仕組みがうまく機能していませんでした。そういった課題をふまえて、業務のスリム化やオペレーションの見直しに取り組み、組織としての情報共有レベルを上げていきたいと考えていたのです。

取り組みがスタートし、協働日本の協働プロの藤村さんへさっそく現状を踏まえて相談したところ、「レベルアップ以前に、まずは組織の土台づくりに改めて向き合い直すべきではないか」というご指摘をいただいたんです。情報伝達の具体的なハウツーを学んで導入しようと思って質問していただけに、その返答には、正直驚かされました。

ただ思い返してみると確かに、組織としての土台が整っていない状態でルールや指示を通そうとすると、どうしても昔ながらのトップダウン経営になってしまいますよね。

今一度、組織としてのチェックポイントや管理体制など、改善のための受け皿となる基礎を作り、その上で再構築やスリム化の議論を進めていく必要があることに気づく機会になりました。最終的には、組織力強化とオペレーションの見直し、この2つに絞って取り組むことになりました。

ーーなるほど。具体的なお取り組みについてもお伺いできますか?

西: まずは、管理業務の見直しに着手しました。課題管理にはNotionを、数値管理にはスプレッドシートをそれぞれ導入しています。

これまでは店舗ごとにLINEなどのメッセンジャーアプリで数値報告を行っていましたが、日次の売上やFLコスト(食材費+人件費)をスプレッドシートで可視化できるようにと、協働日本の中でも特にデジタル活用に強い協働プロの横町さんにサポートいただきました。その結果、店舗ごとの状況をリアルタイムで把握できるようになり、業績改善に向けた具体的なアクションを取りやすくなっています。

また同時に、現場の声を拾う仕組みづくりにも取り組みました。店舗ミーティングを導入し、トップダウンではなく現場の意見を反映できる環境を整備。これにより、店舗ごとの課題がより明確になり、スタッフ自身が改善に向けて自ら考える機会も増え、組織力の強化が進んでいます。

現場の声を丁寧に拾っていく中で、スタッフ主導でお客様アンケートも実施されました。そこから誕生した新メニューは、1,300円という高単価にもかかわらず、いきなり人気商品となり、売上にも大きく貢献しました。こうした現場発のアイディアが成果に結びつき、組織力が確かに高まってきていると感じています。

組織力だけでなく、働くスタッフ自身も活性化。成果を生み出せる組織の基盤が強化された

ーー色々な角度でのお取り組みが進んでいるのですね。

西: はい。管理業務の見直し・DX化と、組織開発というこれまで別々のものとして捉えていた二つのテーマに、協働日本さんのサポートを得ながら同時並行で取り組んだことがよかったのだと思います。

例えばこれまで予算比で毎月10%以上の乖離が出ていた店舗ごとの利益目標も、ここ最近では大きく改善しています。取り組みが始まってからの3ヶ月で大幅に改善されてきていて、あと1〜2%で当初目標にしていた利益目標に届くペースです。これは正直、自分でもびっくりするぐらいの成果でしたね。

店舗の状況を可視化できるよう数値管理の仕方を一から見直し、店舗のKPIを明確にしたことにより、リーダー陣の目標が明確になり意識も高まったことが大きかったと思います。

組織力を見直す取り組みと同時に、一歩先を見据えた、スタッフ同士のコミュニケーションの質の改善にも取り組んできました。

会社が大切にしている「ありがとうを伝える文化」を作るため、LINE上で「ありがとうグループ」を作りました。「これだけで?」と思われるかもしれませんが、日々の業務の中で「助かった!」と思うことを可視化することでお互いに助け合うシーンが増え、職場の雰囲気が以前よりも明るくなってきたんです。

普段から感謝し合える関係ができたからこそ、みんなで率直に意見を言い合えるようになったんだと思います。それが、業務改善や店舗運営の効率化にもつながったんですよね。

ーースタッフ同士が指摘をし合える関係構築ができたというのは素晴らしいですね。

西: はい、ただ本音を少し話すと実は、私自らがスタッフに対して距離を置いてしまっていた部分もあったのかもしれません。変化を求めて具体的、本質的な指摘をしてしまうと、スタッフの退職に繋がってしまうのではないかということを恐れていました。

私自身は鹿児島ラーメンを継ぐ前に、東京でIT企業に勤めていました。IT業界は人材の流動性がとても高いこともあり、入退社、転職なども当たり前の世界。組織が変化する時には一定の社員はどうしても「辞めていってしまうもの」と思い込んでいた部分もありました。

実際、鹿児島に戻って家業を継いだ時も、ベテラン社員7名が引退し、一時は人手不足に悩まされました。鹿児島ラーメンが好きで長年頑張ってきてくれていたベテランの方も多く、彼らのおかげでこれまで鹿児島ラーメンは地元で愛され続けてきました。そんな方達が、ネガティブな理由で辞めるような環境にはしたくないという思いから、どこかで大胆な改革を躊躇していた自分がいたのも事実です。

ーー西社長ご自身の中にも葛藤があり、なかなか改革の一歩を踏み出せなかったのですね。

西: はい。それでも年月が経ち、徐々に引退される方も増えてきた中で改革の一歩を踏み出しました。

長年のやり方や考え方をいきなり変えるのは大変です。指摘を素直に受け止めるのもすぐには難しいかもしれません。それでも、日頃お互いに「ありがとう」を言い合えていると受け止める方も感じ方が変わると思うんです。

「普段から仕事を見てくれて、そして感謝してもらえている。自分自身も感謝しているしな」と思ってもらえたら、会社を良くしたいと思って伝えた指摘や、これまでのやり方を変えていくということも受け止めやすいですよね。

実際、LINEの「ありがとうグループ」で「これをしてもらえたら助かった」といった感謝の言葉が可視化されたことで、キッチンとホールのスタッフの相互理解が進みました。

ホールが忙しい時にはキッチンのスタッフがサポートに入り、出来上がったラーメンをお客様に配膳するように動くなど、感謝の仕組みが現場組織の形を少しずつ変えてきています。

関係の質が高まれば、結果も自然と良くなる——それが組織の成功循環モデルだと考えています。この良いサイクルを、これからも続けていきたいですね。

ーー先ほど、利益目標の達成も目前に迫ってきているというお話がありました。ここから目指すところについてもお伺いできますか?

西: はい。利益目標の達成のためには、売上向上とコストカットの2軸の施策が必要です。

人件費の最適化も進めていこうと考えており、月に約200万円下げることを1つの目標にしています。現状では、150万円まで下げることができるようになっているので、ここからの1〜2ヶ月で達成に向けてスタッフと相談して取り組んでいきたい部分です。

ーー人件費だけで150万円のコストカットというのはインパクトが大きいように見えますね。

西:人件費の削減というと、単に人を減らすという方向で見られがちですがそうではありません。

常々弊社のリーダー陣には、人件費のカットは、個々の給料を下げることではなく、店舗運営の作業をひとつひとつ見直し、減らしていくことを意味するのだと伝えてきました。

今回の伴走期間にカットできた費用に関しても、取り組みの中で実施したメニューの変更や業務のスリム化が影響している面が大きいです。人件費を減らすと言っても、貢献した人の給料にはきちんと反映させるというこれまでの方針を変えることはありません。

スタッフのみんなと私の信頼関係、スタッフ同士の信頼関係。成功循環モデルのサイクルを回していくことで、店舗で提供するサービスのクオリティ向上と利益目標の達成を目指しています。

対等な関係だからこそもらえる率直な意見と壁打ちで、視野が拓けていく

ーー協働日本のような社外プロ人材との取り組みについて、これまでご興味はおありでしたか?実際に取り組んでみて、どのようなことを感じたかお伺いできますか?

西: そうですね、社外のプロ人材との取り組みには元々興味がありました。

以前、霧島市の実施していたワーケーションの取り組みの中で東京の大企業の方に壁打ちをしていただいたことがあったのですが、対話を通じてどんどん自分の思考が整理された感覚がありました。その時の印象もあり、ぜひ自社でも積極的に活用したいと考えていたので、今回鹿児島県の取り組みを通じて支援を得られたことはありがたかったです。

はじめ短時間の関わりでどれだけの成果が出せるのか、不安がなかったかというと嘘になります。

しかし、結果として協働日本さんと一緒に取り組めて本当に良かったと思います。一つ一つ施策を実行できたこともそうですが、経営者にとって信頼できる「壁打ち」役がいることがこんなにありがたいとは思いませんでした。

私が取り留めなく話したことについても、あらゆる角度から、まとまったフィードバックを返していただいたおかげで、思考を整理できました。

ーー特に印象的だったことはありますか?

西:先ほどもお話しましたが、組織力を向上したいと藤村さんに相談した時に「そもそもまだ、組織になっていないですね」とズバッと指摘いただいた時ですね(笑)

ずっと、スタッフに対して「言ってもやらない」と思っていたのですが、実際には「受け皿がないから伝わっていない」だけだという、自分では想定できなかった“一歩前の部分”に気づくことができました。

私にとってはまさにコロンブスの卵で、組織というものの捉え方や、向き合い方が変わりました。率直にいただいたご意見で、根本的な部分に気づけたことそのものも、プロジェクトの大きな成果だったと思います。

ーー今後、社外のプロ人材との取り組みは進んでいくと思われますか?

西:そうですね、広がっていくと考えています。

特に地方には、ビジョンは大きいものの、社内に仲間が少なく会社の軸を定めきれないベンチャー企業や、しがらみが大きく社内改革を断行しにくい後継者も多くいると感じています。

彼らにとって大きな助けになると感じています。実際、すでに協働日本をご紹介した経営者仲間もいます。

事業承継や起業で、いきなり経営を始める方のそばで寄り添いながら、「こんな道もありますよ」とそっと示してくれる協働日本や協働プロの皆さんの存在は、本当に心強いものだと感じています。

ーー最後に、協働日本へのメッセージと、今後の展望についてお聞かせください。

西: 協働日本には多様な専門性を持った方々が既にたくさんいらっしゃり、これからさらに多くのプロフェッショナルが参画されると思います。特に地方においてこれらのプロフェッショナルと協業できることは非常に大きな価値だと思います。

先日、鹿児島県新産業創出ネットワーク事業の報告会で、別の企業の伴走に入られていた協働プロの方達ともお会いし、お話することができ、新しい事業アイディアも生まれました。

今後も協働プロの皆さんと直接意見交換できる場や、リアルな学びの場が広がっていくことを期待しています。またいつかご一緒できるよう、引き続き自社も成長させていきます。本当にありがとうございました。

ーー本日は貴重なお話をありがとうございました!

西: ありがとうございました。

協働日本 令和6年度「新産業創出ネットワーク事業」プロジェクト最終報告会の様子もnoteでもご紹介しています。

有限会社鹿児島ラーメン様にもこちらで本プロジェクトをご報告いただきました。

西 洋平 / Yohei Nishi

有限会社鹿児島ラーメン 代表取締役

1982年生まれ、鹿児島県霧島市福山町出身。修学館高校を卒業後、上智大学大学院で修士号を取得。ABeam Consultingに入社し、経営戦略・DX推進に従事した後、家業である鹿児島ラーメンを継承。伝統の味を守りながら、DX化や組織改革を推進し、飲食業界の革新に挑戦している。

協働日本事業については こちら

STORY:奄美大島での伝統産業(大島紬)活性化プロジェクト-取り組みを通じて感じる確かな成長-

VOICE:藤村昌平×若山幹晴 – 特別対談(前編)『「境界」が溶けた世界で、勝ち抜いていくために必要なこと』 –