STORY:沼津三菱自動車販売株式会社 齊藤 周氏 -社員が主体性を発揮する、ワンチームで取り組む新規事業は右肩上がりの成長へ-

協働日本で生まれた協働事例をご紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのようにプロジェクトを推進しているのか、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

今回は、沼津三菱自動車販売株式会社 代表取締役の齊藤 周氏と、伴走支援を担当した協働プロの坂本 英一氏にお越しいただきました。

沼津三菱自動車販売株式会社は、1978年創業の静岡県沼津市の三菱自動車ディーラーです。三菱の新車ならびに中古車の販売をメインとし、点検や車検、そして鈑金塗装などを行っております。静岡県東部エリアを商圏として、沼津と伊東に2店舗を構えます。

過去20年間、自動車業界の変革期も重なり経営的に厳しい時期が続いたといいます。自動車ディーラーとしてこのままのビジネスを続けて行くだけでは立ち行かなくなるという危機感から立ち上げた新規事業。失敗できない状況で、協働プロと共に挑戦することを決めたと言います。

今回はお二人それぞれから、協働プロジェクトに取り組んだことによる変化や感想、今後の想いを語って頂きました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

一念発起して立ち上げた新規事業。「カーディーラーからの進化」へ議論を重ねる

ーー本日はよろしくお願いいたします!まずは協働日本との取り組みがスタートしたきっかけを教えていただけますか?

坂本 英一氏(以下、坂本):よろしくお願いいたします!

齊藤 周氏(以下、齊藤):よろしくお願いいたします。協働日本代表の村松さんと初めてお会いしたのは、2022年3月の中小企業家同友会沼津支部の例会で、協働日本について講演を聞いたことがきっかけでした。多様なプロフェッショナルが地方の中小企業とチームで取り組むという協働日本の伴走支援についての講演を伺って、素晴らしいと思い、即断で協働を決意しました。

実は、当社は過去20年間ずっとお客様の数が減り続けている状況でした。自動車業界の変革期と重なったこともあり、売上高で見ると20年前と比較して70%も減少するという厳しい状況の中で、規模を縮小しながらなんとか頑張ってきていたんです。しかし、自動車ディーラーとしてこのままのビジネスを続けて行くだけでは立ち行かなくなるという危機感を抱いており、コロナ禍で出た経済産業省の事業再構築補助金をきっかけに、2021年に新規事業の立ち上げを決めて動き出していました。

一部補助金を活用したとは言え投資額も非常に大きく、失敗できない状況でしたので、事業の拡大に向けて確度を高めるための方策を探していた中で、村松さんのお話を聞き、「プロフェッショナルの方の伴走」はまさに求めていたものだと思ったんです。

2021年にブランドを立ち上げ、店舗のリニューアルや洗車・コーティングの建屋の建築を進めており、2022年6月にはオープンの予定だったのですが、協働がスタートしたのはその直前の4月のことでした。

ーーぴったりのタイミングだったんですね。新規事業ではどのようなことをされているのか、具体的な協働の内容についても教えていただけますか?

齊藤:今回立ち上げたのは洗車とカーコーティングに特化した自社ブランド「Gran Works(グランワークス)」です。車をいつもキレイにしておきたいカーオーナーの方に向けて全車種・全メーカーのクリーニングからメンテナンスまでをお手伝いさせていただいています。この「Gran Works」のブランディングと事業拡大に向けたマーケティングについて、協働プロの方々は3名、坂本さん、向縄さん、藤村さんに入って頂いています。

毎週Web会議を行なっており、当社側は私を含めて3名参加し、毎週議論させて頂いています。

まずはどういった属性の方がこのサービスを必要とされているのか、いわゆる5W1HでいうところのWHOの洗い出しに相当な時間をかけていったんです。これまでは、マーケティングの手法に基づいたプロセスを実施せず、「なんとなく」の考えで施策を考えていたこともあり、この経験も当社にとっては初めてのことで、会社として大きな財産になったと思っています。

7月頃には実際にリニューアルした店舗を見に来ていただく機会もありました。

ーーいつもWeb会議で密度の濃い議論をされていたと思いますが、実際にお会いして変わったことはありましたか?

坂本:リニューアルされて綺麗な店舗・施設や、応対してくださった社員の方の雰囲気など、とても良い印象を受けました。元々協働の中で皆さんのフットワークの軽さや物腰のやわらかさなど良い印象はありましたが、リアルで一層その雰囲気の良さを実感することができました。

そして、全車種・全メーカーのメンテナンスを行う「Gran Works」のブランドテーマの一つとして掲げていた「『三菱自動車のカーディーラー』からの脱却」についても、実際に自分の目で店舗の様子を見ることができたからこそ、お客様の視点で見て、「『三菱のカーディーラー』のまま」に見える部分があることに気づくことができました。

ハード面は変えにくいので、ソフト面でどのようにアプローチするか?など、次の一手について考えるようになりました。

齊藤:私は、まずは皆さんに対面でお会いできたことが嬉しかったですね(笑)そして、坂本さんがおっしゃった通り実際に目で見てもらえることで、自分達では普段気づけないことにも気づいていただけて本当に良い機会でした。

例えば、協働プロの藤村さんからは「魂は細部に宿る」という言葉をいただいたんですが、これが個人的にめちゃくちゃ刺さったんです。例えば、お客様が席に着いた時に視界に入る棚の上の段ボールは、本当は目についてはいけないんじゃないですか?と指摘をいただいたんです。本当におっしゃる通りで、そういったことは一事が万事じゃないですか。見えてはいけないものが見えているお店は、他の部分でも雑な部分が出てしまうことがあると思うんです。「車」という高額商品を扱っている以上、細部まで気を張り巡らせていかなくてはいけない。お店づくりとして大切にすべき点だと痛感しました。

坂本さんからは、先ほども触れていただいたのですがお店のホスピタリティの強みについてご指摘いただいたのを覚えています。自動車ディーラーの店舗では、フリードリンクの機械をおいて、セルフサービスで「ご自由にどうぞ」というタイプのお店も増えています。一見便利だと思うかもしれませんが、私はスタッフとの接点が減ってしまうと考えているんです。

沼津三菱ではコーヒー一杯でも豆から挽いて淹れたクオリティの高いものを提供することに拘っています。こういった飲み物の提供だけでも、スタッフとお客様とのコミュニケーションが生まれるんです。これまでも大事にしているところではあったのですが、改めて「強みだ」と言っていただけると、進め方への安心・自信に繋がりましたし、沼津三菱でのこの接客文化を大切にしたいと改めて思うことができました。

主体者意識を持つワンチームへ。ハード×ソフトの強みで戦える組織への変革

ーー協働がスタートしたことによって、これまでになかった気付きや、自分たちの持つ強みが整理されてきたんですね。他にも具体的に「これが変化した」と感じる点はありますか?

齊藤:先ほども少しお話しした通りで、これまで使ったことのなかったマーケティングの手法やプロセス自体が社内に根付いたことですかね。実績のデータを記録して仮説を検証し、お客様アンケートからWHOの再定義を行うなど、「Gran Works以外の既存事業においても活かせるため、現在既存事業の見直しについての取組みも開始できています。ヒアリングして分析・検証という一連の流れを社員が手法として獲得できたことは本当に大きいと思います。

あとはそうですね、お客様アンケートの結果を上手く活かせるようになったことでしょうか。アンケートの結果を見直しながら、「数字としてこういった結果が出ているので、じゃあ次はこういう施策に繋げよう」と社員皆が「参加している」感じになってきました。

坂本:素晴らしすぎますね。今の話が沼津三菱さんの変化を象徴しているように思います。ずっと伴走はできないので、自分たちの持つスキルを身につけてもらい、協働プロが離れた後も自走できるようにすることが私たちのミッションだと常に意識していたんです。実際にこうやってマーケティングの型を活用していただけているということは、当初目標にしていたあるべき姿に至ったなと感じます。

今のお話を聞いて、プロジェクトに携わらせていただけてよかったと改めて感じました。ゴールの確認ができたようで嬉しいです。

ーー協働の成果が「自走」という形で現れているんですね。協働に関わった社員の方だけでなく、皆さんが自分ごととして事業を捉えている姿勢も素晴らしいですね。

坂本:実は、一緒にプロジェクトをを進めていく中で、沼津三菱のワンチーム感は強みだ!と協働メンバー側も気づき始めていました。この強みを磨かなくてはと思ったのを覚えています。

沼津三菱さんの輝かせるべき個性は何か?を考えていく中で、最初はコーティング設備や施設などのハード面を強みだと見ていたのですが、社員の皆さんの接客、仕事に対する姿勢などのソフト面もすごく強い。ハード×ソフトが揃っているんです。知れば知るほど、優位に戦える個性があるなと感じて、その強みを最大化できるように意識してサポートしていました。

おそらく、藤村さんと向縄さんも同じように考えていて、「アンケートを皆で見て討議してみて下さい」「社員の皆の意見を聞いて力を合わせて考えて」など、ワンチームとなって事業に取り組むための風土が醸成されるような課題をあえて出してお願いしていました。必ず強みになると思っていたからこそですが、実際このように当事者意識を持ってスタッフが働けている、これほど素晴らしいことはないと思います。

齊藤:ありがとうございます。チームで一丸となってやっていきたいとはずっと思っていましたが、自分としてはまだまだです。今年度目指す姿も「団結力のあるチームになろう」と掲げているくらい、もっと強化したい思いはあります。

協働の中でもそこを強みと見て対話をしてくださったり、意図的に課題をいただいたりしていたことを今知れて、そこまで考えてもらえていたんだ…と皆さんの親心に感謝しています。

ーー「Gran Works」の数字としての成果としても目に見えて変化していると聞きました。

齊藤:そうですね。「Gran Works」のサービスは洗車・コーティングの2つのカテゴリがあって、はじめてのお客様はまずは洗車の依頼、サービスを信頼していただけたらコーティングも…とリピートしていただくケースが多いのですが、入り口である洗車は沼津・伊東の両拠点ともに売上が右肩上がりに伸びています。

特に伊東では、今年の4月は初旬だけで新規洗車が10件ありました。これまで月に15〜20件平均だったので、比較すると洗車しきれないほどで、専属スタッフも採用しました。

もちろん波はありますが、数字としても確実に結果が出ている実感があります。

信頼できる同志としての伴走が、ワクワクする未来を描いて日本を元気にする

ーー都市人材や、複業人材との取り組み自体には、以前から興味はありましたか?

齊藤:実は、こういった取り組みや働き方があることは、まったく存じていませんでした。村松さんの講演で存在を知ったことをきっかけにご一緒させて頂いたことで身をもって実感しているのは、持っている課題に対して人材のリソースが充分ではない我々のような小さな会社にとっては、複業人材の方々との取組みが大きな武器になり得るということです。

ーーありがとうございます。複業人材である協働プロにはどのような印象を持たれましたか?

齊藤:プロとしてその分野のスキルが高いというのはもちろんなのですが、会話が非常に論理的、かつ常識的で客観的な視点を持たれているというのが素晴らしいと感じています。

田舎の中小企業の普段の会議、人材のレベルから考えると、こんなすごい人たちと一緒に1年間もやっていけるかな?大丈夫かな?!とはじめは思っていたんです(笑)1時間の打ち合わせの密度が濃すぎて、痩せちゃう…と思ったくらいで。

坂本:確かに、私も初めて組むメンバーだったのもあって「最初からバシバシいくなあ」と思いました。(笑)細かいところや数字にも厳しく議論をしていて。でももちろん良い面もあるんです。数字への責任感の強さや、こういうペースで仕事を考えている人がいるということ自体が、沼津三菱の皆さんにはもちろん私にとっても刺激になりました。

齊藤:回数を重ねることで慣れてきたのか、皆さんに我々のペースをわかってもらえたのか、だんだんリラックスして臨めるようになってよかったです。

あと、私が個人的に非常に嬉しかったのは、協働プロの方々が「御社のビジネス」とは言わず、「我々のビジネス」という言葉を使い、またそういった意識を持って議論をしてくださるところです。その姿勢をお持ちだからこそ信頼できますし、まさに我々の同志として伴走して下さっていることを感じられました。

ーーそう言っていただけるととても嬉しいです。複業人材の取り組みは今後広がっていくと思いますか?

齊藤:そうですね。この前、村松さんとの出会いのきっかけにもなった中小企業家同友会沼津支部の例会で1年間の取り組みについて報告をしたのですが、「一流企業の都会的な思考の方が田舎の中小企業の視点で考えられるの?」「とっつきにくいイメージを持っていた」という感想も頂いたんです。地方の中小企業にとってはまだ一般的でないと思われますが、オンラインの普及に伴い、ますます広がっていくのではないかなと。今の状況として、自社のビジネスが低迷していて既存事業を立て直さなくてはという方は多くいらっしゃるので、勇気を持って一歩踏み出して協働プロの力が入ればいいのにと感じることはあるので、これからどんどん協働の取り組みが広がっていけばいいなと思います。

将来的には地方の中小企業の課題解決という側面にプラスして、各会社が持つ優れた技術を組み合わせることで新しい価値を生み出すような協働も生まれると益々ワクワクする未来が創れるような気がしています。

ーー最後に、それぞれへのエールも込めてメッセージをお願いします。

齊藤:これから複業人材が一般的になってくると、今回当社メンバーが感じてきたような協働プロの方々への“信頼”が非常に重要になるように思います。

「この人たちが言ってくれるから、この方向性で行こう!」と思える関係性を築けて本当によかったと思っています。社内だとどうしてもトップダウンで、社長である私の意見が通りやすい感じがあるが、協働プロの皆さんはフラットに意見を言ってくださって助けられました。こういった信頼関係・想いが広がり、事業が大きくなっていくことで日本が元気になるんじゃないかとも思えます。

皆様の信念と情熱を大切にされ、これから日本の発展のために益々のご活躍されることを心より願っております!

坂本:協働を通じて沼津三菱さんの個性がどうやったら輝くかをずっと考えてきていますが、私はその最大の個性は「齊藤さんの柔軟性」「フットワークの軽さ」にあると思っています。未知の取り組みであったにも関わらず、齊藤さんが手を上げてくださったから、協働プロとして関わることができました。

経営者だからこそ自分の意見が通りがちと仰っていますが、有無を言わさず意見を通す経営者の方もいる中で、社員が主体者意識をもってできる環境も間違いなく齊藤さんのマインド・姿勢で醸成されています。経営スタイル自体が強みだと自覚して、自信を持ってこれからも続けていっていただきたいです。

ーー本日はインタビューへのご協力、ありがとうございました。

齊藤:ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

坂本:よろしくお願いします!

齊藤 周 Shu Saito

沼津三菱自動車販売株式会社 代表取締役

静岡県伊東市出身 大阪大学基礎工学研究科修了

大学卒業後、日本IBMの不動産戦略部門にて事業所や研究所の統合・移転プロジェクトに多数携わる。現会社の創業者である父親が病気を患ったことがきっかけとなり、2013年に転職。2019年より代表に就任、現在に至る。県内の自動車ディーラーでは初となる、洗車とコーティングの専用設備を建設し、2022年6月より新たな自社ブランド「Gran Works」を静岡県沼津市・伊東市の2店舗でスタートした。

坂本 英一 Eiichi Sakamoto

アサヒビール(株)ブランドマネージャー

大学卒業後、アサヒビール(株)で約10年間、国内ウイスキー事業のマーケティング業務に従事。 ニッカウヰスキーのブランディング、商品開発、プロモーション企画などマーケティング業務全般を経験。 これまでに、ブラックニッカ、竹鶴など主要ブランドの商品開発やリニューアルを担当。 現在はブランドマネージャーとしてニッカウヰスキー全般のブランディング、戦略立案を行う。

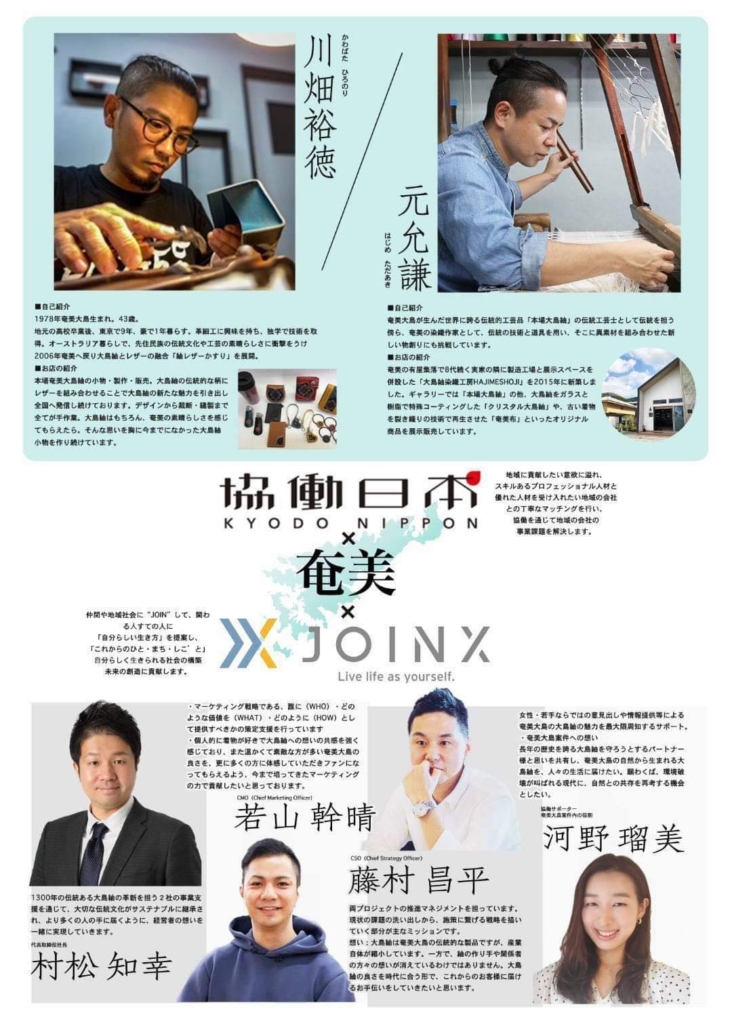

協働日本事業については こちら

本プロジェクトに参画する協働プロの過去インタビューはこちら

VOICE:協働日本CSO 藤村昌平氏 -「事業づくり」と「人づくり」の両輪-

VOICE:協働日本 向縄一太氏 – 「浪漫」と「算盤」で地域を変える –