STORY:株式会社栄電社 川路氏・坂口氏 ― 発売から1年で顧客は7倍、サステナブルな地域資源「CASパワー」商品化の軌跡 ―

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのようにプロジェクトを推進しているのか、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

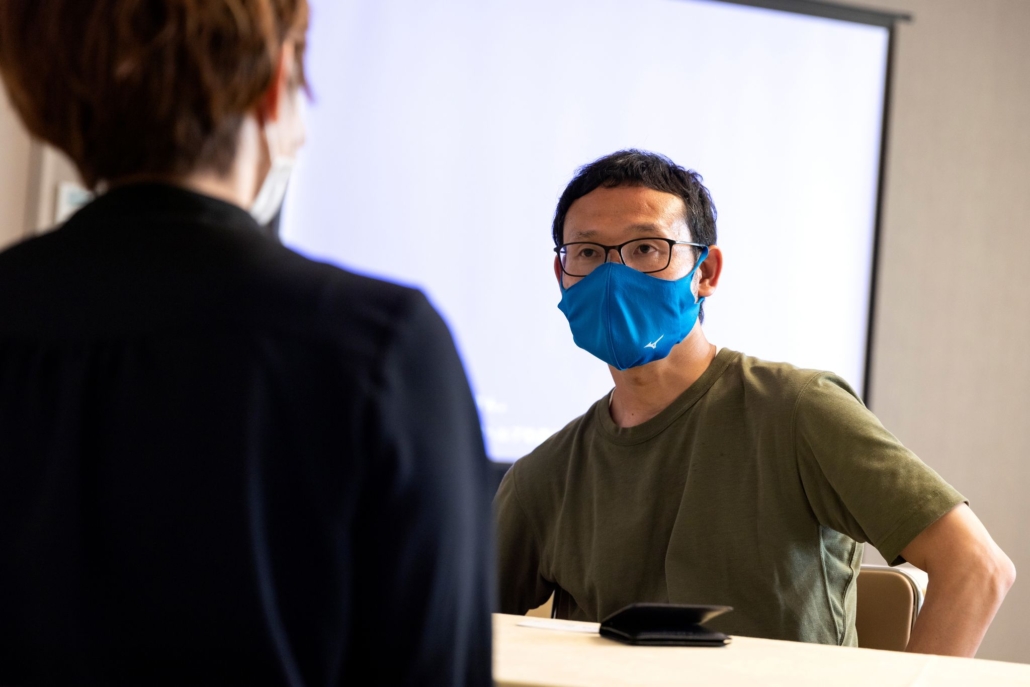

今回は、株式会社栄電社の川路氏・坂口氏にお越しいただきました。

株式会社栄電社は鹿児島県に本社を構え、計測・制御・情報通信機器などの分野で幅広く事業を展開しています。

その中で、地元の焼酎産業と密接に関わる中、焼酎製造過程で大量に発生する「焼酎粕」の活用に新たな可能性を見出しました。

インタビューでは、協働日本との取り組みを通じて見えてきた地域資源の価値と、「焼酎粕」を乳酸発酵させた商品「CAS(カス)パワー」の事業展開に向けた思いを語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

地域資源としての「焼酎粕」プロジェクトの商品化へ

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、協働日本との出会いについて教えてください。

川路 博文氏(以下、川路): よろしくお願いいたします。協働日本との出会いは、2022年9月に県の支援事業に応募したことがきっかけです。事業が無事採択され、協働日本さんによる伴走支援がスタートしました。それから2025年1月までの約2年半にわたり、継続的に支援を受けてきました。

坂口 研三氏(以下、坂口): 弊社は計測機器や制御システムを手掛ける会社ですが、焼酎メーカーさんともお付き合いがあります。その中で、焼酎を造る際に大量に出る「焼酎粕」という副産物の存在を以前から知っていました。

焼酎粕は、蒸留後の液体や固形物が混ざったもので独特の香りや栄養分を多く含みます。従来は家畜の飼料や肥料として利用されてきましたが、需要減少や処理コストの増大により、焼酎メーカーにとっては負担となっているのが現状です。

「毎年大量に出る未利用の焼酎粕を何とか活用できないか」ということで、2017年からこの焼酎粕を活用するプロジェクトを開始しました。2019年には経産省の事業認定を受け本格的に事業化に取り組んでいたのですが、私たちには商品化や販路拡大といったテーマにおける経験がなかったので、ちょうど県の支援事業でアドバイスがもらえるのならと応募しました。

川路: 最初は、「伴走支援」という仕組みについてもあまりピンときていなかったのですが、何度か協働プロとの打ち合わせを重ねていくうちに、弊社の事業にはぴったりの支援の形だと感じるようになりました。

年単位のテストマーケティングと調査を通じて出た成果から、商品化、有償販売のスタートへ

ーー実際にプロジェクトがスタートしてからは、どのように取り組みが進んだのかお聞かせいただけますか?

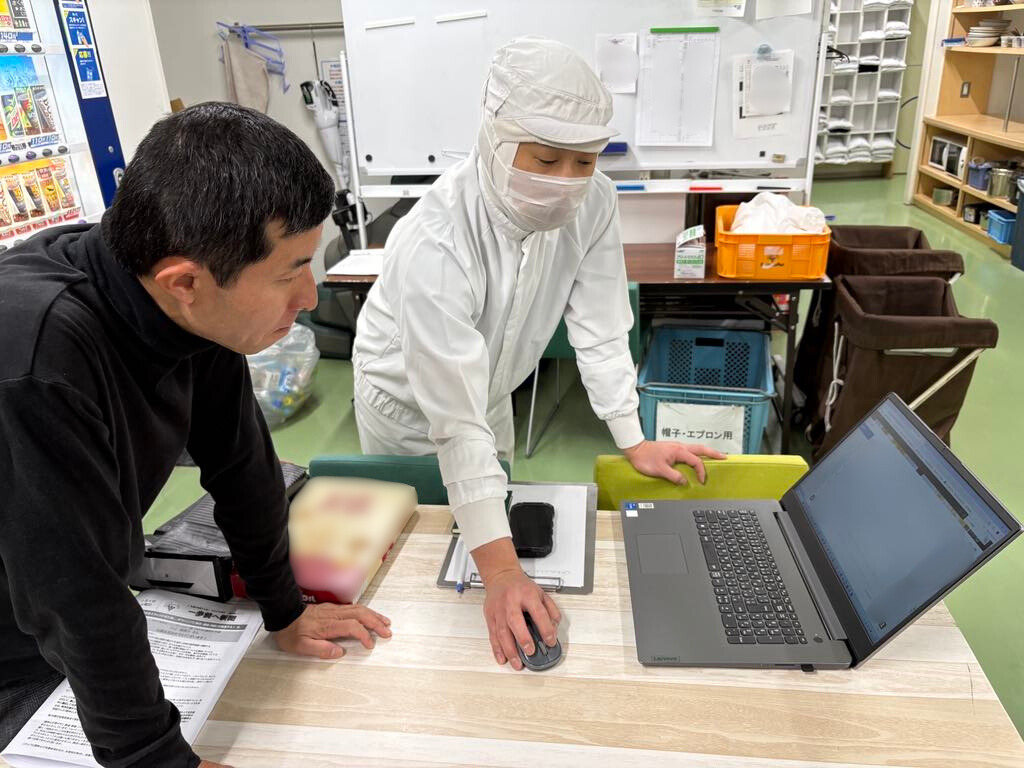

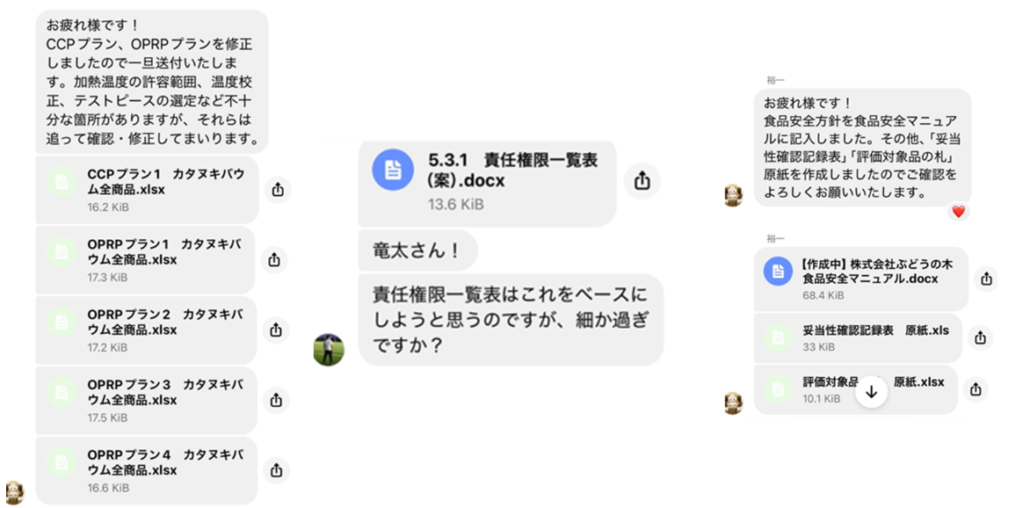

川路: はい、一番最初は商品化するための課題の洗い出しからスタートしました。商品化の方向性の検討やターゲットの絞り込み、販売方法のアドバイスなど、段階を追って協働プロにアドバイスをいただきながらプロジェクトを進めていきました。

協働チームには、協働日本CSOの藤村昌平さん、横町暢洋さんを始め、2年半の間で様々なプロ人材の皆さんに入っていただきました。

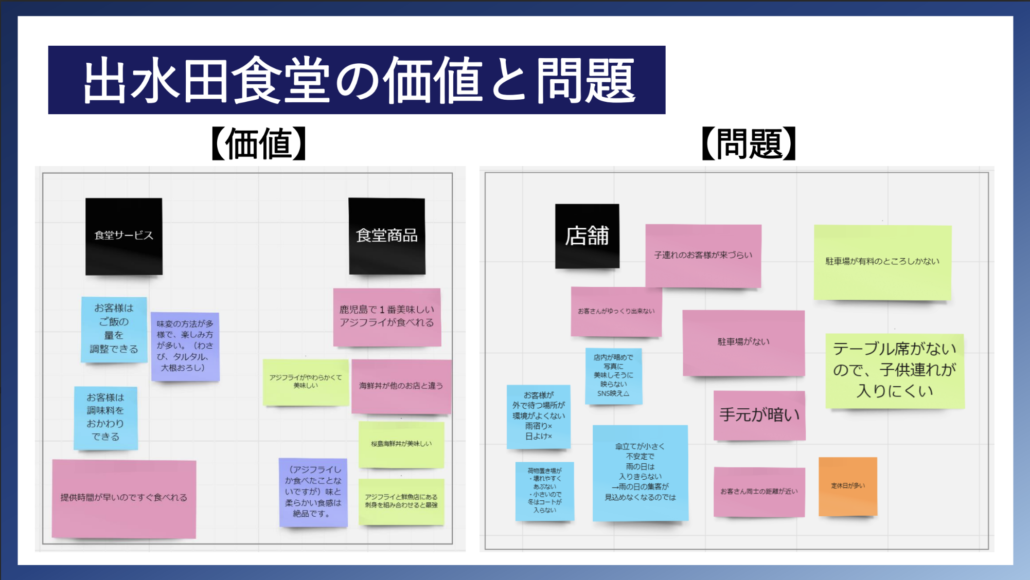

坂口: 商品化の方向性の中では価格設定を決めることや、ターゲットへのアプローチ方法を考えることは特に難しかったですね。これまで私たちは営業やマーケティングといったことを経験したことがなかったので、漠然としていた考えを、協働プロの皆さんとの会話を通じて整理していただきました。

ーープロジェクトを進める中で、テストマーケティングや調査も進めていったのでしょうか?

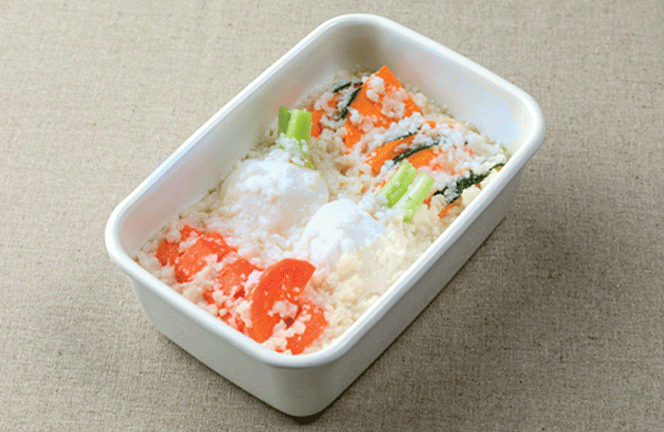

川路: はい。「CASパワー」は前述の通り、焼酎粕を使った飼料・肥料です。そこで、実際にフィールド調査として、実際に農家の方や魚の養殖業者の方などに「CASパワー」を使っていただき、ターゲットを絞り込んでいきました。初期に試したのは、酪農(乳牛)、魚の養殖における飼料としての活用でした。調査には約1年かかるので、並行して野菜などの肥料として、肉牛の飼料として、など複数のテストを実施しています。

業態や価格感のマッチ度などを鑑みて、現在は魚の養殖、肉牛の育成における飼料としての利用、そして農家さんの作物の植物活性剤としての利用をターゲットに定めています。

ーー1年間とは…検証にはどうしても長い期間がかかるのですね。

川路: はい。どうしても作物の収穫や、実際に各種飼料として利用して出荷できるようになって、サンプルデータをいただき品質にどのように影響が出たかを計測するまでには時間がかかります。例えば、農業利用ではスナップエンドウやカボチャなどの栽培期間中に250倍希釈液を灌水として3回程度使用することで収穫量が増えたり、酪農利用では、乳牛1頭に毎日280mlのCASパワーを給与することで、年間平均で乳量が5.6%増加するという結果が得られています。

こういった成果と、実際の各種作物や乳・牛肉などの販売価格のバランスも鑑みて、「CASパワー」の価格についても決めていきました。

いくつものテストマーケティングを経て、2024年4月からは有償販売をスタート、販売を拡大するフェーズに入っていきました。

調査結果や受賞を裏付ける、口コミの輪が広がり1年間で顧客は7倍超へ

ーープロジェクトを通じて、具体的にどのような成果や変化がありましたか?

川路: 実際に商品として販売をスタートすることができたことはもちろん、2024年4月の段階では利用者が6事業者だったところから、2025年4月現在では45事業者にご利用いただけるようになりました。

ーー1年間で顧客が7倍以上になったのはすごいインパクトですね。

川路: ありがたいことに、地域の事業者の方同士の口コミで広げていただいていて、運もよかったと感じています。

その他にも、協働日本を通じて多様なネットワークが広がり、様々なところで講演させていただきました。その講演を通じて「CASパワーを試してみたい」というご縁に恵まれることもありましたし、2023年には鹿児島県環境保全活動優秀団体表彰、2024年にはかごしま産業技術賞奨励賞をそれぞれ受賞しました。賞をいただいた時はとても驚きましたが、協働日本の皆さんの後押しもあり、様々な場所で宣伝させていただいたことも影響しているのではないかと思っています。

実際、受賞により県からのお墨付きをいただいた形になり、営業の際にもアピールしやすくなっています。

川路: 実際に伴走支援を受けてみて、自分にとって大きかったことはセッションでさまざまな話を聞いてもらい、それに対してさらに質問をしてもらうことで頭の整理ができたことだと感じています。今の状態を聞いてもらうことで、頭の中できちんと整理をし、ネクストステップについて的確にアドバイスをしていただくことの繰り返しです。

聞き役になっていただけたことも本当にありがたく、「今週はどうでしたか?この前話していた件はどうなりましたか?」など、進捗を報告しなくてはという意識が働くので、セッションに合わせてスケジュールを組んでいくようになったのもメリットでした。

また、協働プロとのやりとりを通じて坂口と目線や意識のすり合わせができて、社内のコミュニケーションにも良い影響があったように感じますね。

坂口: 我々は営業については素人です。協働プロとのセッションを通じて、プロ人材の目の付け所を学び、アドバイスをいただいて、営業の一連の流れを具体的に知ることができました。まだまだ完全に実現していくところまでは届いていないかもしれませんが、それでもこれから何をすれば良いのか、目標や計画は立ったように思います。

ーー協働プロとのやりとりの中で印象的だったことはありますか?

坂口: 約3年間、いつも「ものが良い、筋がいい」、「CASパワー自体の取り組みの方向性がいい」と言っていただいていました。「褒めて育てる」を体現していただいていたと思います。時にもどかしく感じることもあったかもしれませんが、励まされながら育てていただいたという印象です。

川路: 支援してくれた協働プロの皆さん自身が「CASパワー」のファンになってくださって、いつも褒めていただいていたこと自体が私たちの自信に繋がっていましたね。

坂口: 一昨年30t製造した「CASパワー」ですが、昨年は50t、そして今年は100tの製造販売を目指しています。協働日本の皆さんの期待に応え、少しでも売れる商品にしていきたいです。

協働日本でつながる活気。エネルギーを集結させたような場作りが魅力

ーー社外のプロ人材と実際にプロジェクトに取り組んでみて、どのようなことを感じたかお伺いできますか?

川路: 副業的な働き方があることは知っていましたし、コンサルティングを受けたこともありましたが、協働日本の伴走支援という形は初めて知りました。

先ほどもお話ししましたが、協働日本の伴走支援では、プロ人材が「聞き役」にもなってくれて、一緒に取り組めることが大きな特徴だと感じました。外に出てお客さんに聞いた話を協働プロの皆さんに伝え、整理しながら「この方向でいこう」など方針を一緒に決めていきました。時間はすごくかかりましたが、その時間にもじっくり付き合っていただけたことが良かった。私たちの「CASパワー」の事業には特に伴走支援が向いていたのだと思います。

坂口: 弊社と同じように、商品開発をしていて、販促計画をこれから作っていく、切り開いていく必要がある企業の方には、伴走支援の形が合っているのではないかと思います。

ーーありがとうございます。最後に協働日本に一言メッセージをお願いします!

坂口: 協働日本の皆さんには、伴走支援だけでなく、同じようにプロジェクトに取り組む方達と交流できるイベントなどの機会を作っていただくなど、感謝していることがたくさんあります。

事業を始められる方、進めておられる方はやはり元気な方が多い印象があります。その中でも特に協働日本のイベントに集まる方達の活気はすごく、皆のエネルギーを集結させているような場になっていました。

我々も、そういった機会に度々パワーをもらってきました。これから頑張ろうとする人も、そういう強いエネルギーに助けられることがあるのではないかと思っています。

これからもイベントには参加していきたいですし、若い人の力を見てもっと勉強していきたいと思っています。

川路: 協働日本の皆さんには、今後もよき相談相手として、また色々と相談に乗ってもらいたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします!

ーー本日はありがとうございました!

川路 博文 / Hirofumi Kawaji

㈲栄電エンジニアリング 取締役本部長

鹿児島市出身。コンピュータソフト開発、ビジネス専門学校教員を経て、㈱栄電社 バイオ環境事業部に入社。

排水処理における窒素除去装置の開発をはじめ、環境技術分野の研究・開発に携わっている。

坂口 研三 / Kenzo Sakaguchi

株式会社栄電社 バイオ環境グループ顧問

1954年生まれ、鹿児島市水道局で主に上下水道の水質管理に従事。

その後、(株)栄電社バイオ環境グループで水処理装置や焼酎粕の有効利用技術の開発を担当。

スポーツ大好き。若い頃は野球やマラソンに親しみ、50歳を過ぎてからはヨガで心身を鍛えています。

協働日本事業については こちら

STORY:奄美大島での伝統産業(大島紬)活性化プロジェクト-取り組みを通じて感じる確かな成長-

VOICE:藤村昌平×若山幹晴 – 特別対談(前編)『「境界」が溶けた世界で、勝ち抜いていくために必要なこと』 –