Challenge Report:かごチャレ2025年度【第2回】開催レポート|参加者の想いが響き合う現場から

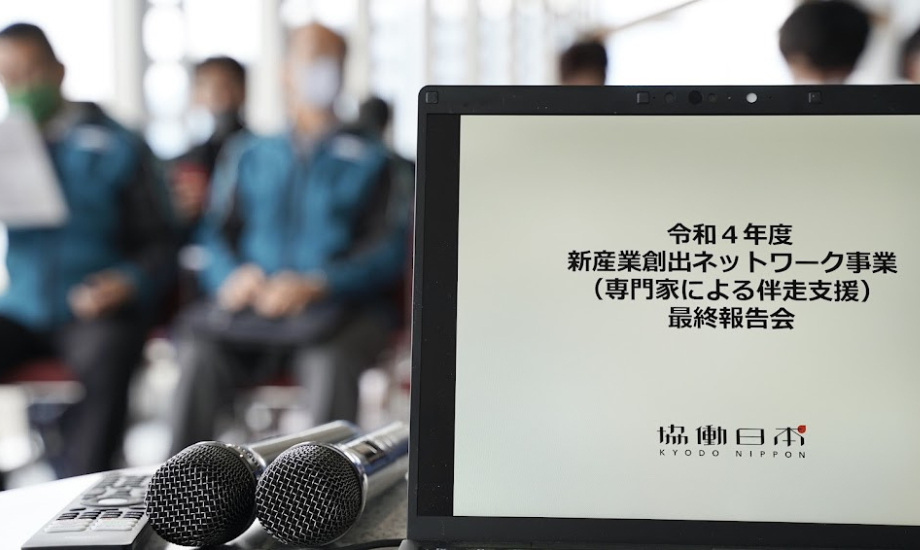

鹿児島県が主催し、公益財団法人かごしま産業支援センターと株式会社協働日本が企画運営を担う「かごしまチャレンジャーサミット(通称:かごチャレ)」。本レポートでは、参加者の挑戦がつながりが広がっていく様子や現場の熱量をお届けします。

(レポート作成=黄瀬真理)

産官学の多様な参加者が互いに語り、”新たな挑戦と共創”が生まれる場

昨今、地域で新事業を創出する取り組みが増えています。そんななか鹿児島県では、あらゆる“挑戦者”が繋がり共創する場「かごしまチャレンジャーサミット」を開催しています。 11月11日の第2回かごチャレにも、県内外から業種・立場が異なる50名以上が集いました。オープニングトークではデザインのプロが登壇。さらに、県内企業に加えて鹿児島大学教授も登場し、研究紹介とともに、老舗でありながら新領域へ挑む鹿児島企業との協創事例が共有されました。異分野が交わることで新たな価値が生まれる、その“掛け合わせ”の手応えも伝わる時間となりました。

第一回目の様子はこちら

挑戦者の熱意に触れ、思わず前のめりになる時間

続いてオープニングトークと県内企業3社のピッチが行われました。

【オープニングトーク】ブランドを強くするデザインの本質

オープニングを飾ったのは、株式会社ピクニック 代表取締役 ケイモト シュンスケ氏。デザインの力を独自の視点で語るオープニングトークに、会場の空気が一気に温まりました。

数々の広告賞を受賞されている、プロデザイナー/コピーライター

株式会社ピクニック 代表取締役 ケイモト シュンスケ氏

エンターテイメントやプロスポーツなど分野を越えて、ロゴ・Web・パンフレットなど幅広い領域でデザインを手がけてきたケイモトさん。オープニングで語ったのは、多くの鹿児島県内企業様が関心を持つ“デザインの本質”。

「デザインひとつで、見え方はガラリと変わります。大事なのは、その人や企業が本当に大切にしている“中身”と見た目がきちんと合っていること。ここがズレると、相手に届かない。良い中身を、そのまま伝わる形にする。それがデザインなんですよね」

自社について、こだわりぬいて伝える重要性がひしひしと伝わってきました。

【ピッチ】県内企業の挑戦と、研究の知との掛け合わせが示す可能性

続くピッチには、県内から3名の挑戦者が登壇。幼児から高齢者までを一気通貫で支援する障がい福祉事業の宮之原氏、指宿の廃校を再生しクラフトビール醸造所を立ち上げた今奈良氏、そして養殖魚の“心”や行動変化の科学的解明に取り組む塩崎教授です。それぞれの話に参加者が前のめりになって聞き入り、「よし、自分も前に進もう」と背中をそっと押されるような空気が広がっていきました。

障がいの有無によらず、自分らしく幸せに生きられる社会を目指す

株式会社サクラバイオ 代表取締役 / 一般社団法人グッジョブかごしま 代表理事 宮之原 綾子氏

1歳半〜高齢者までを一気通貫で支援する障がい福祉事業を展開。「障がい者は1160万人いるのに、働いているのは16%だけ。“働きたい”と“働いてほしい”がつながっていない。」

その現実を前に、同社は教育・アセスメント・コミュニケーション・企業支援まで踏み込み事業展開しています。「“あなたがいてくれて嬉しい”と言われる人を増やしたい」。

クラフトビール醸造所 と 廃校キッチン麦と庭 を立ち上げ、地域の未来を育てる

株式会社今宮 代表取締役 今奈良 孝氏

指宿の廃校「旧徳光小学校」(144年の歴史ある校舎)をリノベーションし、地域の魅力を生かしたクラフトビール醸造所と地元食材のレストランを立ち上げ。「開聞岳が目の前にあって、観光地もすぐ近くで、ここは“地域の起爆剤”になると思ったんですよ。一方で、異業種からのチャレンジのためとにかく全部が初めてで、毎日が失敗と挑戦の連続です。」

「温泉熟成ビールとか、麦芽粕を使ったスイーツとか、まだまだやりたいことがあるんです。指宿をもっと盛り上げたいんですよね。」

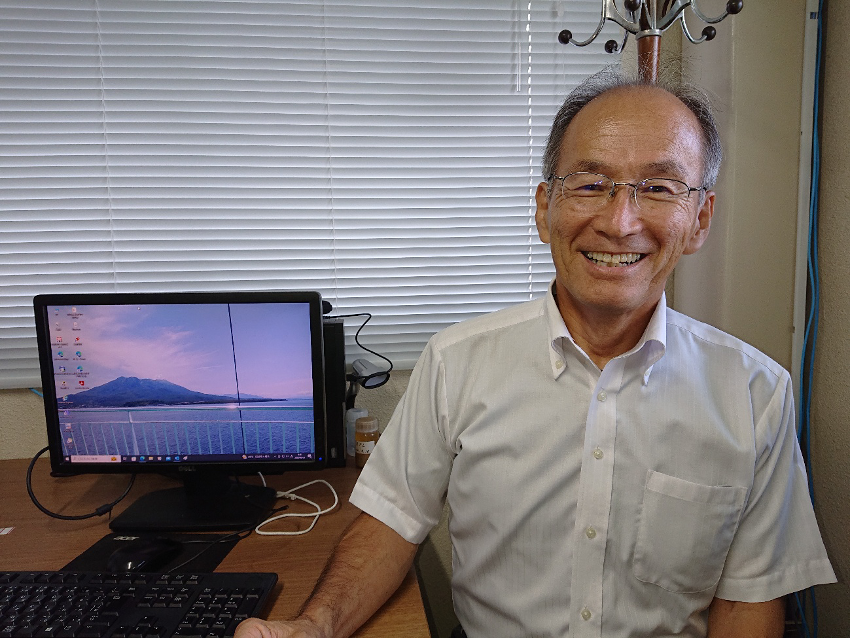

魚類の精神的負担を軽減する飼料素材・飼育方法などを研究開発する

鹿児島大学 農水産獣医学域 水産学系 塩崎 一弘教授

養殖魚の“心の状態”の科学的な解明に向けて、うつ・不安・社会性の喪失といった行動変化などを研究。

「魚もうつになります。不安にもなるんです。だからゲノム編集で“うつの魚”をつくって行動を調べています。実は焼酎粕を使うと魚の不安が半減し、群れへの適応が早まるなど、養殖の生産性を高める可能性が見えてきていて(※)、一次産業の未来を拓く研究として大きな手ごたえを感じています。」

※鹿児島県企業・株式会社栄電社と共同で、焼酎粕を乳酸発酵させた製品を用いた研究を実施。

パネルディスカッション:挑戦の原点と“想い”が交差した時間

登壇者による「なぜ挑むのか」「どんな壁を越えてきたのか」という話からは、異なる背景から生まれた熱意と覚悟が伝わってきました。デザイナーケイモトさんの視点からは「挑戦には確かな想いがあり、その想いも含めた魅力をどう見せるかという意味で、デザインは力を発揮できる」という気づきが語られました。壁にぶつかりながらも、想いを原動力に前進する皆さんの姿に、会場全体が共感と熱意に包まれる時間となりました。

パネルディスカッションでは、“挑戦の原点”と“乗り越えてきた壁”が語られました。宮之原さんは、障がい者の人が自分の人生を歩める“場所”をつくるために12事業を立ち上げてきた経緯を語り、その覚悟とパワーに会場からどよめきが起きました。今奈良さんは、指宿を盛り上げたい一心で廃校をクラフトビール醸造所へと生まれ変わらせた挑戦と、異分野での苦労を語り、その熱心さにうなずく人が多く見られました。塩崎教授は、“魚の心”という誰も踏み込んでいない領域に挑む理由と研究の面白さを軽やかに語り、笑いと驚きがわく時間に。会場全体が、挑戦を応援するあたたかい空気に包まれていく瞬間でした。

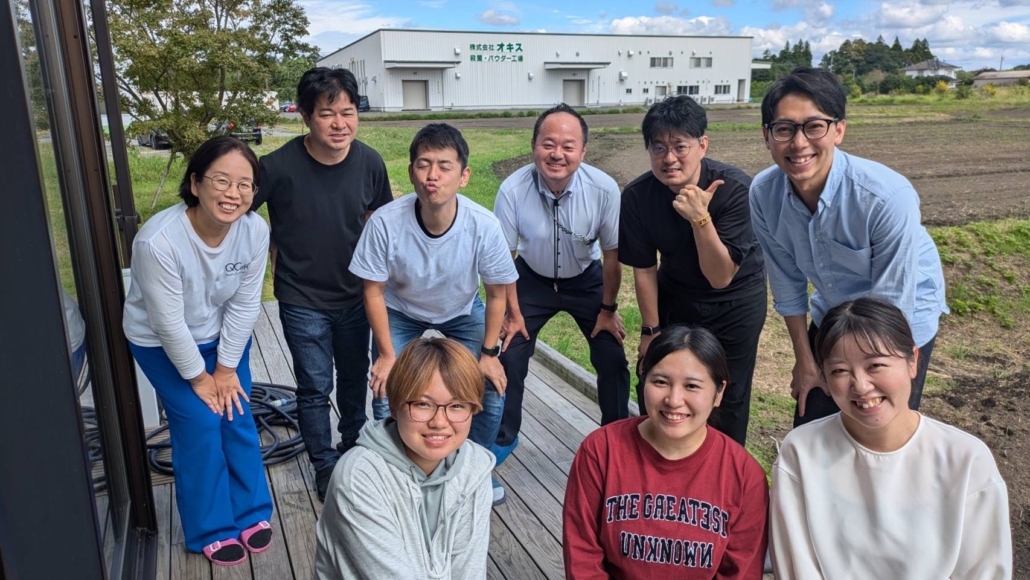

ワークショップで得る、新しい視点

ワークショップではテーブルに分かれ、参加者が「今挑戦していること」を語り合いました。誰かが話し始めると、その想いに自然と皆が引き込まれていきます。

「もともとこういう想いがあって…」「こういうきっかけで挑戦を始めました」。挑戦の原点に触れる言葉が重なるたび、互いの想いに引き込まれていきます。テーブルのあちこちで、「応援したい」「一緒にやれそうですね」という声が自然に生まれていました。自分の挑戦を語れば、誰かがその想いを受け取り、また別の誰かが「それ、応援したい」と返してくれる。そんなあたたかい循環が会場全体に広がり、挑戦の想いと熱が重なり合う、かけがえのない時間になりました。

400年以上の歴史と新しい挑戦が混ざり、次の価値が芽生える

最後に、昨年度のかごチャレで生まれた“出会い”からはじまった取組みが紹介されました。400年以上の歴史を持つ薩摩焼・荒木陶窯さんと、鹿児島発・移動式スペシャルティコーヒーの販売に取り組むA Way to Coffee の児玉さんによる事業コラボレーションです。コーヒー粕を釉薬に混ぜ、薩摩焼の色づけに活かすという前例のない試み。試作段階の作品が映し出されると、会場ではざわめきが広がりました。この場の出会いから想いがつながり、確かな形として芽を出す——そのプロセスに共感するとともに、未来への期待がふくらみます。

拡がり続ける参加者の輪

イベント終了後のロビーでは、名刺交換や情報交換を続ける参加者の姿が多く見られました。「また連絡します」「次回も参加します」といった言葉が交わされ、参加者同士のネットワークが確実に広がっている様子が感じられました。第2回のプログラムは、そうした交流が自然と生まれる空気の中で終了しました。

参加者アンケートでは、「ここでの出会いが次の挑戦を後押ししている」という声が多数寄せられました。実際に、新しい事業やプロダクト開発に着手した参加者や、会場での出会いをきっかけにプロジェクトが動き始めたケースも確認されています。また、得た知識や視点を組織へ持ち帰り、チームの議論や育成に活かす動きも出ています。

さらに、「視野が広がった」「まずやってみようと思えた」といったコメントも多く、次のステップに向けて行動を始めた参加者も見受けられました。

昨年度から少しずつ育まれてきた“挑戦のつながり”は、今回さらに広がりを見せました。今年度最後となる第3回は、1月29日に開催予定です。オープニングゲストトークには、石川県から老舗の食品企業をお招きし、「変化を乗り越える老舗企業の事業・組織変革」をテーマに、挑戦の裏側や時代に向き合うリアルな知見が共有されます。業種や業界、立場、そして地域を越えたつながりが生まれる「かごチャレ」。そこには、ただ情報を交換するだけではなく、互いの挑戦に刺激を受け、次の一歩へと踏み出す空気があります。

この土壌の上で、鹿児島の持続的な発展に向けた新たな動きが、確かに芽吹き始めています。

※株式会社協働日本は地域企業と第一線で活躍するプロ人材が一つのチームとなり、事業変革に伴走します。成果を出すとともに、その先の「自ら変わり続ける力」を育みます。詳細はこちらからご確認いただけます。

主催:鹿児島県 / 企画運営:かごしま産業支援センター、株式会社協働日本

この取り組みに関するお問い合わせはこちら

Mail:ippo@kyodonippon.work