Challenge Report:かごチャレ2025年度【第3回】開催レポート|地域や業界を超えて、挑戦が共有された現場から

鹿児島県が主催し、公益財団法人かごしま産業支援センターと株式会社協働日本が企画運営を担う「かごしまチャレンジャーサミット(通称:かごチャレ)」。本レポートでは、参加者の挑戦がつながり広がっていく様子や現場の熱量をお届けします。

(レポート作成=黄瀬真理)

地域や業界を超えて、多様な人の挑戦がつながる場

全国から過去最多となる約80名が参加し、今年度第3回目となる「かごチャレ」が1/29に開催されました。県内企業様はもちろん、県外からも多くの企業や団体の方々にご参加頂き、地域や業界を超えて多様な挑戦が融合する場となりました。また、開催を重ねるごとに全国から自治体関係者が複数名視察に訪れるなど、地域を超えて関心を集める場となっています。昨年から通算6回となるこの場から、対話を通じて生まれた連携事例も複数あります。互いの挑戦の軌跡にふれ対話を深める中で、参加者それぞれの「次の一歩」が形作られていく、そんな場となっています。

第一回目の様子はこちら

現在進行形の挑戦から視点を得る時間

最初に、オープニングトークと県内企業3社のピッチが行われました。

【オープニングトーク】変化を乗り越える老舗企業の事業・組織変革

今回のオープニングを飾ったのは、かぶら寿司や金沢の伝統発酵食品で有名な石川県の老舗、四十萬谷本舗 代表取締役の四十万谷正和氏。「変化を乗り越える老舗企業の事業・組織変革」をテーマにオープニングトークが行われました。歴史や伝統を守るだけでなく、時代にあわせて常に変化することを選び続けてきた老舗の実践から、変革を具体的に考える視点を得る狙いでお招きしました。歴史ある企業が直面する構造的な課題と、”今”に向き合い続けてきた挑戦のリアルが、率直な言葉で語られました。

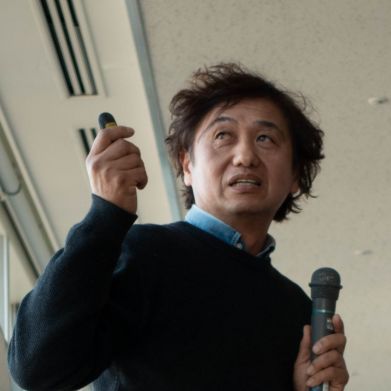

かぶら寿司や金沢の伝統的な発酵食品で有名な石川県の老舗

株式会社 四十萬谷本舗 代表取締役 四十万谷正和氏

老舗の6代目として家業に戻った当初は、顧客の高齢化、冬期に偏った売上構造、贈答文化の衰退といった課題に直面しました。そこにコロナ禍が重なり、来店客は大きく減少しました。

こうした状況を受け、2020年から協働日本と連携し、外部プロ人材とともに挑戦することを決断。「一人で抱えず、外部の知恵を借りると決めた」と語ります。

以降、オンライン体験やライブコマース、EC強化によるデジタルシフトを進めるとともに、若年層や通年販売を意識した商品開発などを通じ、新たな顧客との接点を着実に広げています。

四十萬谷本舗様の取り組みはこちらからもご覧いただけます。

【ピッチ】県内企業3名による挑戦事例の共有

続くピッチには、県内から3名の挑戦者が登壇。本土最南端でワイナリーを作る濵田氏、0からのインド海外進出にチャレンジした園田氏、そして奄美産バニラの生産体制確立を目指す林氏です。どれも完成された成功談ではなく、試行錯誤や壁に向き合ってきた現在進行形の話が共有されたことで、参加者も自分の状況と重ねながら聞き、考える時間となっていました。

本土最南端でワイナリーを作る

濵田農園 園主 濵田隆介氏

過疎が進む錦江町花瀬で、「ここにしかない価値」を生み出す挑戦として本土最南端のワイナリー設立を決意。特区認可に3年以上、コロナ禍や物流混乱、技術力不足など数々の困難に直面しましたが、行政連携やクラウドファンディング、技術習得を重ね、2022年に醸造所を完成させました。今後は地域に暮らすような滞在体験をつくるべく、持続可能なまちづくりに挑み続けています。

0からのインド海外進出にチャレンジ

株式会社オキス 園田浩一郎氏

インド海外進出を任命された47歳の時点では、海外経験も英語も貿易実務もゼロだった園田氏。野菜の加工品をメーカーに出荷する同社の売上構成比のうち、98%の売上は国内。そんななか、世界屈指の難解市場・インドへの輸出に挑戦。そのなかで、制度、商慣習などの壁に直面しながらも、ご自身の経験の有無を言い訳にせず、やるべき準備を着実に積み上げて次々に壁を突破してきました。泥臭い現地活動を重ね、計6回の渡航で信頼関係を築き、オキス社としての海外進出を実現しました。

奄美産バニラの生産体制確立を目指す

合同会社AMAMIバリュープロデュース 代表 林晋太郎氏

12年間の国家公務員生活を経て、林氏は輸入依存のバニラを「奄美産で確立する」挑戦に踏み出しました。栽培に数年を要する点とゼロからの農地開墾が大きな困難でしたが、収穫前から輸入バニラで販路を築き、カフェ開業で収益と発信の場を確保。家族や仲間と放棄地を開墾し、開始3年目の2025年に、ついに初収穫を実現しました。奄美の未来を見据えた長期的挑戦について、語ってくださいました。

【パネルディスカッション】挑戦の原点

パネルディスカッションでは、“挑戦の原点”と“乗り越えてきた壁”が語られ、会場がさらにあたたまる時間になりました。

パネルでは、挑戦の過程で何度も「できそうにない」と感じる壁に直面してきた経験が語られました。その中で共通していたのは、「できる方法を模索する」ことを積み重ねる姿勢です。想いは行動ににじみ、少しずつ周囲にも伝わり、支えや協力を生んでいきました。また、ゼロからの挑戦だからこそ、小さな前進や達成が日々の喜びとなり、壁の多さそのものが前に進むエネルギーになったという印象的なお話もありました。

課題を抱えながらも挑み、乗り越えたときの喜びが、次の挑戦へ向かう原動力として積み重なっていったプロセスが、皆様の具体的な経験とともに共有されました。生まれ育った土地のよりよい未来に繋げていきたいという強い想いが感じられ、チャレンジし続ける行動力とエネルギーに、会場の皆さんも引き込まれていました。

ワークショップで与え合う、新しい視点

その後のワークショップではテーブルに分かれ、参加者が「今挑戦していること」を語り合いました。

かごチャレでは、登壇者だけではなく参加者も、現在進行形で挑戦している方々です。かごチャレでいつも盛り上がるこの時間。取り組む分野や立場は異なっても、グループ内では互いのチャレンジに耳を傾け、フィードバックをしあいます。話を聞きながらメモを取り相手におくる付箋が、どのテーブルでもあふれていました。前向きな言葉が会場全体に広がる、熱気ある時間になりました。

次の一歩へと動き出す参加者

今回のかごチャレでも、共感にとどまらず、フィードバックや気づきをもとに次の行動に踏み出そうとする参加者が多く見られました。新しいサービスの企画立ち上げ、参加者との協業検討など、具体的な動きがすでに生まれつつあることが、事後のアンケートでも読み取れます。「誰かと何かをする楽しさに気づいた」「自分の想いを深掘りできた」という声が示すように、対話を通じて新たな一歩の解像度が高まり、行動に結びついていることがうかがえます。かごチャレは、挑戦する者同士がつながり、各自の現場へ持ち帰って試行錯誤を重ねるための起点として、着実に機能しています。

対話を起点に、各現場での実践やコラボレーションが動き出した一年

今年度のかごチャレも、鹿児島県主催の取り組みとして、県内企業の挑戦をさらなる次の行動につなげる場づくりが進みました。県内チャレンジャー自身がピッチに登壇することで、「県内にもこれだけ多様で実践的な挑戦がある」という認識が共有され、県内企業の力を再確認する機会となりました。また、県外からの登壇者・参加者の視点が交わることで、既存の取り組みを別の角度から捉え直すきっかけが生まれ、県内企業が自らの持つ強みや可能性に気づく場面も見られました。さらに、こうした内外の視点が交わることで、新しい事業やコラボレーションの拡がりが各所で生まれています。今年度のかごチャレも、参加者の力を引き出し、実践へとつなげるための基盤として機能した一年でした。

※株式会社協働日本は地域企業と第一線で活躍するプロ人材が一つのチームとなり、事業変革に伴走します。成果を出すとともに、その先の「自ら変わり続ける力」を育みます。詳細はこちらからご確認いただけます。

主催:鹿児島県 / 企画運営:かごしま産業支援センター、株式会社協働日本

この取り組みに関するお問い合わせはこちら

Mail:ippo@kyodonippon.work