VOICE:宮嵜 慎太郎 氏 -大切にしたいのは“現場感”。協働の形だからこそ、地域の面白さと経済活性が加速する-

協働日本で活躍するプロフェッショナルたちに、事業への想いや仕事の原動力を伺うインタビュー企画「VOICE」。

今回は、事業開発支援のプロとして地域企業の伴走支援に取り組む宮嵜慎太郎さんにお話を伺いました。

鉄道会社でのベンチャー事業経営やスタートアップとの連携をはじめ、地域活性化や中小企業支援など多岐にわたるキャリアを持つ宮嵜さん。父親支援のNPO活動にも積極的に参加されており、地域、組織、そして人に向き合い続けてきました。現在は協働日本の協働プロとして、より本質的な地域活性に取り組んでいます。

支援先での変化やご自身の価値観の変遷、そしてこれからの展望について伺いました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

地域経済の本質的な活性へ。新しいアプローチとの出会い

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、現在のお仕事やこれまでのご経歴について教えてください。

宮嵜慎太郎氏(以下、宮嵜):はい、よろしくお願いいたします。

現在、鉄道会社のベンチャーキャピタル部門で、スタートアップとの連携や新規事業の立ち上げ・経営を担当しています。社外では、父親支援をテーマにしたNPOでも活動しており、講演やイベントの企画、行政委員なども務めています。これまで経営企画や人事、病院事業経営など幅広い業務に携わってきました。

ーー幅広いご経験をお持ちですね。そんな宮嵜さんが協働プロとして協働日本に参画されたきっかけについても教えていただけますか?

宮嵜:ある海外ファンドの会合で、協働日本CSOの藤村昌平さんにお会いしたのが最初のきっかけです。

私が勤める鉄道会社にとっても、地域経済の活性化は鉄道利用促進に直結する重要なテーマ。個人としても長らく関心を持っていました。

しかし、地方創生という文脈では、どうしてもボランティア的な色が強くなりがちで、ビジネスとしての持続性に欠けるケースも少なくありません。本質的な地域経済の活性化に繋がりにくいという課題感を抱いていたところ、藤村さんとお話しする中で、協働日本は地域に根差しながらもビジネスとしてしっかりと機能する活動を展開しており、その点に非常に興味を持ちました。

協働日本のことをさらに詳しく知りたいと思い、代表の村松さんをご紹介いただきました。村松さんのお話から伝わってきた熱い想いや、事業に対する理念に強く共感し、その場で二つ返事で「ぜひ共に活動したい」と、協働プロとしての参画を決めました。

社員が主役になっていく。現場インサイトと戦略の掛け合わせが組織を強くする

ーーこれまでどのような協働プロジェクトに携わられたのでしょうか?

宮嵜:これまでに鹿児島県内の2社、株式会社イズミダさんと株式会社ワカマツ自動車さんのプロジェクトに関わりました。いずれも私のこれまでの事業運営や組織マネジメントの経験を活かし、顧客視点に立った事業開発や組織開発に取り組みました。

ーーそれぞれ、どのようなプロジェクトだったのですか?

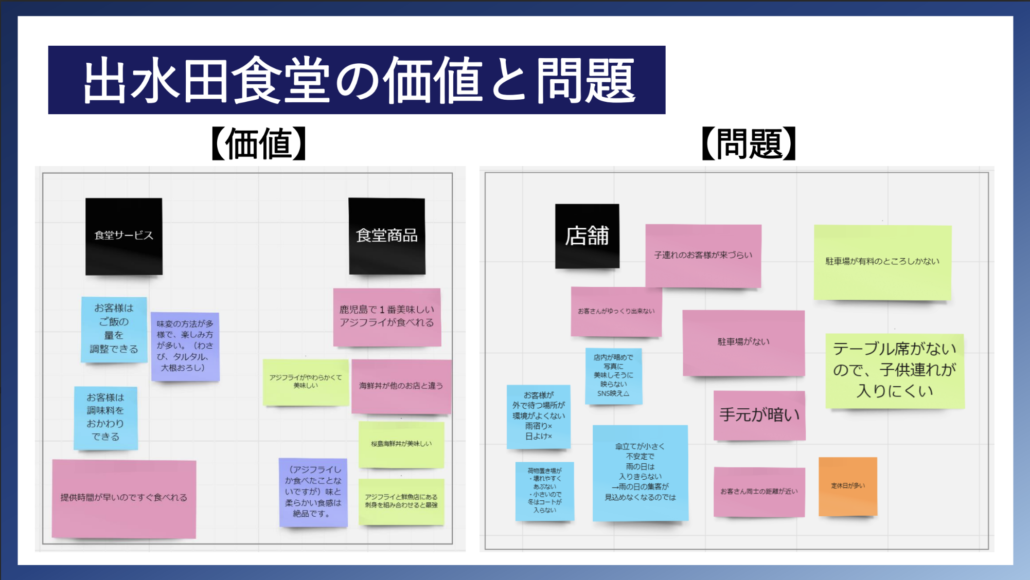

宮嵜:イズミダさんでは、「新しい魚屋の形をつくる」というテーマのもと、鮮魚店に併設された食堂「出水田食堂」のプロジェクトに携わりました。鮮魚店未経験の2名のスタッフによるSNSでのプロモーションや店舗運営を中心に、伴走支援を行いました。

私にとっては初めての協働プロジェクトでしたが、最も驚いたのは協働日本の支援スタイルです。プロジェクト開始直後にまず取り組んだのは、会社の価値や課題、社員自身のキャリアを見つめ直すためのワークショップでした。本業でもコンサルティング会社と関わることはありますが、私の中にあった「コンサルティングの進め方」のイメージとはまったく異なる手法で、とても新鮮でした。

そして実際に伴走を進めていく中で、最初は口数が少なかった社員の方々が、自分の想いや考えを徐々に言葉にし、事業を動かしていくようになっていった。まさに“主役になっていく”という感覚でした。今振り返ると、最初の段階で社員の方々の想いを丁寧に言語化したことが、その後の行動の原動力になっていたのだと感じます。

継続的なビジネスに育てていくためには、社員が自分の意志と想いをもって行動する主役になることが、とても重要なのだと改めて実感しました。

ーー“社員が主役になっていく”という言葉、とても印象的です。ワカマツ自動車さんでの取り組みはいかがでしたか?

宮嵜:ワカマツ自動車さんでは、マーケティング戦略とブランディング戦略の策定を支援しました。ここでも、「私たちはどんな会社でありたいのか」「自社の強みとは何か?」といった問いを出発点に、内外の環境分析や顧客との接点形成の検討を進めました。

プロマネとして入られていた富田慎司さんが専門的な論点に問いを立て、私は社員の皆さんから意見やアイデアを引き出す役割で進めていました。やがて、社員の皆さんが提出する課題(宿題)のクオリティも打率も向上し、期待を超えるアウトプットが生まれるようになっていきました。

社員の変化を見て、社長も「皆が考えたように進めていいよ」と、現場に大きな裁量を委ねてくださいました。

協働プロジェクトは、まず経営者や代表者とのキックオフから始まることが多いですが、徐々に社員が主体的に動き出し、最終的にはプロジェクトの中心に立っていく。その変化を目の当たりにできることは、この活動の大きなやりがいです。

AI時代だからこそ、問い・選択・体験が人間の役割に

ーー社員の方々の変化が、プロジェクト全体に良い影響を及ぼしたのですね。ご自身にも何か変化はありましたか?

宮嵜:そうですね。大きな変化がありました。特に実感しているのは、AI時代において人間に求められる役割が明確になったということです。

私はもともと仮説検証やデータ分析が得意で、戦略的に物事を進めるのが好きなタイプでした。しかし今では、データ分析やアイデア出しといった作業は、AIがいくらでも代替してくれる時代です。

一方で、「問いを立てること」「選択すること」「実行して体験すること」は、人間にしかできません。私はそれを「問い=願い」「選択=覚悟」「実行=体験」と捉えています。問いは、AIに指示を出すプロンプト(指示文)となるものであり、そこに人間の願いが宿ります。そして、出てきた多数のアイデアの中から何を選ぶかには覚悟が必要です。最後に、それを実行して体験に変えていくのは人間の役割です。

これはまさに、協働プロジェクトの中で私たちが行っていることと同じだと感じています。

地域の多様性と文化を活かし、「面白い日本」をつくる

ーー今後、協働日本で実現していきたいことはありますか?

宮嵜:日本全体が人口減少や市場縮小に向かう中で、地域の多様性や文化資産を活かす地方創生は非常に重要です。都市の均質化ではなく、「地方だからこそ面白い」という世界観を広げていきたいと思っています。

たとえばコロナ禍においても、鹿児島では経済の落ち込みが比較的抑えられていました。食を中心とした域内経済が活発であったことが大きな要因であり、それは地域独自の文化や資産が根付いているからこそだと思います。

昨年には、鹿児島の焼酎や日本酒といった伝統的な酒造文化が世界遺産に登録されました。これは、グローバル化やデジタル化が進む現代において、地域独自の価値が逆に際立つことを象徴している出来事だと感じます。

だからこそ、地域で生き生きと活動する主役たちを支え、面白く多様な日本をつくる。その延長線上に、世界を面白くしていく未来があると思っています。

ーー最後に、協働日本へのメッセージをお願いします。

宮嵜:はい。協働日本には、実践者だからこそ提供できる価値があります。現場で泥臭く伴走し、経営者や社員と共に悩み、笑い、変化を生む。そうしたリアルな手応えのある支援が、この時代にこそ必要とされていると感じます。

また、地方の活性化は、国の戦略としてもますます重要になっていくはずです。だからこそ、もっと多くの地域で活動を広げていけるようにしていきたい。そのためにも、自身のスキルを高め続けながら、協働日本に関わる仲間がもっと増えてほしいと思っています。

ぜひ皆さんも一緒に、日本をもっと面白くしていきましょう。

ーー本日は貴重なお話をありがとうございました!

宮嵜:ありがとうございました!

宮嵜 慎太郎 / Shintaro Miyazaki

JR西日本イノベーションズ

イノベーションイニシアティブ室長

神戸大学経営学部卒業後、2005年にJR西日本へ入社。

鉄道や医療事業の経営企画、医療法人設立などを経てグループのベンチャーキャピタルに出向し、

不動産事業等を社内起業・経営。

そのほか、父親支援のNPO法人理事、行政の審議会委員などを兼任し、現在は男性管理職として

1年間育休中(出向会社では初)。神戸大学MBA、保育士。

協働日本事業については こちら

関連記事

STORY:株式会社イズミダ 出水田一生氏 -若手社員が経営視点を獲得。未経験から会社の中核人材へ-

-VOICE:富田 慎司氏 -複業人材と地域企業の「協働」を起爆剤として、世界に挑戦する日本企業を増やしたい-