協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

実際に協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、その推進のリアルについて、インタビューを通じてお話を伺っていきます。

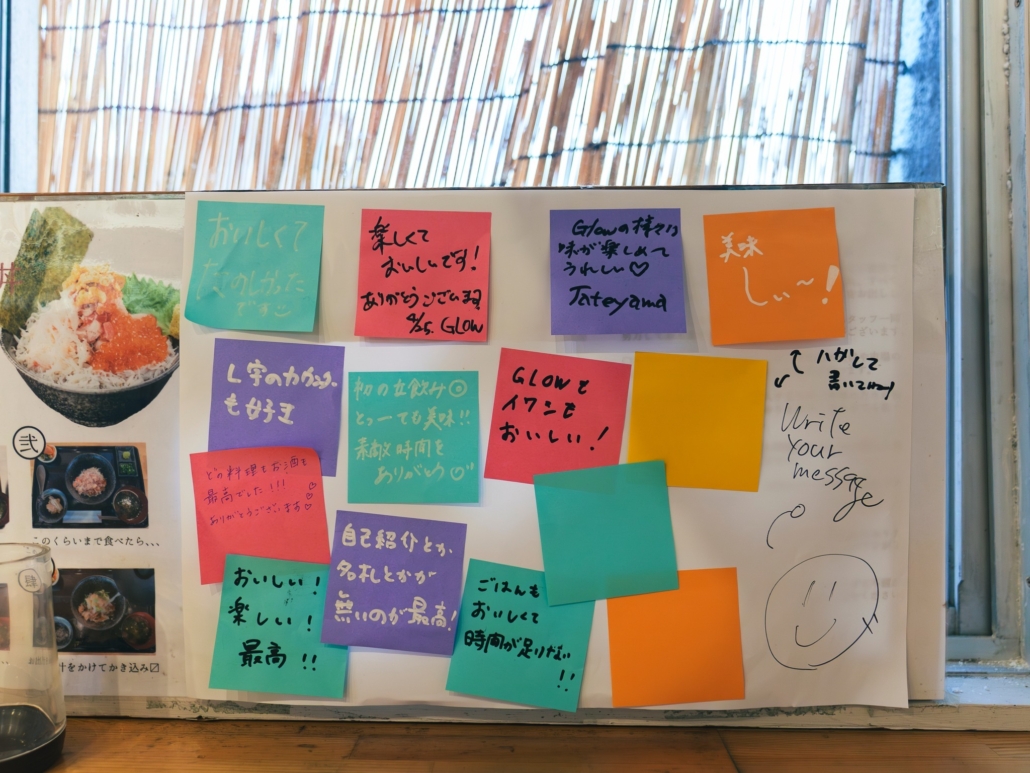

「GLOW UP」は、若潮酒造株式会社、株式会社サカナカケル(出水田食堂)、株式会社下園薩男商店、有限会社 鹿児島ラーメン、株式会社オコソコなど、鹿児島を代表する食品事業者の経営者がフラットに集い、焼酎「GLOW」と地元の食材を掛け合わせた新しい食体験を提供する立ち呑みイベントとして発足しました。

今回のインタビューでは、協働日本との取り組みで得た変化、参加メンバーの意識の変化、今後の展望について、率直に語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明、山根好子)

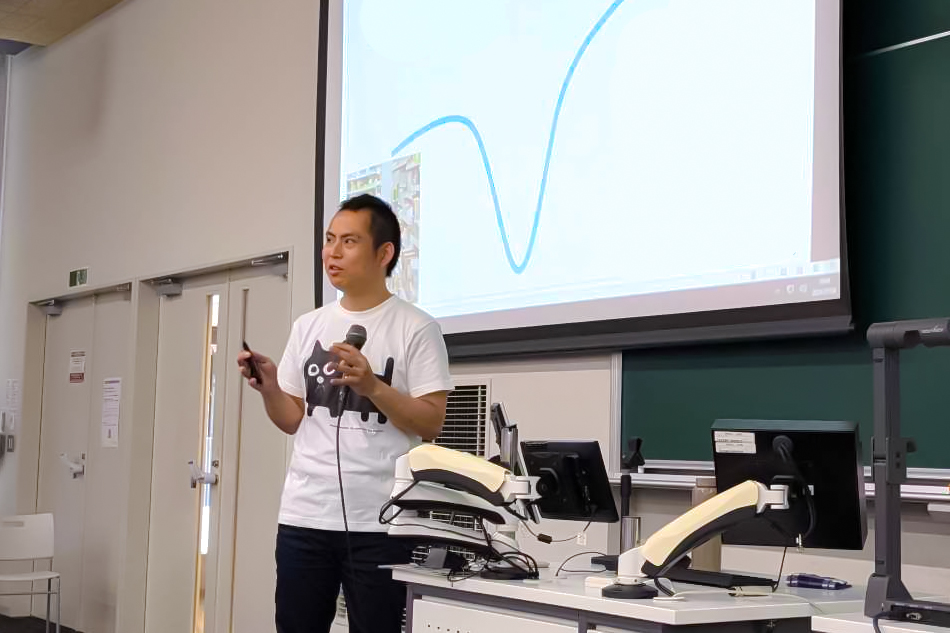

きっかけは地域の経営者ネットワーキングイベント――“必然的な偶然”で生まれたチーム ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、改めてインタビューをお引き受けいただいた四元さんの自己紹介をお願いできますか? 四元亮平氏(以下、四元): よろしくお願いします。私は現在、PLAY Inc.の代表として、小売業界を中心にブランディングやマーケティング戦略の支援を行っています。「心が豊かになる買い物体験の創出」をビジョンに、小売業界で店舗開発からセールス、DXまでのワンストップ支援に取り組んでいます。

あわせて、協働日本のプロフェッショナル人材「協働プロ」の一員として、各地の中小企業や地域事業者のみなさんと、複数の協働プロジェクトに参画してきました。

ーーーーありがとうございます!協働日本は、地域の事業者と多様な専門人材をつなぎ、新しい挑戦を伴走支援していくプラットフォームですが、その中でも四元さんは、現場に入り込んで事業づくりや場づくりを一緒に進めてくださっているお一人です。 鹿児島県で四元さんが伴走されたイベント「GLOW UP」の取り組みが、いま県内でも注目されていると伺いました。取り組みの内容について詳しく教えていただけますでしょうか? 四元: GLOW UPは、鹿児島の“お酒と食”をもっと自由に、もっと楽しく味わってほしいという想いから生まれた、立ち呑みスタンド企画です。

おかげさまで、県内外の事業者様にも注目いただいているコラボレーションイベントですが、その立ち上がりの経緯もとてもユニークでした。

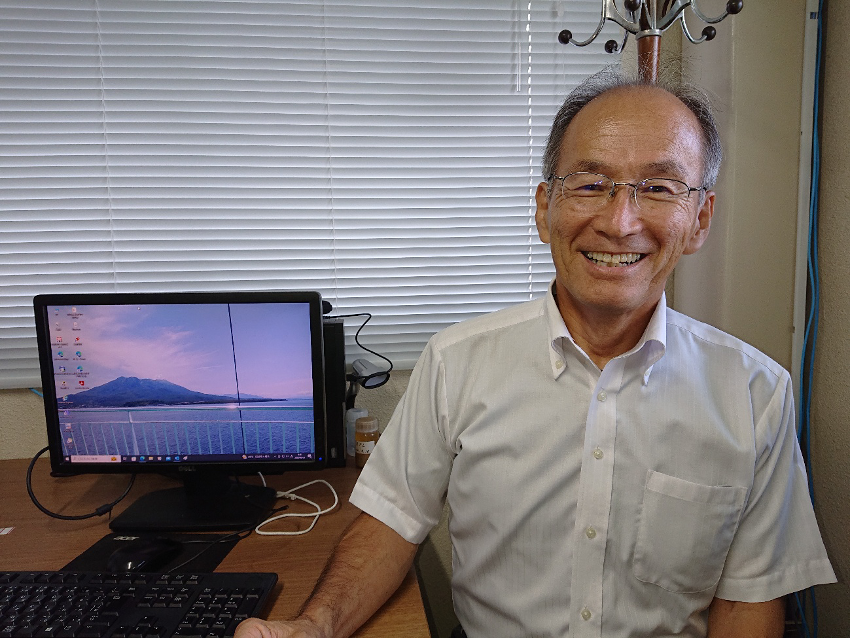

ーー企画発足のきっかけについてぜひ教えてください。 四元: きっかけは「かごしまチャレンジャーサミット」でした。「かごしまチャレンジャーサミット」は、鹿児島県主催、協働日本が企画・運営に協力しているイベントで、協働プロによるオープニングゲストトークや、鹿児島県内のチャレンジャー企業によるピッチ、県内外の参加者が織り混ざりイノベーションを目指すグループワークを行うなど、インプットとコミュニケーションの場になっています。

「業種業界を超え、参加者同士がゆるやかに繋がり、応援しあう」ことを目的としていることもあり、懇親会では参加者同士、それぞれの事業の話や次の挑戦について語り合う時間になりました。

実は、「GLOW UP」の企画も、そのときの会話をきっかけに生まれたものなんです。

※かごしまチャレンジャーサミット

皆さん魅力的な経営者の方ばかりだったので、せっかくこういった場があるなら活かしたい、という思いが募り、最初は「皆さんのお店の店舗診断しましょうか?」という話をしたのが始まりです。

ーー飲食を中心とされた事業者の方ばかりですし、四元さんの店舗開発の支援はぴったりですね。 四元: はい。私ができることとして「より良い店にするために、皆さんの店舗の現状を見て診断・アドバイスしましょうか」という気軽な会話でしたが、話を聞いた鹿児島ラーメンの西さんも、「みよし家もぜひ見てほしい!」と話に乗ってきてくださって。

この話を協働日本の村松さんに相談したら、「面白いからぜひ同行したい。かごチャレのスピンオフにしよう!」と盛り上がり、一気に実現に向けて動き出しました。

ーーまさに「かごチャレ」というプラットフォームが生んだ、”必然的な偶然”ですね。少しずつ仲間が増えていった形だったのですね。 四元: その通りです。「店舗診断」の参加者が増えたことで、1泊2日の行程になったので、株式会社オコソコさんの宿泊施設「ふたつや」 に泊めていただきました。

実は、イベントタイトルにもなった若潮酒造さんの焼酎ブランド「GLOW」 とは不思議なご縁がありました。以前、大阪で「GLOW」を薦められて飲んだことがありました。今まで好んで焼酎を飲むことはなかったのですが、「GLOW」の、焼酎の固定概念を変えるような美味しさに驚いたのを覚えています。そして、かごしまチャレンジャーサミットの際に、皆さんとご飯にいった先のお店で「GLOW」と再会したんです。

普段、ファッション業界の事業支援をおこなっている私の視点から見ても、この「GLOW」は名前やパッケージが非常にキャッチーでアイコニックな商材だと感じていました。

熱意ある経営者の皆さんと共に「ふたつや」で語り合っている時に、ふと、そんな「GLOW」を中心に皆さんが提供する地元の食材を合わせ、さらに出水田食堂さんの場所を使えば、「いい空間に、いい人が集まり交流が生まれ、ファンから発信されていく」というイメージが湧いたんです。

お話をしてみたところ、皆さんとても乗り気で「ぜひやろう!」とその場で開催日程が決まったのが「GLOW UP」企画の最初の一歩でした。

経営者が直接企画・運営するイベント ーー四元さんがコンセプトを提案された後は、どのようにプロジェクトが推進されていったのでしょうか。 四元: 最初のコンセプトは、まず「GLOW」を中心にして、それに合うオリジナルの料理を出しましょうと決めました。

1つ提案させてもらったものとしては「かごチャレ」の熱量を、別のかたちで表現したいと考え、「立ち呑み」という業態にしようというアイディアです。立ち呑みならフランクに人との交流が生まれやすく、好きなときに来て好きなときに帰れる。このスタイルが、参加者同士のコミュニケーションを促進する座組みになると考えました。

コンセプトを「食べて飲む楽しさだけでなく、人と会ったり、人の五感を刺激する場所」と定めることで、単なる飲食イベントではない、「GLOW UP」ならではの価値が明確になっていきました。

年齢差はあれど、集まった経営者の方々はお互いにリスペクトし合っていて、皆さんフラットなんです。ディスカッションはとてもスムーズで面白く、前向きにどんどん進んでいったのが印象的でしたね。

ーー経営者自らが企画・運営を行うというのは、非常に珍しい座組みですね。 四元: そうなんです。皆さん本当に魅力的な方ばかりで、面白いアイディアがたくさん生まれました。ただ、初回はメニュー開発などに意識が集中しすぎたことで、集客がやや遅れてしまうなど、プロダクトに議論が寄ってしまう一面もありました。

「GLOW UP」のイベントは予約制にしたのですが、時間帯によって埋まる部と埋まらない部が出てきて、思ったより甘くないな、と。

そこで、イベントの告知を1回で終わらせずに何度もアナウンスすることや、個人的に声掛けをするなど、マーケティングや集客についての動き方も考え、実行してもらいました。皆さまお忙しい中にもかかわらず、個別でのご案内や告知にご協力いただいたことで、取り組みの輪が大きく広がっていきました。

地域の事業者同士がお互いを深く知り、強みを掛け合い、顧客の体験価値を上げていく、新たな地域価値の高め方 ーー「GLOW UP」という取り組みを通じて、四元さんが感じたことや成果、参加企業の皆様の変化などについて教えてください。 四元: 3回目の「GLOW UP」の打ち上げのとき、誰かがポロッとこぼした言葉が印象的でした。皆さん業界内での繋がりはあったものの、実はこれまでそこまで親しくしているわけではなかった、と。プロジェクトの進み方やコミュニケーションがとてもスムーズだったので、元々深い繋がりがあったものだとばかりに思っていたんです。

実際には「GLOW UP」を通して、事業者同士がお互いのことを深く知り、各社の持つ強みや技術といった、お互い社名やプロダクトを知っていても掴みきれていなかった「いいところ」を深く認識し合うことができたのです。これは、「ありそうでなかった」形の地域資源の再編集の場として、非常に大きな意味を持つと感じました。

また、成果という意味では、イベント参加者がお店を出た後の「体験」設計について助言させていただき、途中からイベント中に物販を導入したんです。

ーー「体験」の設計について具体的に教えていただけますか? 四元: はい。物販の目的は、単に売上の底上げだけではありません。ものがあることで、お客さんは家に帰ってからもイベントの体験を思い出し、再びその体験を再現できます。

さらに重要なのは、「受けた体験価値を誰かに渡せる」という点です。人に喜んでもらうという無条件の嬉しさを感じてもらうことで、体験価値をより高める設計になるということを提案させていただきました。

実際に物販では約20万円の売上にもつながりましたが 、それ以上に、お客さんが商品を持って帰ることで、ネットで事業者のことを調べたり、アクセスしやすくなったりと、「美味しかった」で終わらせない次の行動を促す設計を初めてできたことが、大きな成果だと感じています。

四元: この協働の取り組みを通じて、個人的に新しい発見や、頭の中にあった経験値が結びつき、より豊かな発想になったと感じています。

例えば、「お店に行くのに二次交通として車必須」などローカル特有の弱点があります。

協働日本の「かごチャレ」は、選りすぐった人数でやっていて、規模よりも質に目を向けているのが良い点だと改めて感じました。異業種の方が多く、彼らは「鹿児島」という地域全体、すなわち「面」としての価値を上げれば、自分たちの価値も上がるという広い視点を持っているように感じます。そういった地域の事業者の活動を、鹿児島県という行政が応援してくれる形になっているのもいいですね。

「GLOW UP」後に地域の事業者や行政の方に向けて取り組みをご紹介させていただく機会も生まれ、ありがたいことに新しいコラボレーションの形として注目していただいています。

ーー今回の取り組みが注目されている背景にはどのようなことがあると感じられていますか? 四元: どの地域も、地域資源の見せ方については試行錯誤していると思います。1つ1つの点が強くても、面として地域の魅力が伝わらないと悩んでいる地域も多いのではないでしょうか。

今回の企画「GLOW UP」は、まさに鹿児島の魅力「食×人×地域」の情報循環のモデルケースになり得ると思っています。焼酎だけ、アジフライだけ、ラーメンやお茶だけ…と、単体では人を集めるにあたっての独自性が強くなくても、それぞれの強みを掛け合わせることで、その地域独自の強みとなります。

これを「食×人×地域」の“再編集”と表現しているのですが、地域の魅力を足し合わせるのではなく、それぞれの掛け合わせによってさらに魅力を強く見せていけるのです。

「GLOW UP」で生まれたこの循環モデルが、協働日本のネットワークを使って全国の違うローカルプラットフォームでも展開していくきっかけになればと思っています。

地域には、素晴らしい人材や価値の高いものを持った事業者がたくさんいます。しかし、普段は競合や他業種で接点がありません。協働日本は、質の高い人材を集め、地域を越えたフラットな情報網と人と物の流通を作れるという、他社にはない圧倒的な強みを持っています。

この強みを活かして、地域の事業者さんが自分の価値を伝えたり、引き出してもらったり、あるいは繋げてもらったりするために、もっと積極的に協働日本のプロ人材を活用できるような仕組みができると、非常に面白いと思います。「必然的な偶然の出会い」を意図的に作り出すフレームワークが、協働日本のネットワークの中でもっと強化されていくといいなと考えています。

地域創生の課題を乗り越える、「GLOW UP」のような取り組みが、今後、同じような課題を抱える地域にとっての地域活性化のロールモデルになっていくことを期待しています。

ーー貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうございました! 参加企業の声 株式会社サカナカケル

「GLOW UP」の企画を実施してみて

コンセプトやテーマ決め、見せ方・伝え方といった企画設計の一連の流れに加え、オペレーションや収支面などの運営まで、幅広い設計が求められる、とても挑戦的な取り組みでした。

結果として、それぞれの人脈を生かし、立ち呑みという場で人と人が出会い、交流や新しいものが生まれる、そして自分たちがチャレンジしたいと思っていることを試せる場となりました。

今後は、GLOW UPの知名度が上がることでさらに関わる人が増え、このパッケージをPOP-UPや県外での展開、商品開発など、さまざまな形で広げていきたいと考えています。

地域の事業者同士での協業を始めてみたいという方へのメッセージ

若潮酒造株式会社

「GLOW UP」の企画を実施してみて 自分たちで主催するイベントなので、ゼロから企画し集客する難しさも知ることとなりましたが、5社のノウハウを合わせることで、できることの幅が広がったと感じました。

コラボによるペアリングやカクテルなど新しい飲み方の提案にも繋がり、各社のファンと5社がつながることも大きなメリットだと感じました。

今後は県外展開も行っていきたいです。

地域の事業者同士での協業を始めてみたいという方へのメッセージ

株式会社下園薩男商店

「GLOW UP」の企画を実施してみて それぞれの企業の代表の方々が中心となっているので、打ち合わせ、事前準備などのスケジュールを合わせることはなかなか容易ではありませんでした。

また、お酒では料理とのペアリングに焦点が当てられることが多いのですが、クラフトドリンクでは、そもそもペアリングという視点があまり持たれていません。そこで、お酒との組み合わせはもちろん、各代表の方々、そして四元さんからの意見などがとても参考になりました。

弊社の商品では、原料やレシピにストーリーを作ることができるので、その自由度や独創性の高さを強みに、今後もGLOW UPのようなコラボイベント限定のドリンクなどを作り繋がりを広げていきたいです。

地域の事業者同士での協業を始めてみたいという方へのメッセージ

株式会社オコソコ

「GLOW UP」の企画を実施してみて 新しい取り組みではありましたが、大変なことは特にありませんでした。むしろ毎回それぞれの会社の強みを活かして新しい挑戦ができることにワクワクしました!

今回の企画を通じて気づいたこととして、お茶と焼酎の可能性があります。焼酎のGLOWと知覧茶の相性がとても良く、炭酸割りにして飲むと最高でした。いつものお茶の飲み方とは違い、アルコールとの相性による新しい可能性をこれからもどんどん追求したいです。

同じように、若潮酒造の「跳ねる一日」と下園薩男商店の「メロンシロップ」とのコラボで実現した、メロンソーダもお茶の味だけでなく視認性でのコラボも新しい発見でした。

四元さんが、毎回企画段階から実際の運営のサポートをきめ細かにしていただく中で、常に顧客思考、顧客目線でいろんなアドバイスをしてくださることは、とても学びになるし、このイベントをやりたいと思える1つの要素だと思います。

地域の事業者同士での協業を始めてみたいという方へのメッセージ

有限会社鹿児島ラーメン

「GLOW UP」の企画を実施してみて

その場にいたのが面白いメンバーばかりでしたし、自分たちでイベントを立ち上げてみたいと考えていたので、良い機会でした。自分でイベントを立ち上げるにしても集客・告知に不安があったのですが、信頼できるメンバーだったので心強くて手を挙げることができました。

鹿児島ラーメン みよし家の鹿児島市内での認知が低いと考えていたことと、みよし家はよくも悪くも昔ながらの飲食店なので、GLOW UPのようなチャレンジングで尖ったイベントではみよし家のファンに出会うことはないだろうと感じていたのですが、ありがたいことにほぼ各回でファンの方に出会い、フィードバックをいただける機会にもなり本当にありがたかったです。

地域の事業者同士での協業を始めてみたいという方へのメッセージ

四元 亮平 / Ryohei Yotsumoto

マーケに強いToCセールス戦略コンサルタント。

UGG、BURTON、Leeなど現在まで数多くのブランド支援の実績を持ち、アパレル業界だけでなくBMW japanやTOYOPETなど他業界でも「マーケで強くするセールス戦略」を提供しながら、企業やブランドの売上を向上させる重要な「ヒト.モノ.ウツワ」の価値を最大化し、売上向上と同時に顧客の心が豊かになる買い物体験の提供を支援する。

また有力商業施設でのスタッフ研修や、ビッグサイトで開催されるアパレル最大級の展示会「FaW TOKYO」でのセミナー登壇、メディアでの執筆や文化服装学院の非常勤講師も務める。

2020/9にデジタルセールス入門書「スマホ1つで最高の売上をつくる接客術」をKADOKAWAから出版。webメディア「Eczine」アパレル業界誌「ファッション販売」など連載実績も多数。

協働日本事業 については こちら

VOICE:四元 亮平 氏 -想いを持つ方を支える「名脇役」として。マーケティングを通じた地域企業の価値の再発掘と成長を目指す。-

STORY:有限会社鹿児島ラーメン 西 洋平 氏 -DX化と組織開発に取り組み、成功循環モデルで利益目標達成へ-

STORY:株式会社イズミダ 出水田一生氏 -若手社員が経営視点を獲得。未経験から会社の中核人材へ-

STORY:若潮酒造株式会社 上村曜介氏 – EC売上1,000万円増。お客様が魅力を語り出す!ファンコミュニティ創出の裏側 –

.png)