VOICE:協働日本 相川 知輝氏 – 日本のユニークな「食」の魅力を後世に伝えていきたい –

協働日本で活躍するプロフェッショナル達に事業に対する想いを聞くインタビュー企画、名付けて「VOICE」。

今回インタビューするのは、株式会社ひまじんの代表で、SNSやECの支援や新規事業の立ち上げを専門に活躍されている相川 知輝(あいかわ ともき)氏です。

会社を経営しながら、創業100年を超える飲食店に特化した情報サイト「老舗食堂」を運営されています。これまでに2000軒を超える老舗店を訪問してきた相川氏は、「日本で一番老舗飲食店に訪問している人」として老舗の魅力を語る機会も最近は多いそうです。

2002年に新卒でドコモに入社しその後、大手広告代理店での業務を経験し、2014年に株式会社ひまじんを立ち上げ、独立された相川氏。企業プロモーションや新規事業の立ち上げ支援のほか、事業のコンセプト立案から施策の策定、その後の営業活動についても多くの企業に伴走しています。

日本の食文化を守り伝えていきたいという相川氏の想いと、協働を通じて地域と働く人を活性化していきたいという協働日本の想いが重なったことをきっかけに、昨年協働日本へ参画し、複数のプロジェクトを推進する相川氏。

これまでのご自身の経験を活かし、鹿児島の企業を中心にEC・食に関するプロモーション支援を通じて地域企業の伴走支援に取り組んでいます。

協働先の鹿児島企業で生まれた、伴走支援の効果や変化、協働日本の今後の可能性についてだけでなく、ご自身のこれまでの歩みや「食」を軸とした情報発信への想いも語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明、山根好子)

自身の「老舗」や「食」への想いと、協働日本の想いがシンクロした

ーー本日はよろしくお願いします!企業のプロモーション支援を中心としたお仕事だけでなく、創業100年を超える飲食店に特化した情報サイト「老舗食堂」を運営するなど、食を軸とした情報発信も積極的にされている相川さん。ぜひ今回、協働日本で活躍する協働プロのお一人として、色々とお聞きしていきたいと思います。

相川 知輝氏(以下、相川):よろしくお願いします!

ーーまずは、相川さんがなぜ日本で共に取り組むことを決めたのか、きっかけをお伺いできればと思います。

相川:自身が「老舗食堂」という老舗の飲食店を紹介するメディアを運営していることもあり、地域を元気にする、日本全国を盛り上げていくような仕事には、かねてから興味を持っていました。

現在、東京と富山県滑川市での2拠点生活をしています。それも、地域を元気にしたい、そのためにまずは地域に入りたいと思い、大体月に1週間ほど滑川市に滞在しています。

そんな中で、よく一緒に仕事をしているデザイナーの知人から、協働日本で広報をされている郡司さんをご紹介いただき、協働日本の想いや実際の活動などをお聞きしたことがきっかけでした。

協働日本というプラットフォームを通じて、自律的に働く協働プロと呼ばれるプロ人材が、地域事業者様にチームで伴走し、本気で協働に取り組んでいるということや、実際に生まれた変化などをお聞きし、とても興味を持ちました。

地域の企業の経営課題や成し遂げたいテーマに合わせて、協働プロが最適なチームを組んで取り組むスタイルなど、お話を聞くうちにますます興味が湧いてきまして、さっそく都内のカフェでお打ち合わせをさせていただきました。

ーーその節はありがとうございました!実際にお会いして、色々とお話しできて良かったです。

相川:実際に協働日本代表の村松さんと、広報の郡司さんにお会いでき、色々なお話をお聞きしました。その際に伺った、金沢の四十萬谷本舗さんの取り組み事例などはとても印象的でしたね。

伝統食「かぶら寿し」が有名な、140年以上の歴史を持つまさに老舗の四十萬谷本舗さんが、都市の複業人材・協働プロと一緒に、新しいターゲット開拓や経営戦略や経営構造の変革に取り組んでいるというお話をお聞きしました。

私自身が大切にしている「老舗」や「食」への想いと、協働日本の考えがとてもシンクロしていると感じ、その場でぜひご一緒させて頂きたいとお伝えしました。

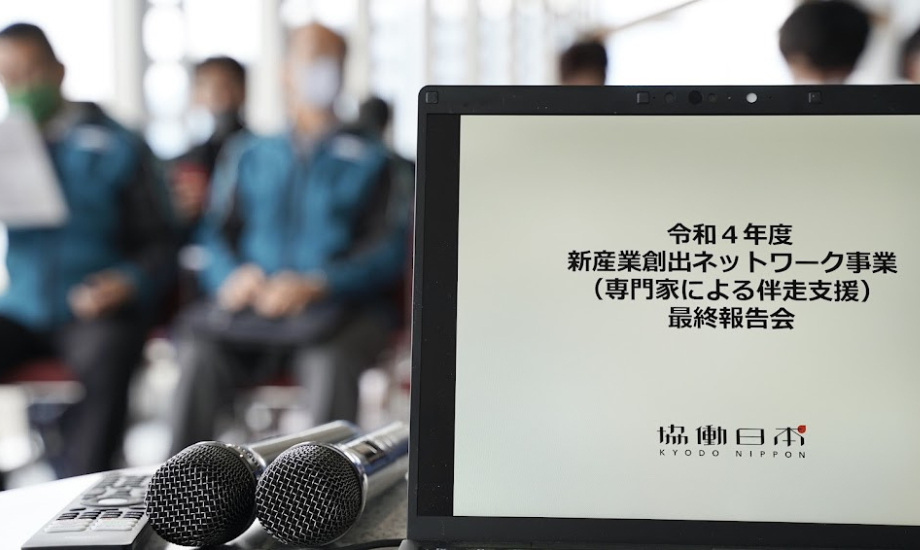

その後、協働日本が受託した鹿児島県および鹿児島産業支援センターの「新産業ネットワーク事業」などの機会を通じて昨年、鹿児島の企業3社に伴走させていただけることになりました。

いずれも食に関連する企業で、ECやプロモーションに課題や問題意識を持っている企業様です。

自分のこれまでのキャリアからの経験や知識を活用しつつ、ひとつでも多くの成果を生み出せるよう、約半年間色々と試行錯誤を繰り返してきました。

鹿児島の「食」を一緒に全国へ広げていく

ーー具体的にはどんな伴走型支援を行ったのでしょうか?

相川:お手伝いさせて頂く内容は様々ですが、上流工程の「なぜ選ばれるのか」、「どう勝ち続けるのか」の戦略の部分から、商品作りからお手伝いするケース、サイト改訂、新規を伸ばすためのPR支援と様々です。

例えば、鹿児島市内や東京都内にに飲食店を展開している株式会社ネバーランドさんとのお取り組みでは、コロナ禍の中で新たに自社のECサイトをオープンするというチャレンジを、自らの経験や知識を活用してサポートさせていただきました。

鹿児島市が本社で、こだわりのお肉を全国にお届けする通販事業や精肉販売事業、卸売事業を行っている株式会社1129さんとの取り組みでは、こだわりのお肉を作った新商品開発のサポートだけでなく、Twitterを活用したキャンペーン、ニュースリリースの発信、試食会の実施などもアドバイスさせていただきました。

共通しているのは、「どう売り上げを伸ばすか」なのですが、企業さまのステージや強みに合わせて、施策を考え、仮説を一緒に立てながら伴走し、共に悩みを共有し実行してきました。

ーー伴走型支援を通じて生まれた、協働先の変化について教えてください。

相川:目に見える結果に繋がった瞬間もそうですが、なにより、結果が出てくる過程で、社員の方々がどんどんと前のめりになってくれる瞬間に何度と立ち会えたことがとても嬉しかったです。

例に上げた株式会社1129さんでは、1つのキャンペーンが実施できた後は、リリースやキャンペーンを自発的に進めてくださり、より良いパフォーマンスが出るように、様々な工夫を重ねられています。

株式会社ネバーランドさんでは、自社の強みを「接客」と「商品力」の掛け合わせであると再認識されて、昨年末からEC商品を店頭で販売する施策を実施し、年末キャンペーンでは大きな成果を残すことが出来ました。

直近のプロモーションで、年末商戦を上回るような成果がなかなか挙がらない中でも、一回うまくいかないからってあきらめるという発想になっておらず、社員の方々一人ひとりが改善を繰り返しながら次の施策に取り組んでいます。

ネバーランド社長の加世堂さんのリーダーシップあってこそだと思いますが、成果が出なかったのであれば「なぜ」を考えた上で、別の方法を試し続けるという発想でマネージャーから店舗の従業員まで試行錯誤している姿を見て、会社組織としてますます強くなっていると感じています。

施策の成否は、施策の組み立てだけでなく、実行プロセスもとても重要です。実行面を細かく詰め切れるかはある種の情熱がないと難しいと感じているので、実際に担当者が考え動いてくれるのを見るのは勇気づけられますし、協働のあるべき姿なのだと思っています。

ーー相川さんが、これから協働日本を通じて実現したいことはなんでしょうか?また参画したことで得たことや、学んだことがあれば教えてください。

相川:日本の各地に楽しい場所が増えると、日本って更に面白い国になるよなぁって感じています。そんな一助をしたいというのが、一番やりたい事です。今回、協働日本に参画したことで、その想いを再確認しました。

自分の経験を活かせる場面も多くあった一方で、場所やシチュエーションによっては自身の経験ではまだまだ解決できないことも多くあると痛感しました。

今後、アカデミックなインプットや、更に経験を積むことによって、地域そして企業の課題解決をもっと迅速に出来るようにレベルアップしていきたいと思っています。

また協働日本に参画してから、組織内での熱量の重要性をより痛感しています。協働日本では、協業先の企業の代表者と一緒に動くケースが多いのですが、代表者の発する言葉一つで、組織の動きが大きく変わることを実際にこの目で見てきました。

ご一緒させて頂く皆様は、今までの業務を行いつつ、協働日本と一緒に新しい取り組みを「増やす」ことが多いのですが、ただでさえ忙しい中で、どう時間をやりくりするかに課題を抱えているケースは多いと感じてます。

その中で工夫し、プライオリティをつけて施策に取り組むのですが、最後の部分は熱量がやはり大きく、それが出来る経営者の凄みをプロジェクトで体感する事が多いです。私も経営者としてそうなりたい、と感じました。

地域の食文化と、老舗の歴史をアーカイブしたい

ーーそんな相川さんの生い立ちや、協働日本以外のお仕事についてもぜひ教えてください。

相川:愛知県出身で三重県で育ちました。大学卒業後に新卒でドコモに入社しています。その後は大手広告代理店系の仕事をして、2014年に株式会社ひまじんを立ち上げ独立しました。

そういった経歴ということもあり自分の会社では、企業のプロモーションのお手伝いやコンサルティングであったり、新規事業の立ち上げ支援のお仕事をしています。

比重としては、新規事業の立ち上げ支援が大きくなってきていますね。企業さまからご相談を頂いたのち、事業のコンセプト立案から施策の策定をサポートし、その後は実際の営業まで伴走してご一緒することが多いです。

ーー相川さんといえば最近、「日本で一番老舗飲食店に訪問している人」として様々なメディアで老舗の魅力を語る機会も多いですよね。

相川:ありがとうございます(笑)おかげさまで、取材依頼や取材協力、コンテンツ制作協力といったご依頼も増えてきました。

プロモーション支援のお仕事でも、SNSやECのお手伝いが増えています。SNSについては、個人でもTwitterフォロワーが伸びてきており、それを起点にしたご相談を受けることも増えてきました。

「老舗食堂」とは・・・約100年経過している老舗飲食店の訪問記を載せているサイト。2015年のサイト開設以来、都内を中心とした全国各地の店舗を紹介している。大衆的な店から高級店まで幅広く訪れており、これまでに訪問した老舗店は2000軒を超える。http://shinise.tv/

ーーそんな相川さんが「食」の情報発信、特に「老舗」のお店を紹介したいと思うきっかけは何だったのでしょうか?協働日本での伴走支援でも、その幅広い知識と経験が活かされているとお聞きしており、ぜひお伺いできればと思います。

相川:もともと地方の食べ物、とりわけ郷土食が大好きだったんです。地方にはその土地だから生まれた食べ物があると同時に、色々な理由から消えていってしまう食文化もあって、どうにかしてその日本全国のユニークな食文化を残したいと思うようになりました。

その地域独特のユニークな食文化が凝縮されている存在が老舗なんだと思っています。その老舗飲食店をアーカイブすることが、きっと誰かのためになるのではないか、と思ったんです。それが、「老舗食堂」を立ち上げたきっかけです。

ーー協働日本での活動を通じて、地域を盛り上げていきたいという相川さんの想いに通じる部分ですね!

相川:この取り組みは自身のライフワークとして、今後も続けていきたいと思っています。

地理的な条件と、食文化の関係性について学びを深めようと、今は通信制の大学で地理を学んでいます。

地理的な差異が文化的な差異にどう繋がっていくのかを、アカデミックな視点から研究したいと思っています。将来は、大学院で研究を続けながら、ビジネスにも活かしていきたいと思っています。

協働日本は、地域と都市をつなぐ媒体・媒介になっていく

ーー相川さんが協働日本で取り組んでいるプロジェクトやこれまでのキャリア、食文化への関心など色々とお伺いでき、私もワクワクしました。それでは最後の質問です。相川さんは、協働日本が今後はどうなっていくと思いますか?

相川:場所を問わずに働くことができる環境や、複業という形で働く人が増えており、東京などの都市で働くビジネスパーソンの鮮度の高いナレッジが、どんどん地域に持ち込まれています。

それによって強い想いをもった経営者や、行政のリーダーがいる地域がものすごいスピードで変わっていっています。そんな中で協働日本のような取り組みが広がっていくことはある種、必然なんじゃないかなと思っています 。

一方で、これからは今申し上げたような「東京から地域」というナレッジの一方通行だけではなく、相互の交流や、地域の中で生まれた成功事例が、「地域から東京」へ都市の大企業やグローバル企業に還元されていくような逆の動きも増加してくると思っています。

私が「老舗食堂」で発信している、創業100年を超えた飲食店にもそれだけ続いているのは訳があるわけで、地域にはまだまだ魅力や学びが詰まっています。

都会と地域の起業家を比較すると、地域側は商圏のサイズもあって、結果的に事業の幅が広くなると感じています。そのため地域の優秀な経営者の方々は、時代の変化により柔軟に対応しています。将来的には地域で活躍する経営者が、東京の大企業のビジネスパーソンに最新のビジネストレンドやナレッジを教えるなんてことも今後増えてくると思います。

そんな時に協働日本が、地域と都市のビジネスパーソンを相互につなげられる大きな媒体・媒介になっていたら、今以上に日本を元気にできると思っています。

私も協働日本の一員として、そんな期待を持っています。

ーー相川さん、本日はインタビューありがとうございました。これからもよろしくお願いします!

相川:ありがとうございました!よろしくお願いします。

相川 知輝

Tomoki Aikawa

(株)ひまじん 代表取締役・プランナー

大手広告代理店に勤務時代に、クルマメーカーの日本初Twitterキャンペーンを仕掛ける等、デジタル・イベントを軸としたマーケティング&プロモーションを多く手掛ける(受賞歴複数あり)。

独立後は、大手企業だけでなく、中堅印刷会社における新規事業創出、中堅建設会社の売上向上支援・PR支援(NHK等露出)、ミシュラン2つ星和食店のPR・新商品作り支援、組織コンサルティング会社のマーケティング支援(その後、マザーズ上場)等を行う。

食領域に関心が高く、日本全国の創業100年越えの老舗飲食店を1000店舗以上訪問(日本一の訪問数)。フードアナリスト協会認定アナリスト、東京カレンダー公認インフルエンサー、フジテレビ食番組企画・プロデュース、ラジオ大阪お取り寄せコーナー担当、朝日新聞社での老舗連載等を手掛ける。食関係のTwitterフォロワーは4.2万人強。

専門領域

マーケティング戦略、事業戦略、組織作り、人材育成

人生のWHY

多様性は社会の豊かさのバロメーター。古き良きものを守ると同時に、新しい価値を生み出すことで、より多様性を担保できる社会づくりを目指す。

相川知輝氏も参画する協働日本事業については こちら

関連記事

STORY:ネバーランド 加世堂洋平氏 -圧倒的スピード感で可能性を最大限に引き出す協働-

NEWS:鹿児島県庁での新産業創出ネットワーク事業報告会の様子をご紹介いただきました(LOCAL LETTER MEMBERSHIP)