STORY:株式会社1129 大隣 佳太氏 – “赤身肉の旨さ”を広める挑戦。経産牛のブランド化で市場を切り拓き、前年比5倍以上の成果を生んだ。-

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

協働日本は、鹿児島県および鹿児島産業支援センターの令和6年度の「新産業創出ネットワーク事業」を受託しており、取り組み企業数社をお招きし、報告会を行いました。

当日は取り組み企業の一社、株式会社1129の代表取締役・大隣 佳太氏にお越しいただき、協働の取り組みと成果を発表いただきました。

株式会社1129は、鹿児島県鹿児島市を拠点に、業務用食肉の卸売からスタートし、現在は自社ブランドによる精肉販売・商品開発、外食・ECなど、多岐にわたる事業を展開する企業です。

中でも注力しているのが、これまで市場価値が低く見られてきた「経産牛」の再評価。

その豊かな味わいを活かしながら、ブランド化と販路拡大に挑戦しています。

今回は事前インタビューでお伺いした内容を含め、大隣氏にお話しいただいた協働日本との取り組みを通じて生まれた変化や、今後の事業展望への想いなどをご紹介します。協働プロジェクトを通じて、大隣氏がどのような変化と成果を得たのか、未来への展望とともに伺いました。

(取材・文=郡司弘明、山根好子)

経産牛の価値を広めたい──その想いから始まったチャレンジ

ーー協働日本と取り組むことになった背景とプロジェクトについて

大隣佳太氏(以下、大隣): よろしくお願いします。まずは弊社のご紹介をさせていただきたいと思います。私の実家は祖父の代から続く畜産農家で、幼い頃から牛と共にある生活が当たり前でした。しかし、父の代で廃業してしまったことが、今でも自分の中に“悔しさ”として残っています。そういった原体験があるからこそ「牛に関わる仕事がしたい」という思いをずっと持ち続けており、ずっと畜産の繁殖生理学を専門に勉強し、2019年の12月24日に会社として設立しました。黒毛和牛をもっと価値あるものにしていくという理念を掲げ、2020年の2月9日から通信販売のみという事業形態で黒毛和牛の販売をスタートしました。

楽天、Amazon、Yahoo!などの大手ECサイトでの食肉の販売やふるさと納税を取り扱っていく中で課題として強く感じていたのが一頭買いした肉をいかに効率よく使えるかということでした。サーロインやヒレなど、いわゆる「いい肉」というイメージのある人気部位は通販でも人気で、在庫はほぼはけてしまいます。一方、他の部位は冷凍庫がパンパンになる程余ってしまうこともありました。そこで、余った部位にうまく付加価値をつけて販売し、売り切っていくことで牛一頭あたりの単価を上げられるのではないかと模索していました。

これまでは和牛の価値は「サシ=霜降り」の多さで評価されてきました。しかし、近年では赤身肉も注目されるようになってきています。

繁殖を終えた経産牛は、等級こそ高くないものの脂に頼らずしっかりとした旨みがあります。赤身肉の本当の良さを知ることのないまま「霜降り肉」ばかりが「いい肉」として評価されてしまう、その評価軸をひっくり返してみたいという思いが強くなりました。

そのためにどれだけアイディアがあっても、それを具現化するためのBtoCのマーケティングや商品設計の知識、スケジューリングなどは経験も浅く実行に移すのが容易でない……そんな時に出会ったのが協働日本でした。「一緒に考え、一緒に悩んでくれる伴走者」というスタンスにも魅力を感じ、アイディアの実現に向けてお力をお借りすることになりました。

“厚切りステーキ”と“販促計画”から始まった、伴走支援の中身

ーー実際に協働プロジェクトがスタートしてから進んだ取り組みについて

大隣:プロジェクトのテーマとしては「経産牛の赤身の美味しさを証明する」ことを掲げ、「経産牛をどうやって販売するか」の具体化に着手しました。協働プロとして相川知輝さん、田村元彦さん、芹沢亜衣子さんに入っていただいています。

毎週1回のミーティングで、新商品のアイディアを出し、販促スケジュールに落とし込んでいく取り組みを共に進めました。

これまでは新商品のアイデアが出ても、いつ・どこで・どう売るか?といった計画がふんわりしていて、結果的に販促が後手になりがちだったんです。季節ごとのニーズを見ながら逆算で新商品の設計ができるようになったことで、季節のキャンペーンなども積極的に行えるようになっていきました。

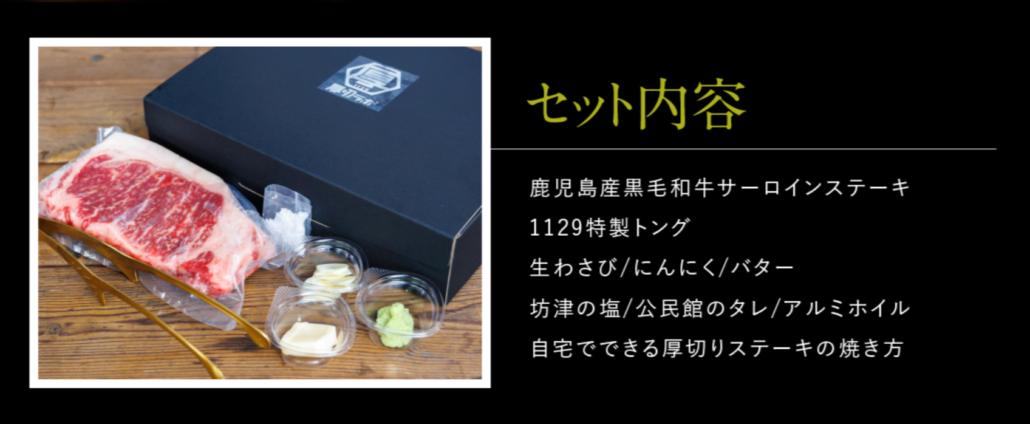

例えば、クリスマス用に販売した「3.2cmの厚切りステーキキット」では、赤身の旨みを最大限引き出す“厚切り肉”を、家庭で誰でも美味しく焼けるように専用レシピと焼き方ガイド、参考動画もセットにした商品にして販売しました。

同じように季節物商品としては、ハロウィンと連動させたキャンペーン企画も展開。「ミニハンバーガーキット」を販売しました。前年も同様の商品を用意したのですが、協働日本の皆様と共にブラッシュアップした結果、前年の売上数128セットから680セットへと約5倍の伸長を記録したんです。広告費などを抑えることもでき、一人当たりの獲得単価のコストパフォーマンスもグッと向上しました。

これまで感覚的に進めていたことに協働日本さんから「戦略と設計」を加わえていただいたことで、結果がここまで変わるのかと驚きました。

他にも、大きな成果としては「ビーフジャーキー事業」の確立です。最初に、人気の部位以外は余ってしまうこともあるという話をしましたが、そのうち、スネ肉はハンバーガー、切り落としはうどん屋などそれぞれ飲食店事業の方で捌けるようになっていました。一部位だけ残っていたのが「外モモ」です。これをどうにか商品として価値を高めていけないか?ということを検討する中で、パッケージにわかりやすく「黒毛和牛」と文言を入れるなど、インバウンドなど海外市場も視野に入れてビーフジャーキーを作ることにしました。

結果として、鹿児島空港や福岡の大丸デパート、関東の一部キオスクや、大型酒販店の全国店舗で取り扱っていただけるようになるなど、大きな集客が見込めるチャネルへの販路開拓に成功しました。

明太子メーカーとのコラボレーションが決定するなど、これからもさらに多くの方に認知され、食べてもらえるような取り組みを進めていきたいと思っています。

協働プロとの共創が、未来を形にする力になった

ーー協働日本との取り組みを通じて得られた学びや、今後の展望について

大隣: 一番大きかったのは、「考えが整理される感覚」ですね。

自分の中ではバラバラだった想いや構想を、協働プロの皆さんと話すことで、言語化され、形になっていく。 そのプロセスがとてもありがたかったです。

今回の伴走支援を経て気づいたこととして、ブランディングと、商品開発による顧客価値への転換、そして販路開拓力という3つが全て揃うことで、黒毛和牛の価値が最大化されることを実感しました。

自分たちの持つ「赤身も美味しい」経産牛の黒毛和牛という強みと、質の高い外部専門家チームとの掛け算があってこそ、成果が生まれていると思っています。県の事業の中で伴走してきていただきましたが、またさらに1年、伴走をお願いしたいとも考えています。協働日本は、私たちにとってはただ伴走支援をしていただくだけではない「一緒に未来を描くパートナー」になった実感があります。

今後の展望としては、海外への輸出展開も視野に入れています。赤身を食べる文化が根付いている欧米などでは脂肪分の少ない和牛はむしろ歓迎される存在なので、1129ブランドが挑戦できる可能性を感じています。やはり、人気部位だけでなく全ての部位に付加価値をつけて販売することができるようになれば、これまで一頭100万円で売れていた牛も150万円で売れるようになるなど、鹿児島の黒毛和牛全体の価値を高めていきたいという使命感を持って動いています。これからも美味しさの追求、付加価値の向上を目指して取り組みを続けていきたいと思います。

協働プロとして参画する相川 知輝氏のコメント

株式会社1129さんとの協働取り組みも今年で3年目になります。この3年間、順調に進んだこともあれば、もちろん失敗や試行錯誤もありました。ただ、大きな方向性としては確かな手応えを感じていて、少しずつ成果が見え始めていると実感しています。

協働支援において私が常々思っているのは、ビジネスには唯一の“正解”はないということです。ただ一方で、「失敗するパターン」には共通項があるとも感じています。特に中小企業がECに取り組む場合、ありがちなのが“早い・安い”という軸で勝負しようとすること。これは大手企業の土俵なんです。早くて安いというのは資本やリソースを潤沢に持つ企業だからこそできる戦い方であって、そこに中小企業が挑んでも勝つのは難しい。

株式会社1129さんも、支援を始めた当初は、いわゆる精肉をスライスして販売するようなスタイルが中心でした。ECサイトでは「今日は20%オフです」といったシンプルなキャンペーンメールが流れているなど、一見売上が伸びているように見えるものの、差別化できておらず利益が残らない……という状況でした。そこで、どうやって差別化を図るか?というのが最初のテーマでした。

商品開発においては、アイデアの多くは1129さん自身が持っているものでした。ハロウィン向けのミニバーガーやビーフジャーキー、厚切りステーキといった商品はどれも他社にはない独自のラインナップです。こうした商品は、きちんと戦略を立てて展開すれば粗利がしっかりと取れる構造になります。つまり、“売上は立つけど利益は薄い”から、“利益がきちんと取れる売り方”へのシフトを目指すことができたということです。

特に印象的だったのは、1129さんの“アイデアの泉”のような部分。代表の大隣さんをはじめ、スタッフの皆さんがとにかくアイデアをたくさん持っている。そしてそれだけでなく、インターネット広告やキャンペーンのノウハウも非常に豊富です。さらに、商品や素材への愛情がとにかく強い。「この牛の良さをもっと届けたい!」という想いが溢れている。それだけに、当初はその熱量に対して、戦略や方針が追いついていなかったという印象がありました。

我々がサポートさせていただいたのは、そうしたアイデアをどう優先順位付けして、どのタイミングでリリースするのか?という計画の部分でした。たとえば、節分にあわせて“鬼バーガー”を出したいという企画があったんですが、スケジュールが間に合わず見送りになりました。こうした「惜しい」ミスを減らしていくためにも、スケジュール管理と販促計画の連動は不可欠なんだなと、現場でも改めて感じました。

また販路開拓も重要なポイントでした。例えば、JR系列の駅ナカ店舗や百貨店などへの展開もありましたが、それと同時に、Instagramを活用したEC販売のチャネル強化も進めました。ハロウィンバーガーのように「見た目が映える商品」は、どこで売るかが極めて重要で、それを求める人たちがいる場所――つまりInstagramなどのSNSが最適な販売チャネルになる、という考え方です。

今回の取り組みで特に良かったのは、「粗利が取れること」と「ユーザーのニーズ」が交差する商品を見極められるようになってきたことです。1129さんは自社で販売する商品について、すべてを画一的に決めるのではなく、お客様の要望を取り入れながらカスタマイズしていくスタイルも持っています。その柔軟性が、これからの市場においてさらに強みになっていくと思っています。

我々がご一緒したプロジェクトにおいては、チームを作ってアイデアを回していく体制ができ始めています。今後も、必要な部分にしっかり寄り添いながら、1129さんの熱量と柔軟性が、さらに大きな成果へとつながっていくようサポートしていけたらと思っています。

協働日本 令和6年度「新産業創出ネットワーク事業」プロジェクト最終報告会の様子もnoteでもご紹介しています。

株式会社1129様にもこちらで本プロジェクトをご報告いただきました。

大隣佳太 / Keita Ootonari

株式会社1129代表。株式会社バリュー代表。肉師。

農業高校を卒業後、農業大学へ進学。種畜場で修行後に家業の南九州市で畜産経営に従事。牛の人工授精や受精卵移植などの知見を得る。その後、鹿児島県南九州市で家業の畜産経営に従事した後、2012年に畜産業を廃業。

ECやWebマーケティングを独学で学び、その後、福岡のIT企業に就職。会社員時代を経て、2018年に福岡で株式会社バリューを設立。ECコンサルやWebマーケティング、アプリ開発などに従事。

その後、和牛への熱い想いを胸に2020年、通販専門精肉店・株式会社1129を設立。和牛のおいしさ・提供方法を追求するための研究開発ラボ「1129LTD. nikulabo」を開設。

鹿児島県産黒毛和牛の魅力を発信する飲食店「にくと、パン。」「にくと、うどん。」を展開するほか、鹿児島県産の黒毛和牛のステーキや、手作りハンバーガーキット、ビーフジャーキーを、同社のECサイト『1129nikulabo』や、各種ECサイトで販売している。

協働日本事業については こちら

STORY:奄美大島での伝統産業(大島紬)活性化プロジェクト-取り組みを通じて感じる確かな成長-

VOICE:藤村昌平×若山幹晴 – 特別対談(前編)『「境界」が溶けた世界で、勝ち抜いていくために必要なこと』 –