イベントレポート:「『事業を創る人』育成の最適解」オンラインセミナー

協働日本が開催したセミナーの一部を抜粋し、イベントレポート形式でお届けします。

益々変化が加速するVUCAな環境下で、企業の未来を担い、新たな事業を創る人材をいかに育てるか?事業を創る人材を生み出し続ける土壌や風土をどうつくるか?企業内で真剣に取り組んでいる方は多いと思います。

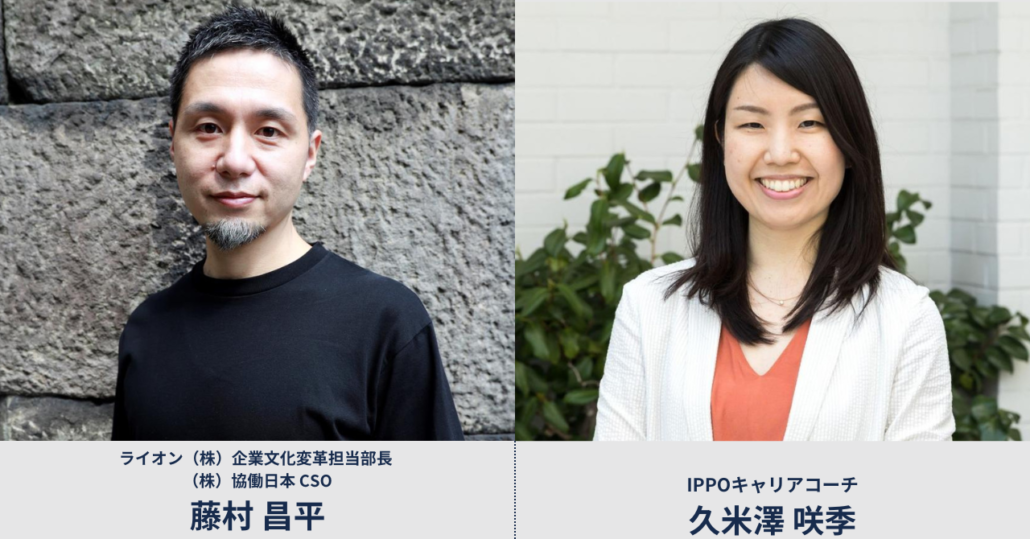

独自で開発した企業の幹部人材や事業開発人材向けの『越境チャレンジ-協働型人材育成プログラム-』を手掛ける株式会社協働日本CSOの藤村昌平氏と、同プログラムでプロコーチを務め、越境人材の内省をサポートする久米澤咲季氏が登壇したウェビナーイベント「『事業を創る人』育成の最適解」(開催日:2023年6月8日)での講演から、「越境学習」のメリットや、越境学習を通じた人材育成についてご紹介します。

セミナー本編はこちらからご視聴いただけます

越境学習の意義と、起こりがちな課題

──イントロダクション

藤村 昌平氏(以下、藤村):今日は「『事業を創る人』育成の最適解」ということで、我々の方で作っている越境チャレンジというプログラムをご紹介したいと思います。なぜこのプログラムを作ったのか、コーチを担当されている久米澤さんと、事業開発メンターを担当している私の二人で、越境チャレンジを通じてどのように『事業を創る人』を作っていくかという話に迫りたいと思います。よろしくお願いします。

久米澤 咲季氏(以下、久米澤):よろしくお願いします。

──越境体験の意味と、起こりがちな課題について

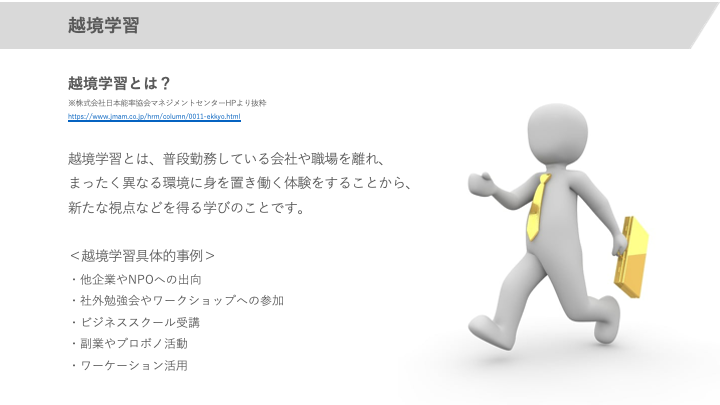

藤村:そもそも越境体験とは何か?というお話ですが、普段勤務している会社の職場を離れて、全く異なる環境に身を置くことが前提になっています。普段とは異なる環境で働き、取り組みをすることによって、新たな視点や学びを得ていくというのが「越境体験」です。

一般的には、他の企業やNPOに社員を出向させる、ワークショップやプロボノ活動、ワーケーションなどが「越境体験」の具体的な事例として挙げられます。

越境体験を体験する人たちは、いつもいる組織の外を知ることにより、これまで触れることがなかった考え方や働き方、世界を見ることで、様々な刺激を受けて大きく成長することができるメリットがあります。

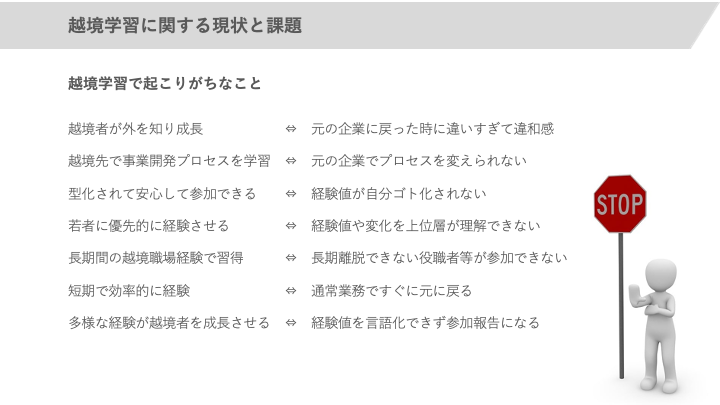

藤村:その一方で、「越境体験」で起こりがちな課題もあります。

①元の組織に戻ったときに、違和感を感じてしまう

越境先と元の組織の文化が違いすぎて、いざ戻ってきても、越境者が「これでいいのだろうか」という感覚のずれや違和感を感じてしまうケースがよくあります。

②越境体験の方法によっては、経験値が溜まりにくい

研修のように型化されている越境体験の場合には、安心して参加できるというメリットはある一方で、なかなか自分事として捉えられず受動的になり、結局のところ「面白いプログラムで勉強になりました」という感想で終わってしまいがちです。実際に自分の事業に活かしていける実践的な経験が積めるかというと、少し疑問が残ります。

③上層部が越境を理解できておらず、越境体験による経験を組織の中で活かせない

経験値をしっかり貯めることができたケースにおいては、その活かし方も重要です。例えば、越境先での経験を通じて、確度の高い事業を素早く生み出す開発プロセスを学ぶことができたとします。しかし、元からある会社のプロセスをどのようにすれば適切なプロセスに変えられるのかというところまでを経験してきているわけではありません。そのような人に、会社のルールやプロセスを変えて、確度の高い事業を創れるようにして欲しいという要求は、少しずれていますよね。

また越境体験は、未来を担う若者に経験させようという傾向にもなりやすいですが、そもそも越境体験者は何を経験したのか、その変化を受けて組織は何をしなくてはならないのかという部分を、越境していない上層部が理解できていないとこういったギャップが生まれやすくなります。

④期間離脱することが難しい

越境体験はその性質上、長く行けば行くほど、様々な知見が得られますし成長もできます。一方で、長期離脱はできないという人たちが会社の中には多く存在していると思います。

特に役職者が長期不在という状況は、部下を十分にマネジメントできなくなってしまう懸念から容認できない組織があることは理解できます。そのため、長期離脱が必須になるような状況だと、なかなか上位レイヤーの社員が参加できないということも悩みの種になります。

このように、越境体験自体には大きな価値があるけれど、同時に起こりがちな課題も複数見込まれます。このいくつかの課題の一つでも解けたらという想いで、『越境チャレンジ』のプログラムを組んでいます。

──まずは上層部から越境体験に挑戦を。強い組織に変革するために必要な「場」づくりの秘訣

会社を、もっと早く・もっと大きく・もっと強くという考え方で変革していくために、会社という組織においては、事業を作って対価を産んで、ドライブしていく仕組みが体系化されているはずです。

その一連の活動を実現していく主体は、そこで働く人です。組織の成長のためには、人の成長が欠かせません。「自分はこうあるべきだ、これをやりたい」という意識を醸成して、その中で再現性を取得していく──この事業でできたことはこちらでもできる、という成功体験や経験値を会得した人を増やしていくというのが絶対的に大切なのです。

その手段の一つである越境体験の一環として、出向やワーケーション、副業解禁などを検討されることが多いと思いますが、これも闇雲に認めるわけにはいかないのが現状だと思います。ガバナンスだったり社内ルールだったり、本業への影響というものを加味した上で、プログラムとして導入しなくてはいけない。そもそも我が社にとってこれを解禁していくということは、どういう成長に繋がるのかを言語化していく必要があります。

つまり、経営層の立場からすると、社員に越境体験をさせる前に「どんな成長や効果があるのか」という組織にとっての明確なストーリーが欲しいけれど、実際には体験させてみないとストーリーを描けないというジレンマがあるのです。

そして、我々としては、できる限り越境体験は組織の上層部からやっていくべきだという想いがあります。企業や事業を変革できる人材を上層部から作っていかないと、その後に続く人たちはなかなか生まれませんし、先ほど挙げた課題の通り、越境体験で学んできたことが社内に還元されないという問題もあります。

正直、組織の中で「越境体験」を進めていく際、最初の1人目が越境から帰ってくると「訳がわからないことを言いはじめた」という印象にもなりがちなのは事実です。外部での経験から、自分たちの常識と全く違うことを言い始めるので、当然の反応ではあります。

越境体験者が2人、3人と増えると、全員が同じことをいうようになる。すると、これは越境チャレンジャーが言っていることは、自分たちの組織を前に進めるために正しいことのかもしれないと理解が進んでくるのです。

このように、越境体験での学びをメジャーな意見にしていき、次のチャレンジャーを増やしていくためには、最初の1人目の学びを言語化し、組織としての変革のために意思決定していくことがとても重要です。これができないと、越境体験をした一人がただ成長しただけで終わりになってしまう。

したがって、最初の一人として若手に挑戦させるよりも、経営層が実際に体験して、次に続くチャレンジャーを応援し、増やしていくことがとても効果的と言えるわけです。

越境体験者が増え、塊になって、組織になっていくと、そこが「場」となり、こういうチャレンジをした人たちが中心になって新しい会社作りというものをやっていくようになり、新規事業開発や働き方改革などの具体的なテーマが生まれていきます。

まずは自分たちがやっていることがどうなのか、という比較軸を持たない限りは、事業の善し悪しはわかりません。とにかく越境を通じて多くの人材に経験を積ませ、事業の再現性を持たせる。そして彼らが今、所属している会社をどのように見るのかといったことを、越境体験をリトマス試験紙のように使っていただきながら、事業や組織を組み立て直していくということが、会社の成長のために求められているプロセスかなと思います。

──本業と並行して体験でき、経営的な視座を鍛える『越境チャレンジ』の特徴。

藤村:忙しく、時間がなくて現場から離れられない上層部の方々にこそ越境できる場所を作らない限り、これは本当に一時的なものになってしまうかもしれない。もしくは手を挙げて越境した経験を持ち帰ってくれた人たちが、不幸になってしまう未来を作ってしまうかもしれない。

そんな課題感から生まれたのが、現場から100%離れることなく長期的かつ継続的に越境体験に取り組めるプログラムである『越境チャレンジ』です。

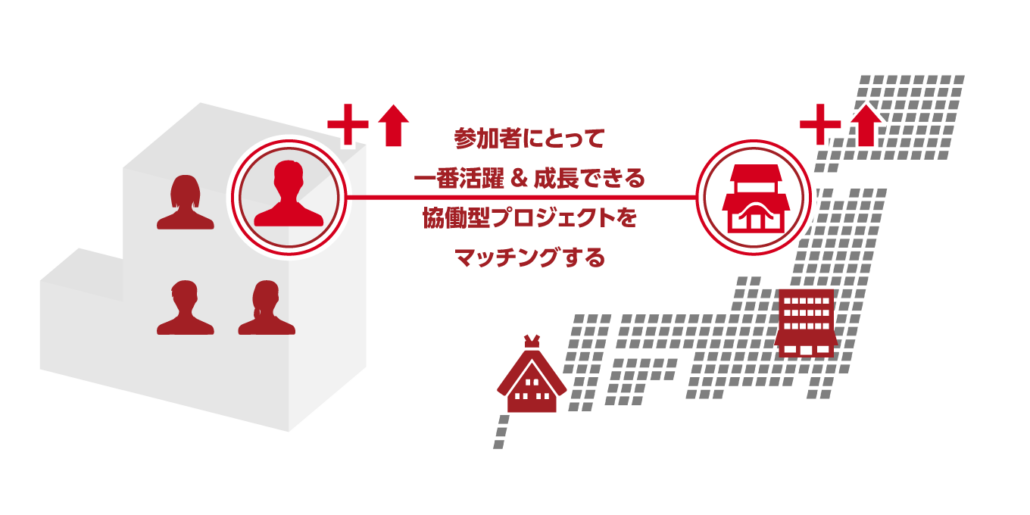

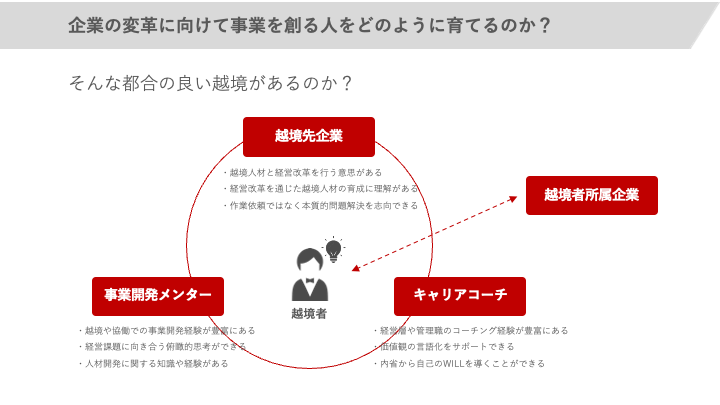

越境先の企業と、事業メンター、キャリアコーチを組み合わせたこのプログラムに、越境者が所属している会社から社員を送り込んでもらう形になっています。

越境先は、経営改革を通じた越境人材の育成に深い理解がある地域企業です。企業からの越境者を自分自身の右腕に置いて、事業に参画してもらうことを通じて、自分が本当に右腕を育てていくためにはどのようなことをすべきなのか、それを学ぶ意欲が経営者側にも求められますし、密な協力が不可欠です。

地域企業への伴走支援を行っている協働日本事業を通じ、すでに複業人材との協働へ理解と意欲のある地域企業の方に、越境者の受入をしていただいています。

藤村:このプログラムでは私が事業メンターの役割を担っていますが、私自身も常日頃越境しながら、色んなところでチャレンジして、日々学習と修行の日々を送っています。こういった、「先に越境体験を経験している人」の存在も、メンタリングや悩みに沿ったアドバイスなどに良い影響があると考えています。

そして、久米澤さんをはじめとする協働日本コーチ陣のキャリアコーチングを通じて、越境者自身のキャリアについての考え方も手厚く支援していきます。自分がこの越境体験を通じて、自分の人生だったりキャリアだったりにどういうWILLを持つのか、本当は何をやりたいのかという本質をあぶり出していくと、先ほどから繰り返し触れている「再現性」に繋がっていくんです。

「私は『これ』をやるために越境先でこんな挑戦をしているし、元の所属企業の方でもやっていくんだ」という『軸』が決まることで、強い動機付けやメンタリングにも繋がり、どんどん再現性が上がっていくわけです。

そこへ、新鮮な発想を持った、複業人材が入ることで既存の枠にとらわれないディスカッションができる点もメリットと言えます。

この三角形の構図の中に越境者を入れていくという座組みにすることで、先ほど挙げたような課題が出てきにくく、越境者にとっても、越境者を出す企業にとっても良いループが回っていく設計になっています。

直近では、バリュエンスホールディングスの執行役員の井元さんが、奄美市で大島紬の生産販売を営まれている、はじめ商事さんのもとに越境し、東京でバリュエンスの仕事をこれまで通り行いながら、はじめ商事の経営陣の一人としてオンラインを中心に半年間活動した事例があります。

▷越境チャレンジ事例

STORY:バリュエンスホールディングス執行役員 井元信樹氏 -限られた時間とリソースの中で事業戦略を組み立てたからこそ得られた学びと変化-

Q&A

セミナー後半には、視聴者から寄せられた多くの質問にお答えいただきました。その一部をご紹介いたします。

Q1.越境者と越境先企業、メンター、それぞれの関わり方について教えてください

藤村:まずは、越境者と越境先企業の社長さんとの間で1つテーマを決めていただいています。やりたいけど手付けられてないとか、やっているのだけどなかなか進まないなど、経営課題や経営イシューと言われるものの中から、この課題を一緒に解いていこう、これを実現していこうということを話し合って作っていただき、実際にスタートしていくという形になります。

事業開発メンターである私は、その取り組みについて越境者との1on1のような形で第三者として客観的に話を聞いていくようにしています。なぜその課題設定をされたんですか、その課題が解けると、この企業はどのようになりますか?それに対して、どのようにステップを組んで、実際に今どこまでできていて、何ができていないからその課題が露出しているんですか?というように、細かく深掘りして聞いていきます。

その対話の中から新しいアイディアが生まれたり、課題に気づいたりと、次に向けた宿題が生まれます。そこでまた越境先に宿題を持ち帰って、受入先の経営者と話をしてもらう。

戦術・実行とフェーズが進んでいくと、越境者が元々持っていた繋がりであったり、これまでのキャリアの中で得た知見みたいなものが色濃く生かされていくようになります。越境先企業の経営者、越境者、そして事業メンターの間で、ディスカッションをぐるぐる回していき議論を深めていきます。

伴走するコーチの立場としては、久米澤さんはいかがですか?

藤村さんの事業開発メンターとしての時間と、私の担当するコーチングの時間は、対照的なんじゃないかなという風に思っています。コーチングさせていただく時間は、もう究極の自分時間にしていただきたいなという風に思っているんです。越境先で、事業であったり周りの人であったりと色んな方向にベクトルを向けて活動すると思うのですが、1ヶ月に1回1時間、コーチングの時間を使ってベクトルを自分に戻していただいています。

初期の頃は、「そもそも何のためにこれをやるのか」といったように、目的が自分事化されてるかという事を確かめ、言語化していきます。その軸ができた先で本当にそれを実現できてるか、新たに出てきた価値観や思い、感情はなにか、対話してアクセスするような時間をとっています。

越境チャレンジでは、事業開発の視点の伴走者とコーチングの伴走者がいるので、両輪でサイクルを回していく形が、とても贅沢な学習プログラムだなと思っています。

Q2.越境者の変化と成長について教えてください

藤村:「なぜ今これをやるのか」について、事業開発の視点と、越境者個人としての視点の両面からサンドイッチのように、半年間もの間、しつこく話を聞いていくわけですよね。越境先の経営者の方、僕、そして久米澤さんに対し、普段から3回も言語化しなくてはいけない。そうするとさすがに、自分が何のためにこれをやっているか、徐々に腹落ちしていきます。越境中はこれがずっと繰り返されるので、元の企業に戻った時に「あのプロジェクトで何をしているの」と聞かれても、しっかりと言語化できるように癖づけられます。自分の意思で自分のやり方で相手と合意したことを、自分の言葉で語る。ということができるようになってくることが、やはり再現性に繋がっていくと考えています。

やっぱり、学びと行動を高速で回していくと、半年間の中でいろんなことが起きると思います。もちろん何かうまくいかないことや、事業の外部要因が何か邪魔しているとか、いろんな問題もたくさん起きる。

でもそういうときに何を変えられるかというと、一番はじめに変えられるのは、自分自身だと思います。だからやっぱりそこに向き合い、あなたは何を変えられるか、明日何ができるかを一緒に考えていくんです。すると、まず意識が変わって、次に行動が変わる。これを続けていくと、藤村さんのおっしゃる「再現性」にも近いかもしれないですが、「普遍化」されていくんですよね。こういうプロセスを半年、1年とやっていくと、終わった時にはやっぱりマインドも行動も成長しているし、事業に対するコミットメントや自分の役割など、視座が大きく変わっていると思います。

藤村:普段から経営に関わっている方であっても、越境体験を通じてもう1度経営の視座を学び直せるというところは大きな変化でもありますよね。私もメンターとしてご一緒させていただく中で、そういった変化がすごく面白いなと思いますし、それを見て私自身も再度学習させてもらっている感じがあります。やっぱり登場人物全員が学び合ってるっていうのがすごく面白いところですね。我々は決して先生じゃないから、答えをわかっていて、こうやりなさい、これがいいんだよって言ってるわけではないんです。私も一緒に悩むし、一緒に寄り添います。経営者の方々も悩んでて、本当の悩みや生々しい課題を出してきてくださるんです。皆でこれをどうする?という話になっていく。行動と学習を回していくことで、どんどん自分事化していくんですね。

久米澤:人生、いろんな場面において、自分で決めるっていうことは、自分に向き合わなきゃいけないってことだと思うんですよね。自分はどういう人間で何を大事にしてるのかとか、何のために仕事してるのかとか、そういうことをコーチングの中でかなり扱っていくんです。

「自分の軸」ができることで、自分で決められるようになる。自分がこうしたいからこの事業をやる、自分で決めたら頑張るっていう、そういう意思決定のサイクルにつながるという意味でも、まず「自分の軸」を明確にすることが、大きな成長につながると私は思っています。

Q3. 事業を作る人にはどんな能力や経験が必要ですか

事業を作る人に必要なことは、まずは経験かなと思います。どうやったら「事業開発が上手くなるか」というと、「事業開発をした経験」を2回・3回と繰り返していくのが一番です。

例えば「野球が上手くなるために、まずはサッカーやって、それからラグビーをしてください」とはならないですよね。ボールを投げたり、バットを振ったりということから始めるはずです。なので、まずは挑戦させることにつきます。

また、自分が事業を作らせる立場であるならば、先ほどのように経験を積んだ人たちをいかに沢山、傍に置けるか、集められるかということも重要です。そういった観点で、勇気を持って挑戦させることだったり、失敗するのを覚悟して、最後はフォローしてあげるつもりでやらせてみるみたいなことが、大事だと思いますね。

久米澤:コーチングの視点から見ても大事なポイントは同じだなと思います。私も色んな方に伴走させていただいているんですが、行動する人は、成長も早い。事業も同じで、試行錯誤できる人が強いと思います。

そして、自分を変えられる人っていうのはやっぱりそこに到達するのが早いなっていうのは実感値としてすごく感じます。失敗に対する恐れなど、色んなものを乗り越えて行動できることが、新規事業においても大切ではないかと思います。

「越境体験」を考える皆様へのメッセージ

久米澤:越境チャレンジを通じて、越境者の方はご自身の本質的なところに向き合うことができると思っています。これを会社として導入するか、特に人事の方はまだ悩んでいらっしゃる方も多いと思いますが、今日のセミナーに参加していただいたことも初めの一歩だと思うので、ご自身も勇気を持って一度始めてみていただきたいと思っています。一度始めれば、波紋のようにどんどん広がっていき、それが人を変え、組織を変えて社会を変えていくことに繋がっていくと私は信じています。そういう輪がこの機会を通じて広がったら嬉しいなと思っていますので、ぜひ越境チャレンジでまた皆さんにお会いできたら、嬉しいです。

藤村:越境チャレンジを通じて得られる成果は、ある事業が前に進むとか、会社の中での役割が明確になっていくということだけではありません。

一旦今の環境から離れてみると、客観的に会社のことを見られるようになって、「こっちに比べてこうだ」と言えるようになりますよね。自分のことも客観的に見えるようになる。

「自分は何のためにこれをやっていて、何故ここにいるのか」「こういうことにイラッとするし、こういうことにわくわくするし、こういうことやってみたい、こういう人と働いてみたい、そんな自分のことが好きなんだ」みたいに、自己認識を高めていくということにもつながると思います。

そういう人たちが組織の中に増えて、固まることで会社は変わっていきます。たった1人が革命家みたいに旗降っていたとしても会社は変わらない。できる限り、駆動力のある人が多くいる組織を作るために、やっぱり1回自分たちの組織のことを客観的に見れるような人たちを作っていく必要があります。

自分を客観的に見るという視座を持つために、一歩外に出てみることが効果的だと思います。自分と出会いなおして、自分の可能性を再度実感して、仲間を巻き込んでいく。気軽に、そんな旅の一歩を踏み出してみませんか。

本イベントの全編を協働日本公式YouTubeにて公開しています。

ご興味のある方は是非、本イベントレポートとあわせて動画もご視聴いただけますと幸いです。

『事業を創る人』育成の最適解 – YouTube

編集後記

今回は、「越境体験」をテーマに、多様な視点からお話をいただきました。

『越境チャレンジ』という、協働日本の事業の内容や、「事業開発」という視点だけに留まらず、そもそも人はどういうときに、成長するのか、変わっていくのか、そんな興味深いお話が詰まっていた2時間でした。

人が変わることで組織が変わり、会社が変わり、社会が変わる──協働日本から、そんな輪を広げていきたいと思います。

ぜひ皆さんも、「変わる」一歩として、『越境チャレンジ』の導入を検討してみませんか。

レポート取材・文:郡司弘明・山根好子