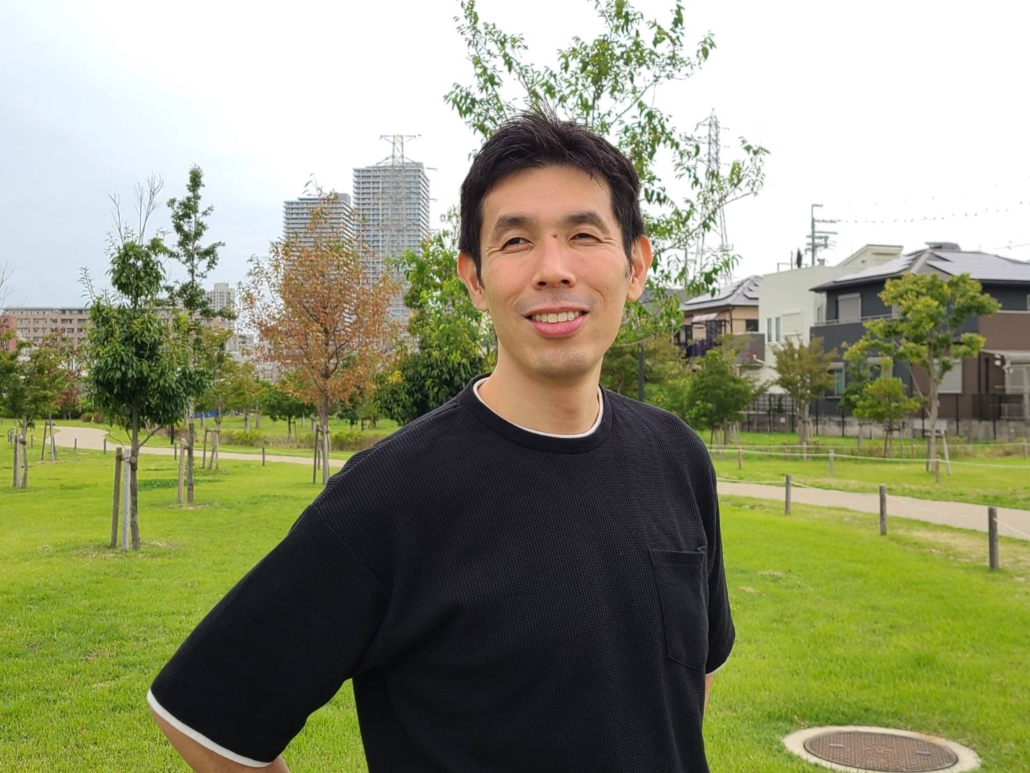

VOICE:たかはし じゅんいち 氏 -パートナーの想いを形にする、「一歩先の写真」を追求-

協働日本で活躍するプロフェッショナル達に事業に対する想いを聞くインタビュー企画、名付けて「VOICE」。

今回は、協働日本でビジュアルクリエイティブのプロとして地域企業の伴走支援を行うたかはし じゅんいち氏のインタビューをお届けします。

世界的なフォトグラファーとして活躍されているたかはし氏。協働日本では協働プロとして、パートナー企業の新しいビジュアルクリエイティブに携わり、「本当に見せたいもの」を共にビジュアル化する活動をされています。

たかはし氏の協働を通じて生まれた支援先の変化やご自身の変化だけでなく、今後実現していきたいことなどを語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明・山根好子)

ふとしたきっかけで進んだ、奥深い写真の道。

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、たかはしさんの普段のお仕事やこれまでのキャリアについて教えてください。

たかはし じゅんいち氏(以下、たかはし):はい、よろしくお願いします!

職業はフォトグラファー、人の写真を撮り続けて30年以上になります。広告、企業PR、各種メディアから、個人のアーティスト写真やビジネスプロフィール、地域の魅力の見える化のための写真まで、目的に合わせて様々な写真を撮っています。

ーーありがとうございます。30年間写真一筋のキャリアなのですね。ずっと写真がお好きだったのでしょうか?

たかはし:いえ、実は高校生までは漠然と学校の教員になるつもりで、教育学部のある大学への進学を考えていたんです。

ところが、高校2年生の時、当時憧れていた大学生の先輩から「学校の先生になって、君は何を教えられるの?」と言われたことがきっかけで自分の夢に疑問を抱いて…いや、心が折れてしまったと言った方が正しいのかもしれませんね(笑)

ーーまだ社会経験のない高校生には、難しい問いかけですね。

たかはし:はい、でもそれが結果的に「子供が好きだから学校の先生になろう、と漠然と抱いていた夢は、誰が決めたんだっけ?」と自身を振り返るきっかけになりました。

そして改めて将来の夢について考えた時に、せっかくなら楽しそうでかっこいい、素敵な仕事に就きたいと思い…思いついたものの一つが「写真」だったんです。その後東京工芸大学短期大学部写真学科に進学して、はじめて写真に触れました。

ーーそうだったのですね。そこからずっと写真に携わっているということは、ご自身に合っていたのでしょうか。他の仕事をやってみたいと思ったことはありましたか?

たかはし:他の仕事を考えたことはありません。大変なことがたくさんあったので、よそ見する暇もなかったと言えるかもしれません。

大変ではありましたが、プロのカメラマンになっていく過程で印象的なことがたくさんあったんです。カメラマンとしての指針になるような出会いや気づきの連続の中で「カメラマン」としての世界観が奥深く重層的になり、やめられなくなっていきました。

写真の表現って、ここまでやればOKというラインがないんですよね。掘れば掘るだけ、技術、センスが必要になり、磨かれていく。「十分」がないからこそ勉強し続ける、終わらない登山のような世界です。そんな写真の奥深さが自分にはあっていたのだと思います。くたびれる時もあるけれど、飽きずに続けてこられています。

思えば、元々は何かを追求していくたちでもなく、なんとなくぼんやりと中の上を維持しているような子供時代でした。高校受験あたりから、失敗や、前述のような心が折れる経験が増えていったのですが、そんな経験から道を外れる面白さを知ったのかもしれません。

ーー続いて、たかはしさんが協働プロとして協働日本に参画されたきっかけについて教えていただけますか?

たかはし:協働日本代表の村松さんのビジネスプロフィール写真を私が撮影したのが最初のご縁です。

協働日本にお誘いいただいたのは、丸七製茶さんの抹茶を使ったNFTアートの案件がきっかけでした。それまで、村松さんの活動自体はFacebookや、協働日本のインタビュー記事などで拝見していました。お話を聞いて改めて、顧客ニーズに合わせていろんなプロフェッショナルを巻き込んで行う、ブランディングや新商品の開発プロセスが新しく、面白そうだと思い参画を決めました。

現場と一緒に作り上げるライブ感が、クリエイティブに新しい可能性を産む。

ーーさきほど、丸七製茶さんのお名前も出ましたが、たかはしさんがこれまで参画されてきたプロジェクトについて、詳しく教えてください。

たかはし:協働日本ではこれまでに二社の撮影に携わってきました。一社は先ほどお話しした丸七製茶さん、もう一社は沼津三菱さんです。

まず、丸七製茶さんのNFTの案件ですが、「抹茶カラー」を新しく作ってNFTアートとして販売するというプロジェクトで、そのアート写真を手掛けさせていただきました。

実は、世界共通の色見本帳であるパントーンで「抹茶色」とされているカラーがあるんですが、丸七製茶の鈴木社長は「本当の抹茶の色とは違う!」という想いを持たれていて、丸七製茶の高品質な抹茶の色を表現したいということでスタートしたプロジェクトでした。

村松さんから相談を受けて面白そうだと思って参画を決めたのですが、僕は写真家であっても、色の専門家ではありません。そこで、一緒に勉強しながら表現方法を模索していくことになりました。例えば、同じカメラマンでも、人ではなく物撮りを専門としている人は、被写体の色を写真に残すための色の表現に詳しい。化粧品会社の方も、ポスターやカタログなどの紙面で化粧品の色を正しく表現する必要があるため、詳しいんです。そうやって色表現に詳しい方達に話を聞きながら表現方法の情報を集めていきました。

撮影方法についての情報を得た後は、液晶を通じて「見せたい色」を表現するためにどうしたらいいか?ということを考えました。色を定量的に表すためのルール(以下、色空間)として、私たちが一般的に使っているのはAdobe社のRGBや、Windowsの基準になっているsRGBなどがあり、それぞれの定義により表現できる色合いが変わるんです。

私たちが見せたい「抹茶カラー」を表現するために、どの色空間を使うか、それぞれの特徴を調べて辿り着いたのがApple社の提唱するP3でした。WindowsのsRGBの色空間に比べると、緑・赤系統にsRGBにはない鮮やかな色が含まれるため、抹茶の色を表現するのにはちょうどいい!とひらめき、P3で抹茶の色を表現するNFTアートの誕生に至りました。

NFTアート作品の撮影自体もとても勉強になりましたが、お茶を作っている畑も実際に伺うことができたのも面白かったですね。

撮影したお茶の背景にあるお茶屋さん、お茶農家さんなど、物語がよく見えてくるので。そういった背景も、写真から感じ取ってもらいたいと思いながら撮影をしました。

ーー写真家としての経験や強みを活かすのはもちろん、専門外の部分を勉強しながらも、丸七製茶さんの想いを形にしていったのですね。沼津三菱さんではどのような写真を撮られたんですか?

たかはし:沼津三菱さんの新ブランドGranWorksのイメージ写真の撮影に伺いました。

撮影は日帰りで1回のみという時間制約の中で、齊藤社長はじめ現場の皆さんと一緒に臨みました。いざ撮影してみると、車の形によって想定通りの光にならず、光の当て方を試行錯誤するなど大変な面もあったのですが、沼津三菱の皆さんも積極的に提案をしてくれたので、当日のやりとりの中から「本当に見せたいもの」が伝わってきて、僕の中での輪郭がさらにはっきりしてきました。

僕の仕事は、「見せたいもの」を写真にすることなので、明確になった沼津三菱さんの「見せたいもの」を説得力のある形に落とし込むということへのやりがいを改めて感じました。

ーー現場でクライアントから色んな提案を受けながら撮影をすることは珍しいことなのでしょうか?

たかはし:そうですね。普段は広告代理店を通じてオーダー通りの写真を撮って納品するということが多いので、現場で直接意見をお聞きしながら臨機応変に撮影することは、実はあまりありません。

撮影の現場では最終責任者や意思決定者が不在のケースも多いので、その場でアイディアが湧いたり、違った意見が出ても大きく方針を変えることはあまりできないという事情もあり。一方で、現場で責任者も交えながら柔軟に対応しながら作り上げていった今回の撮影は、ライブ感があり楽しかったですね。

その場で「やっぱりこうした方が素敵に見えるかもしれない!」という気づきがあったり、今回は無理だったけど、次回はこんな風にしたらいいかもしれないねという会話があったりと、より新しい可能性や次に繋がる新たな視点が生まれるんじゃないかと感じました。

もちろん、決まった時間で決まったテーマがある撮影にも良い点はたくさんあります。広告やイメージ作りには「正しい」手法はないと思うんです。

それでも、一緒に作り上げていく方がより正解につながりやすいという感じがあります。そういえば、撮影の休憩時間に若い技術者の方がお二人で、僕が乗ってきたボロボロのプリウスを洗車してくれたんですよ!それがあまりに自然で格好良かったので、撮影して納品してしまいました。

これもライブ感の1つですね。余談ですが、洗車していただいてからはやっぱり長い間綺麗だったので、沼津三菱さんの技術の高さも体感できてすごく嬉しかったですね。

ただのいい写真、の一歩先へ。見せたいもの、背景が伝わる写真の追求

ーー協働日本での活動を通じて、たかはしさんご自身の変化を感じることはありますか?

たかはし:先ほどお話しした通り、専門外のことも勉強しながら挑戦したので学びは多かったですね。また、やはり「目的が重要」であることも痛感しました。ただ良い写真を撮るだけではなく、目的に合わせた写真を撮ることがカメラマンの仕事です。誰に向けた写真なのか、どう見られたいのか・どう見えるかを意識したイメージこそが説得力を持つんです。

協働プロの皆さんの伴走によって、パートナー企業の皆さんの思考・思想・ビジョンが明確になっているからこそ、僕と一緒に撮影に臨んだ時に「こういう写真が欲しい」という”明快”な判断につながったと思うんです。軸があるからこそ、僕の提案にも柔軟に反応してくれて、良いものを一緒に作り上げることができた。

ここまで「自分たちで考えてやってきた」というプライドや自信が、プロダクトの写真表現の説得力に繋がっていく…まさに、協働日本の伴走支援ならではの良さだと感じました。

この気づきを得てからは、本業の方でビジネスプロフィールなど人物写真の撮影をする際には、必ずセルフブランディングをしてもらってから、それに合わせて撮影するようになったんです。「見せたい自分の姿」を「誰に見せる」のかをご自身で考えていただくことで、表情も変わる気がします。そしてそのイメージを形にするのが僕の仕事ですから、やりがいを感じます。

セルフブランディングが曖昧な、ただの「いい写真」を撮るよりも、自分で考えて一緒に作り上げた写真の方が、満足感も高くなっているように思います。

また、タイプは違いますが、町おこしや企業の魅力の見える化のような仕事の中でも、協働日本でやっているような「彼らに考えてもらう」ことをベースにすると、さらに魅力を深掘りして表現できそうだなとも思っています。

ーー協働日本での経験がたかはしさんの写真家としての活動に良い影響を与えたのですね。そういえばたかはしさんは、協働日本に参画される前から、地域の魅力発信のためのプロモーションなどのお仕事もされているんですよね。

たかはし:そうですね。故郷の新潟で子供時代のびのびと暮らせた当時の思い出が、その後カメラマンとしての山あり谷ありの経験を支えてくれている実感があり、新潟に恩返しをしたいという想いがベースになって「新潟の福祉をおもしろくの会」や町おこし、地域の魅力の見える化といった活動に関わるようになりました。

また、町おこしに外部の人が関わった結果、地域と折り合いがつかなくなってしまうような残念なケースを目にすることがありました。みんなその地域の人のためにやっているのにどうしてこんなことになるのか?というモヤモヤした想いを抱き、だからこそ、地域の人の為の活動では、「現地の人が幸せでないといけない」と強く想っています。

ーー確かにおっしゃる通り、地域の人に自分で考えてもらっての町おこしや魅力の発掘というのは、「現地の人の幸せ」と直結しそうですね。

たかはし:今は雑誌や広告とは違う形で、多くの人に簡単にイメージを見てもらえるようになりました。

だからこそ、さらに先の写真──「いい写真+」の重要性を感じています。撮影側として、写真の背景や撮影までの過程をいかに工夫できるかが大切になってきます。

撮影前のやり取りの中で、セルフブランディングをしてもらったり、その土地の魅力を自分たちで考えてもらったりというプロセスがあることで、写真から背景が伝えやすくなっていくと思うので、これからもそのプロセスを大切にして行きたいと思っています。

最終的に大切なのは「人」。協働日本の情熱は何よりの強みになる。

ーー最後に、協働日本が今後どうなっていくと思われるか、協働日本へのエールも込めてメッセージをお願いします。

たかはし:多様なスキルを持った方々が、協働プロや協働サポーターのような形でスキルを持ち寄り、共通の課題に向き合っていくというような、フレキシブルで柔軟な働き方は今後日本中で増えていくと思います。

参加したいという人も、同じようなことをする会社も増え、協働日本自体も大きくなっていくと取捨選択するシーンも出てくるのではないかと思うのですが、最終的には「やっている人」が何よりも大切だと思うので、村松さんや協働プロの皆さんの魅力である「正直」「情熱」「信頼できる」といったパーソナリティが強みになっていくと思います。

これまで携わったプロジェクトもすごく面白い取り組みだったので、引き続き僕も挑戦していきたいと思っています。

ーー本日はインタビューへのご協力、ありがとうございました。

たかはし:ありがとうございました!今後ともよろしくお願いいたします。

たかはし氏と協働プロジェクトに取り組んだ企業さまからもコメントをいただきました。

沼津三菱自動車販売株式会社 代表取締役 齊藤 周氏

弊社の洗車とカーコーティングに特化した、新しい自社ブランド「Gran Works」のイメージ写真を撮影していただきました。

当日は非常に細部までこだわって下さり、コンセプトがお客様に伝わる素晴らしい写真を撮って頂きました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。

丸七製茶株式会社 代表取締役 鈴木 成彦

今回、たかはしさんとお茶の「色」にこだわって挑戦し、改めて色について少し詳しくなることができました。この経験はいずれどこかで役に立つと思います。

弊社は食品企業ではありますが商品を単なる撮影するだけでなく、永久に何らかの価値を生むことができないかと考えてNFTアートにすることに挑戦しました。プロカメラマンであるたかはしさんとのコラボで、可視光線のことや色を定義することの難しさ、そもそもリアルな商品としての色をデジタルにするとデバイスの特性によって表現されるものが異なることなど、普段知り得ないことも含めて色々と学ぶことができました。

デジタルアートの未来についても、デバイスの特性や、秘めている可能性について思考が深まりました。抹茶の美しい緑色を永久保存しようとしましたが、現実には超えなければならないハードルがまだまだ無数にありそうだと思いました。

結果が出るのはこれからですね。是非またよろしくお願いします。

たかはし じゅんいち / Junichi Takahashi

新潟市出身、1989年-2008年New Yorkで広告、雑誌、音楽、舞台などの分野で活動。現在は日本、東京在住。

2009年News Week の「世界で尊敬される日本人100人」選出、NIHONMONO中田英寿さんの日本の旅 (2009-2017)に同行、自身のプロジェクトとして、市井の日本人の魅力を撮影するNIPPON-JIN project(2008-)。

アスリート、職人、伝統芸能、工芸、日本酒、ART、ビジネスなどを取り巻く世界が大好物。日本の様々な美意識に惹かれています。

日本各地には宝がいっぱい…地域に関わることやPR(出身地の新潟や佐渡、縁が出来た福島や岩手、宮城など)、障害、LGBT、誕生と終焉など、関わり方を模索しています。

JUNICHI TAKAHASHI

https://www.junichitakahashi.com/

たかはし じゅんいち氏も参画する協働日本事業については こちら

関連記事

STORY:沼津三菱自動車販売株式会社 齊藤 周氏 -社員が主体性を発揮する、ワンチームで取り組む新規事業は右肩上がりの成長へ-