STORY:米田食堂 米田正和氏 – 地獄蒸しから生まれる“次の名物”──別府・鉄輪で三代続く食堂が描く団子汁食堂の未来 –

協働日本で生まれた協働事例を紹介する記事コラム「STORY」。

本連載では、協働日本とプロジェクトに取り組むパートナー企業の方をお招きし、どのように意思決定し、プロジェクトを推進しているのかをインタビューを通じて伺っていきます。

今回は、別府・鉄輪で三代続く大衆食堂「米田食堂」の三代目・米田正和氏、そして協働プロとして伴走する相川知輝氏にお話を伺いました。

米田食堂は、1955年創業。別府の名所「地獄めぐり」の動線上に店を構え、大分の郷土料理・団子汁を看板に、長年地域と観光客に親しまれてきた食堂です。

同店では、米田氏が掲げた「店を目的地化する」という構想のもと、温泉の噴気を活かした“地獄蒸し”の新商品開発と、団子汁を“選ばれる名物”へ進化させる取り組みに協働日本が伴走しています。

プロジェクトを通じて、売上130%を生んだ新商品「極楽 鬼カステラ」が誕生。さらに、現場で継続的に回せるオペレーションを見据えた“次の挑戦”も動き出しています。

協働日本との取り組みで得られた変化、試行錯誤のプロセス、そして地域へ広がり始めた“協働”の輪について、率直に語っていただきました。

(取材・文=郡司弘明)

地獄めぐりの途中にある、三代続く大衆食堂

ーー本日はよろしくお願いいたします。まずは、米田食堂さんの沿革と、現在の事業について教えてください。

米田正和氏(以下、米田):こちらこそ、よろしくお願いします。

1955年に別府市・鉄輪で初代の米田トリヱが大衆食堂「米田屋」を開店したのが始まりです。温泉地ならではの立地を活かし、だんご汁や地獄蒸し料理を中心に、長年、地元の方と観光客の方の両方に支えられて営業してきました。

祖母から父、そして自分が三代目になります。もともとはいろいろな食事を出す大衆食堂でしたが、今は大分県の名物である「団子汁」を一番の売りにしています。これまでの歴史を大切にしながらも、次の時代に向けた新しい挑戦にも取り組んでいます。

ーー団子汁が看板メニューになっているのですね。加えて、米田食堂さんならではの特徴として“地獄蒸し”もあると伺いました。

米田:店先に「地獄釜」があって、温泉の噴気(蒸気)を使って食材を蒸すことができます。

今は卵やお芋、とうもろこしを蒸して、それを店先で販売しています。

ーー立地も含めて、地域での位置づけはどのようなものなのでしょうか。

米田:うちは観光地のど真ん中で、「別府の地獄めぐり」のコース上にある食堂です。

昔は湯治に来た方や地元の方が多かったですが、今はどちらかというと観光客の方がメインになっています。

ただの郷土料理にしない。団子汁を“選ばれる名物”へ進化させる挑戦

ーー協働日本との取り組みを始められたきっかけを教えてください。

米田:別府市役所の産業政策課の方から案内があり、別府市の外郭団体「B-biz LINK」さんと、「協働日本」さんが共催していた事業支援説明会に参加したのがきっかけです。

気軽に参加した説明会だったのですが、協働日本代表の村松さんのお話を聞いて、とても関心が高まりそのままあれよあれよという間に、面談へと進みました。

そこから支援を受けさせてもらえることになり、今回のご縁に繋がりました。

ーー最初に協働日本の話を聞いた時の印象はいかがでしたか。

米田:まず、とても熱い人たちが集まっている会社なんだなあという印象でしたね。これまでこういったお話を聞いてきた、いわゆるコンサルタントの方々とは全然違って。自分の想いを正直に、やってみたいことを気軽に相談でき、ざっくばらんに話せそうな雰囲気がありました。

経営や商品開発を、自分たちだけで考えていると、どうしても視野が狭くなってしまうと感じていました。お店の強みはあるはずなのに、それをうまく言葉や形にできていない、そんなもどかしさがあったんです。

協働日本さんのお話を聞き、「一緒に考え、伴走してくれる」という姿勢に共感し、思い切って取り組むことを決めました。

ーープロジェクトの出発点として、米田さんが協働日本に伝えた“やりたいこと”は何だったのでしょうか。

米田:「店を目的地化したい」ということです。

今は“ただの団子汁”を売っている。それを“ただじゃない団子汁”にどう昇華させるか。

自分の店を別府、そして「地獄めぐり」に来る人たちの目的地にしたいというのが最初に伝えたことです。

ーー地域内にも団子汁を出すお店が複数ある中で、狙うポジションは明確だったのですね。

米田:そうですね。地域で一番を取って、そこから「大分県の団子汁といえば」というところまで行きたいと思っています。

決まった型がないから、前に進めた。“地獄蒸し”の新展開

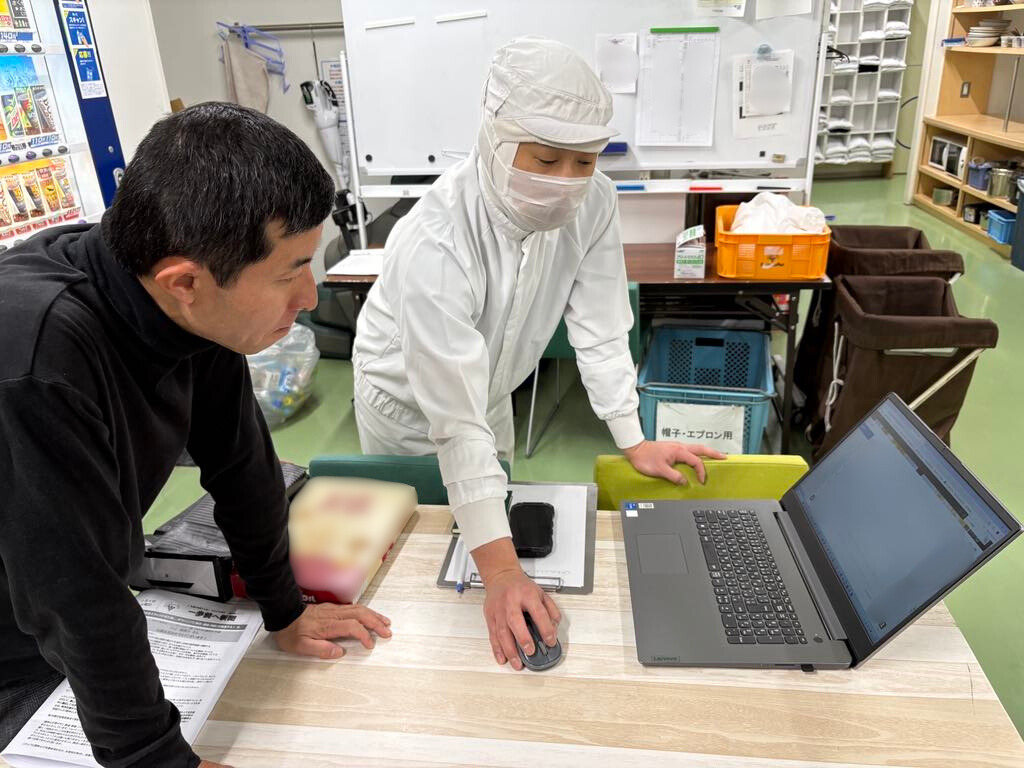

ーー協働プロジェクトに参画している協働プロについて教えてください。

米田:相川さん、他数名の協働プロの方々を中心にご支援いただいています。

それぞれ違った視点を持っていて、毎回の打ち合わせで新しい気づきをいただいています。

ーー今回、協働プロ相川さんがインタビュー記事に同席していただいています。相川さんは現地の状況を踏まえて、どこから着手したのでしょうか。

相川知輝氏(以下、相川):鬼山地獄のすぐそばで、人通りはすでに多い場所です。だから最初は、そこで“買ってもらえる”“話題になる”ものをつくる。

SNSでシェアされる状態ができたら、「あれを食べに行こう」に変えていける、と考えました。

ーー人通りの多さを活かし、そこから目的地化へつなぐ設計ですね。

相川:そうです。しかも米田食堂さんは、店先に自販機があって、その後ろに地獄蒸しの設備がある。そこでも売れば、まず手に取ってもらえる確度が高い。卵やとうもろこしはすでに売れている。ただ、100円・200円の世界観に寄ってしまうのがもったいない。価値があるものにすれば、高くても買ってもらえるはずだと。

ーー具体的にはどんな取り組みを進めていますか。

米田:主に、新商品の開発と、観光客へのアプローチ方法の見直しに取り組んでいます。

具体的には、お客様目線の商品づくり、ネーミングやパッケージの検討、看板やPOPなどの販促改善などです。「鉄輪らしさ」「米田食堂らしさ」を改めて整理し、どうすれば伝わるのかを一緒に考えてきました。

ゴール実現に向けたアイデア出しと、“現実化”するための伴走支援の両輪

ーー協働日本の伴走の“進め方”は、米田さんにとってどのような体験でしたか。

米田:決まったフォームがあるわけじゃなくて、打ち合わせをしながらブレストして、どんどん意見が出てくる。会議も硬くならずに、普通の雑談から始まったりして、会議が毎回楽しみでした。

また、一番大きな変化は、「考え方」です。これまでは感覚的にやっていたことを、言語化し、整理しながら進めるようになりました。

「まずやってみて、反応を見て、改善する」という姿勢が身についたと感じていますし、スピード感をもってプロジェクトを進められています。

ーー相川さんから見て、このプロジェクトが前に進む速度が出た要因はどこにありますか。

相川:一つは、米田さんがすぐ試してくれるところです。本当にこれ実現できるっけ?というものが、1〜2週間後にはテストされていて、形をどんどん変えられた。だから比較的早く新商品ができました。

もう一つは役割分担です。協働側は「売れる・見た目・話題化」の設計を考える。ただ、味をどう担保するかは、僕らは触れない。そこは料理人である米田さんに任せられる。だから速い。

ーー根本の方向性は米田さんの想いベースで、それを“できる形”へ一緒に落としていくのが『協働』、という整理ですね。

相川:そうです。ゴールの方向性は米田さんが持っている。そこに向けて、アイデアを出して、現実化していく、という伴走です。

売上130%を生んだ「極楽 鬼カステラ」

ーー取り組みの成果の中で、象徴的なものを教えてください。

米田:創業以来初となる新商品の開発が実現したことです。名付けて、「極楽鬼カステラ」。鉄輪らしさやお店の個性を前面に出したもので、観光客の方に手に取っていただきやすい商品になりました。

相川:地獄蒸しの新商品としてつくったもので、鬼の髪型のような見た目にした「極楽 鬼カステラ」です。地獄蒸しの文脈と、写真を撮りたくなる見た目を掛け合わせました。

米田:中が地獄蒸しでつくったカステラです。

ーー実際の成果として、数字で語れる変化はありましたか。

米田:もともと地獄蒸しで売っていたのは卵や芋、とうもろこしで、“蒸して売る”だけでした。そこに新商品が加わったことで、販売していた期間は、平均で20%くらいは上がっています。

相川:繁忙期に絞れば売上130%増になっていますよね。

「売れる」だけでは終わらせない。老舗だからこそ直面した“続ける”という現実

ーー新商品がヒットした一方で、継続に向けた課題も見えてきたと伺いました。

米田:そうですね。正直に言うと、「売れたからすべて成功!」ではなかったな、というのが率直な感覚です。

極楽 鬼カステラは、見た目のインパクトもあって、観光客の方が写真を撮ってくれたり、SNSに上げてくれたりと、想像以上の反応がありました。実際、売上としても手応えはありましたし、「これはいける」と思った瞬間もありました。

ただ一方で、現場のオペレーションが・・想定以上に大変でした。

ーー具体的には、どのあたりが負担になっていたのでしょうか。

米田:仕込みから提供までに手間がかかるので、どうしても人手が必要になるんです。アルバイトが入れる休日なら回せるけれど、平日は難しい。忙しい時期ほど、現場が回らなくなるというジレンマがありました。

老舗の個人店なので、人員に余裕があるわけではありません。売上が上がっても、現場が疲弊してしまっては意味がない。続けられなければ、名物として根付かせることはできない。そこに、はっきりとした課題を感じました。

ーーその気づき自体が、次の挑戦につながっているのですね。

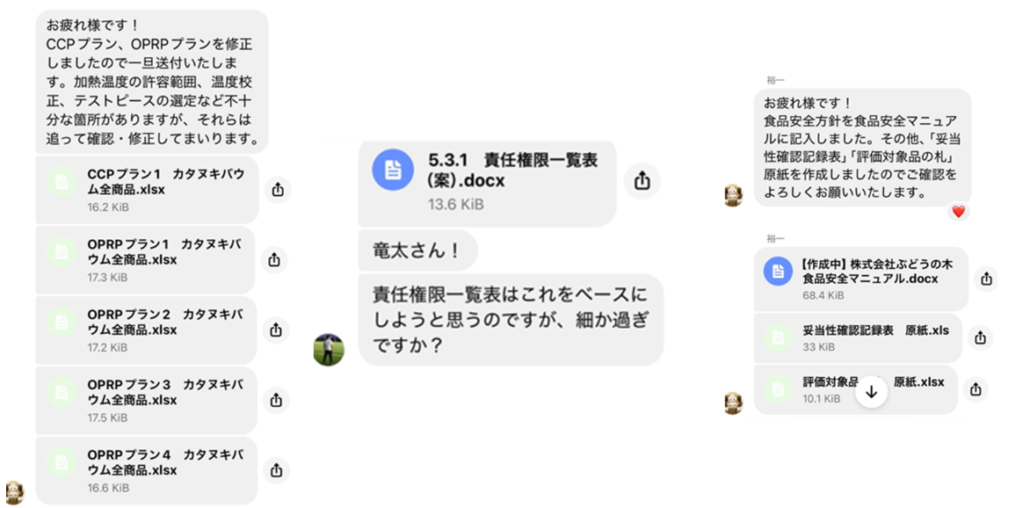

相川:まさにそうですね。今回のプロジェクトでは、「売れるかどうか」だけでなく、「続けられるか」「現場で回せるか」を、次のテーマとして明確にできたことが大きいと思っています。

最初のチャレンジで成功体験と同時に“反省点”が言語化できた。

これは、単発のヒットで終わらせず、次につなげるうえで非常に重要なプロセスだと考えています。

老舗×観光地だからこそ必要だった「視点の外注」

ーー協働日本が伴走することで、米田さんご自身の視点にも変化はありましたか。

米田:かなりありましたね。自分一人で考えていると、どうしても「料理人として」「店主として」の目線に偏ってしまう。味や品質をどうするか、という発想から抜け出しにくいんです。

でも、協働日本の皆さんと話していると、「お客さんからどう見えるか」「なぜそれを選ぶのか」といった、少し離れた視点で問いを投げてもらえる。自分の中にはなかった角度なので、毎回ハッとさせられました。

ーー相川さんから見て、外部人材が入る価値はどこにあると感じますか。

相川:地域に根付いて長く商売をされている方ほど、自分たちの強みを“当たり前”として捉えてしまいがちです。地獄蒸しも、団子汁も、別府では日常に近い存在。でも、外から見るとそれ自体が強いコンテンツになる。

だからこそ、「これは価値がある」「もっと伝えていい」と、第三者が言語化する意味があると思っています。視点を外注する、という感覚に近いかもしれません。

「目的地化」は、商品だけで完結しない

ーー改めて、「店を目的地化する」という構想について、今はどのように捉えていますか。

米田:商品をつくれば終わり、ではないなと感じています。極端な話、ヒット商品が一つあっても、それだけで“目的地”にはならない。

店に来たときの体験や、ここでしか味わえない空気感、別府・鉄輪という土地とのつながりも含めて、「また来たい」「誰かに勧めたい」と思ってもらえるかどうか。その積み重ねが大事なんだと思います。

だから今は、次の商品開発と並行して、「どう見せるか」「どう体験してもらうか」という部分も、改めて考えています。

ーー協働日本としても、今後はその領域まで踏み込んでいくのでしょうか。

相川:はい。商品開発はあくまで一つの入口です。そこからどう回遊させるか、どうファンになってもらうか。

最終的には、「米田食堂に行くこと」自体が目的になる状態を一緒につくっていきたいと思っています。

“持ち歩きできる郷土料理”という次の挑戦

ーーその学びを踏まえ、次の展開はどのように考えていますか。

相川:次は、オペレーションの負荷を下げた上で、地獄蒸しを使った第二弾を準備しています。ここでしか買えない“映える商品”は出したい。でも手軽に回せないと意味がない。そこで「郷土料理+持ち歩きできるフード」というコンセプトで進めています。見た目にもこだわり、手に取ってもらう仕組みまで考えています。

米田:注文を受けてからのオペレーションが少なくて済む形ですね。事前に作って温めておくだけ、のように無理なく店舗を回せる設計も重要だと感じています。

地域に広がり始めた“協働”の輪

ーー協働日本の支援は、別府の地域にも広がり始めていると伺いました。変化をどう感じていますか。

米田:心強いです。地域全体で盛り上がれば、もっとできることが増える気がしています。個人事業者が多い地域なので、支援を受けることでスキルが底上げされていくと、地域でできることがどんどん広がっていくと思います。

相川:地獄蒸しスタンプラリー、みたいな展開も面白いですよね。

「小回りが利く支援」が、地域の挑戦を前に進める

ーー都市人材や、複業人材との取り組み自体には以前から興味はありましたか?

米田:正直に言うと、興味はありましたが、どう関わればいいのか分からず不安もありました。

今回の取り組みを通じて、「遠い存在」だと思っていた都市人材の方々が、とても身近な存在だと感じるようになりました。

ーー取り組みを振り返ってみていかがでしょうか。

米田:協働日本さんは、専門的な知識や経験を持ちながらも、決して上から意見を押し付けるのではなく、「よね田としてどうしたいか」「無理なく続けられるか」を常に考えてくれました。単なる支援者ではなく、「同じチームの一員」として取り組むことができたと思っています。

また、ピンポイントで支援してくれる人が参画してくれるところがいいと思います。普通のアドバイザーやコンサルとは全然違う。規模が小さくても、やりたいことや夢がある会社には、こういう“小回りが利く支援”の方が合うと思います。そういう人が増えていけば、地域としてももっと前に進めるんじゃないかと感じています。

今後、ますます広がっていくと思いますし、特に、次の一手を考えている事業者さんや、現状を変えたいけれど一人では難しいと感じている方には、ぜひおすすめしたいです。

ーー最後に、協働日本へのメッセージをお願いします。

米田:協働日本さんは、地域と人をつなぐ、とても大切な存在だと思います。これからも多くの地域事業者に寄り添い、それぞれの強みを引き出していくのではないでしょうか。

私たちも、その一事例として、これからの歩みをしっかり形にしていきたいと思います。今後のご活躍を心から応援しています。

ーー本日は貴重なお話をありがとうございました!

米田:ありがとうございました!

相川:ありがとうございました!

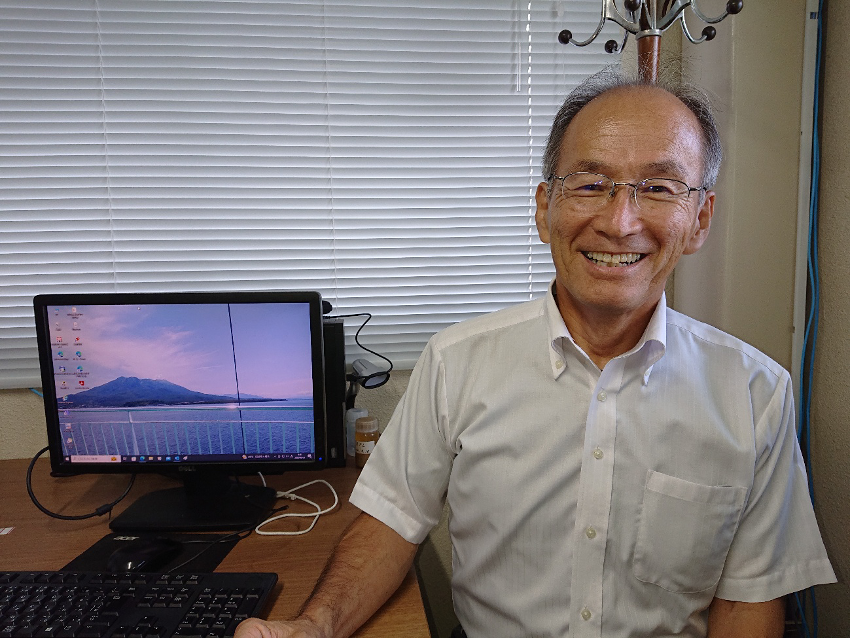

米田 正和 / Masakazu Yoneda

米田食堂 三代目店主

相川 知輝 / Tomoki Aikawa

協働日本 協働プロ

(株)ひまじん 代表取締役・プランナー

大手広告代理店に勤務時代に、クルマメーカーの日本初Twitterキャンペーンを仕掛ける等、デジタル・イベントを軸としたマーケティング&プロモーションを多く手掛ける(受賞歴複数あり)。

独立後は、大手企業だけでなく、中堅印刷会社における新規事業創出、中堅建設会社の売上向上支援・PR支援(NHK等露出)、ミシュラン店のPR・新商品作り支援、組織コンサルティング会社のマーケティング支援(その後、マザーズ上場)等を行う。

食領域に関心が高く、日本全国の創業100年越えの老舗飲食店を4000店舗以上訪問(日本一の訪問数)。フードアナリスト協会認定アナリスト、東京カレンダー公認インフルエンサー、フジテレビ食番組企画・プロデュース、ラジオ大阪お取り寄せコーナー担当、朝日新聞社での老舗連載等を手掛ける。食関係のXフォロワーは4万人を超える。

協働日本事業については こちら

VOICE:協働日本 相川 知輝氏 – 日本のユニークな「食」の魅力を後世に伝えていきたい –

.png)